El gasto público en productos industriales para la salud

Anuncio

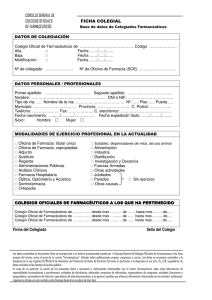

Doc. nQ 008/1989 EL GASTO PUBLICO EN PRODUCTOS INDUSTRIALES PARA LA SALUD. FELIX LOBO ALEU EL_GASXQ_eUBLICQ EN PRODUCTOS INDUSTRIALES PARA LA SftLUD I N D I C E Pág. 1. Introducción................................... ........ 1 2. Datos fundamentales................... ....... . 2 3. La política del gasto público desde la Ley de la Seguridad Social (1967) hasta la Ley General General de Sanidad (1986)..................................... 6 3.1. Instituciones: El mecanismo de los conciertos. 6 3.2. Selección de productos yservicios.............. 13 3.3. Precios y descuentos.................... ...... . 14 3.4. Cofinanciación privada: La contribución de los enf ermos......................... ................ 18 4. Nuevas perspectivas: La Ley General de Sanidad y el Proyecto de Ley del Medicamento..................... 22 4.1. Intervención de precios y fomento de la trans­ par ene ia .... . ....... ............................ ¿♦.2. Financiación pública selectiva 22 y no indiscri­ minada ............................................. 25 4.3. Co'f inanc iac ión priv ad a .............. ........... 28 4.4. Relaciones Sector público-Sectores privados equilibradas.................. ......... ........ I 29 1. IÜ TRQDUCCIQEÍ La Ley General de la Seguridad Social ha la prestación farmacéutica desde 1967 hasta la regulado actualidad (1) con arreglo a las siguientes características: - Prestación en especie y no reembolso "a posterior i". - Financiación con fondos públicos indi ser imi nada de todas las especialidades farmacéuticas comercializadas. - Inclusión automática en la prestación de todas las farma­ cias abiertas al público o que se abran en el futuro. - Posibilidad de convenir descuentos sobre los precios autor izados. - Cofinaneiación privada mediante participación del usuario en el pago. - Régimen peculiar para las blico y los sectores relaciones entre el Sector privados oferentes de productos Pú­ y serv ic ios. (1) La Ley de Bases de la Seguridad Social de 1963 y su Texto Refundido fueron desarrollados por el Decreto 3157/66 de 23 de diciembre que regula la prestación farmacéutica y entró en vigor el 1 de enero de 1967. Su Texto Refundido vigente fue aprobado por Decreto 2065/197** de 30 de mayo que la rebautizó como Ley General de la Seguridad Social. En realidad el sistema que en ella se establece empezó a funcionar con anterioridad: El Decreto de 7 de marzo de 1958 ya preveía el sistema de la Ley de la Seguridad Social. El "Petitorio" de medicamentos de septiembre de 1960 fue muy liberal y en 1965 se amplió aún más. 2. DATOS FUNDAMENTALES El gasto público en medicamentos y productos sani­ tarios es origen si se piensa que de preocupaciones totalmente la prestación justificadas farmacéutica significó 1985 un 20'/. del gasto en asistencia sanitaria de la dad Social y Social un 5 15’ /. de (1). En el período ción farmacéutica pierde los gastos netos de la Seguri­ Seguridad 1981/1985 el gasto en la importancia en en presta­ relación al gasto total de la Seguridad Social pasando a representar un 5 19'/. a un 5'5'/i. La participación en los gastos de asistencia taria después de haber disminuido sani­ desde niveles del 50’ /. en los años sesenta, se estabiliza a lo largo del período alre­ dedor del 20'/i. El gasto público de la prestación farmacéutica términos corrientes ascendió en en 1986 a 214.095 millones de ptas. con una tasa anual acumulativa de crecimiento para el período 1980/1986 del una época de 12'7’ /.. En términos reales ha contención 1983/1986 presentando crecimiento anual acumulativa para el período habido una tasa 80/86 de del 1 '0*/.. (1) Entenderemos por gasto público de la prestación farmacéutica el gasto ocasionado a la Seguridad Social por medicamentos y otros productos sanitarios dispensados por recetas médicas a través de oficinas de farmacia del sistema de la Seguridad Social. Quedan, pues, excluidos los adquiridos por las instituciones sanitarias abiertas (ambulatorios, centros de salud, consultorios) o cerradas (hospitales) y otras compras públicas de medicamentos (por ejemplo, vacunas para campañas del Gobierno Central y de las CC.AA.), de importancia cuantitativa menor. Por el contrario se incluyen los llamados "efectos y accesorios" que no son medicamentos, sino productos sanitarios incluidos por la Ley General de la Seguridad Social en la prestación farmacéutica. CUADRO Nt 1 EL GASTO PUBLICO DE LA PRESTACION FARMACEUTICA Millones de pesetas corrientes Anos 1 1 1 1 1 1 Por recetas de especialIdades Valor | % alio absoluto anterior — Valor | % aHo abroluto anterior — 126.443 19,5 6.484 41,4 152.149 172.985 1 8 (8 9.330 43,9 1.983 189.353 9,5 9.806 1.984 200.128 5.7 1.985 219.459 1.986 230.044 Tnna anual acumulativa del periodo 11.* 121.85!» 1.981 145.665 1.982 5 I Gnato público en ania- | tencia farmacéutica pri| maria 5 « 3 - 4 | Valor | X silo Vnlor % nflo | abnoluto anterior abnoluto anterior | Vnlor % ntio abnoluto anterior 4.584 1.980 A Contribución de los enfermos 3 Total conmimo 3 3 1 ♦ 2 2 Por recetan de F. E. y A (•) 22.122 — 104.321 — 20,3 28.856 30,4 123.293 18,2 | 182.315 19,8 31.249 8,3 151.066 22,5 | 5 ,1 199.159 9,2 32.390 3,7 166.769 10,4 j 11.578 18,1 211.707 6,3 33.359 3,0 178.348 6,9 j 9,7 14.934 29,0 234.393 10,7 35.481 6,4 198.912 11,5 | 4.8 19.344 29,5 249.380 6,4 35.293 (-0,5) 214.095 7,6 | 27,12 ' 1 12.0 — 1 8,1 12,7 1 i 1 1 (*) Ffirmulas magistrales, efectos y accenorlos. Fuente: Innnlud, Servicio de Preataclonea Farmncfuttcan. "Prentnclón rnrmncAutlca por receta" e "Indicador*!* de la p o ­ tación farmacéutica". Mea de diciembre de Ion añoa 1.900, 1.901, y 1.907. VoldMfn 1, n* 7 diciembre 1.903; Volumen 2 n* 12 de diciembre 1.904; Volíimen 3 n* 12 de diciembre 1.905; y Volúmen 4 n» 12 de diciembre 1.906. CUADRO N2 2 EL GASTO PUBLICO DE LA PRESTACION FARMACEUTICA Millones de pesetas constantes ¡ Años 1 Por recetas de es­ pecialidades 2 Por recetas de F. E. y A (♦) 3 Total consumo 3 = 1 + 2 4 Contribución de los enfermos 5 I Gasto público en asis— | tencia farmacéutica prlj maria Valor | % año Valor anterior absoluto absoluto Valor % año anterior absoluto % año anterior 63.444 % año anterior 5 * 3 — 4 Valor absoluto | % año anterior | | | 1.980 61.144 | 1.981 63.804 4,4 2.840 23,5 66.644 5,0 12.640 13,9 54.004 3.2 | | 1.982 66.227 3,8 3.572 25,8 69.799 4,7 11.964 (-5,3) 57.835 7,1 | | 1.983 64.604 (-2,5) 3.345 (-6,4) 67.949 (-2,7) 11.051 (-7,6) 56.898 (-1,6) | | 1.984 61.370 (-5,0) 3.550 6,1 64.920 (-4,5) 10.230 (-8,9) 54.691 (-3,9) | | 1.985 61.854 4.209 18,6 66.063 10.000 (-2,2) 56.063 | 1.986 56.628 5.014 19,1 64.641 9.148 (-8,5) 55.494 | Tasa anual |acumulativa 1 (-0,4) jdel periodo - 2.300 Valor absoluto 0,8 (-3,6) 1 13,9 0,3 52.344 11.100 1.8 (-2,2) (-3,1) 1.0 2.5 (-1,0) 1 1 | | 1 1 (+) Fórmulas magistrales, efectos y accesorios. Fuente: INE, Indicadores de Coyuntura. IPC inedia anual Indice general 1.976 = 100. INSALUD, Servicio de Prestaciones Farmacéuticas. "Prestación farmacéutica por receta" e "Indicadores de la pres­ tación farmacéutica".Mes de diciembre de los años 1.980, 1.981, y 1.982. Volumen 1, n* 7 diciembre 1.983; Volumen 2 n* 12 de diciembre 1.984; Volumen 3 n* 12 de diciembre 1.985; y Volumen 4 n® 12 de diciembre 1.986. CUADRO N* 3 PARTICIPACION DEL GASTO PUBLICO DE LA PRESTACION FARMACEUTICA EN EL GASTO TOTAL Y EN KL DE ASISTENCIA SANITARIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL Miles de millones de pesetas Años 1 Gastos netos de la Segu­ ridad Social (1) 2 Gasto en asistencia sani­ taria de Seg. Social (2) 3 Gasto público de la prestación farmac. 4 4=3/1x100 5 1 5=3/2x100 1.981 2.097,20 639,90 123,29 5,9 19,3 | 1.982 2.459,0 732,40 151,06 6,1 20,6 | 1.983 2.843,50 819,10 166,77 5,9 20,4 | 1.984 3.186,70 870,50 178,35 5,6 20,5 | 1.985 3.580,90 977,50 198,91 5,5 20,3 | 14,3% 11,216 12,7% - Tasa anual acumulativa del periodo - Fuente: (1) (2) Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Dirección Geneal de Régimen Económico de la Seguridad Social. Liquidación del Presupuesto de la Seguridad Social 1.985, pág. 110. Cuadro 1 | 3. LA POLITICA DEL GASTO PUBLICO DESDE LA LEY GENERAL DE LA S E G U R I D A D SOCIAL <1967) HASTA LA LEY GENERAL DE SANIDAD (1986). 3.1. INSTITUCIONESi EL MECANISMO DE LOS CONCIERTOS La Ley General de la Seguridad Social estableció, O o en su artículo 107, párrafos 4 y 5 , para la adquisición y dispensación de productos y especialidades farmacéuticas un mecanismo peculiar de "conciertos" entre la Seguridad Social y los sectores privados interesados (1). La interpretación exige entender que la sistemática mención del de párrafo éste artículo primero del (1) "<*. La Seguridad Social concertará con laboratorios y farmacias, a través de sus representaciones legales sindicales y corporativas, los precios y demás condiciones económicas que deberán regir en la adquisición y dispensación de productos y especialidades farmacéuticas a que se refieren los dos números anteriores. A falta de acuerdo para el referido concierto o, si después de pactado, uno o varios laboratorios no aceptasen para el suministro de sus especialidades a la Seguridad Social el régimen pactado, o por cualquier eventualidad éste no pudiese ser aplicado, una Comisión presidida por un Delegado del Ministerio de Trabajo y compuesta, además, por cuatro vocales en representación de la Seguridad Social, y otros cuatro, de los cuales tres serán designados por el Sindicato Nacional de Industrias Químicas, en representación de los laboratorios farmacéuticos, y uno por el Consejo General de Colegios Oficiales de farmacéuticos fijará de modo imperativo los topes máximos de precio que deben señalarse en ambos supuestos a los laboratorios titulares de especialidades para que las mismas puedan ser suministradas a la Seguridad Social. Si las diferencias afectasen exclusivamente a las relaciones con las farmacias, la totalidad de los vocales de esta Comisión no representantes de la Seguridad Social, serian designados por el Consejo General de Colegios de Farmacéuticos. 5. Reglamentariamente se determinarán el procedimiento de los conciertos y el funcionamiento de la Comisión a que se refiere el número anterior". número 4 a “los precios" debe entenderse referida a las ad­ quisiciones directas en los centros productores de los medi­ camentos que se han de mismo artículo 107). aplicar en hospitales (número 5 La mención demás condiciones económicas" del mismo se ha de párrafo a del "las relacionar con los descuentos sobre los medicamentos a suministrar a través las oficinas de farmacia (número 3 del artículo 107) de (1). Los Conciertos celebrados con la Industria Farma­ céutica y los farmacéuticos se resumen en las tablas adjun­ tas. Como se puede ver los Conciertos se han desnaturalizado al incluir no sólo cláusulas de como estableció la contenido económico tal Ley sino incluso disposiciones que, puridad, deberían haber sido de derecho necesario por y en afec­ tar al orden público sanitario. En el ámbito económico los conciertos con la in­ dustria, a excepción del último, incluyen cláusulas que ase­ guran a los laboratorios que todas las especialidades farma­ céuticas autorizadas son financiadas indiscriminadamente (salvo la exclusión marginal del artículo 105) por la Segu­ ridad Social; establecen descuentos en favor de la Seguridad Social y regulan el procedimiento de facturación. Los conciertos con los farmacéutieos, por su lado, también ratifican la imposibilidad de seleccionar al (1) Esta interpretación sistemática del artículo 107 es refrendada por el propio Concierto de 1967 con la industria, que preveía la celebración de concursos competitivos para la adquisición de medicamentos por los hospitales y descuentos sobre los precios autori­ zados para los medicamentos suministrados por oficinas de farmacia. El Real Decreto 946/1978, de 14 de abril (BOE de 6 de mayo), sobre procedimiento de evaluación y control de la prestación farmacéutica, reitera el párrafo primero del número 4 en su artículo 12. Este sistema distinto para hospitales no se puso prácticamente en vigor y sólo recientemente se han verificado algunas adquisiciones por concurso competitivo. oferente del servicio y que la Ley ya dejaba clara al a todas las farmacias con la prestación pública. ligar Además, ratifican contractua1mente el monopolio de los farmacéuticos para dispensar, igualmente preestablecido por Ley. La desa­ parición de los descuentos en 1977 seré comentada enseguida. Otras condiciones económicas son farmacéuticos (pago por tasación por la Administración los Colegios disponibilidad para muy favorables de las ellos de para en plazo "fórmulas la información los breve; magistrales"; de marketing derivada de la facturación). La facturación la realizan ma­ terialmente los Colegios farmacéuticos a su costa. Es muy importante anotar que las nes de los farmacéuticos (servicios y su contraprestacio­ calidad ) están establecidas con extraordinaria ambigüedad. Este vacío tractual incide sobre una regulación legal muy con­ insuficiente de sus obligaciones frente a los pacientes. Este vacio es todas luces ilógico ya que el objeto preferente de los a con­ ciertos deberían ser las condiciones y características de la atención farmacéutica a la s a l u d . ^ s muy importante tener en cuenta que el régimen establecido por la Ley General de Seguridad Social para las relaciones entre el Sector la Públi­ co, la Industria farmacéutica y los farmacéuticos es un ré­ gimen de privilegio, en tanto ex­ cepción a los principios y la en cuanto constituye una legislación administrativa ordinaria, especialmente la Ley de Contratos del Estado. Igualmente se ha de tener ciertos favorecen la "cartelización" en cuenta que los de la industria y con­ los farmacéuticos y favorecen la constitución de grupos de inte­ reses muy fuertes. A la Administración le interesa más tar con las empresas individualmente que con una de todas ellas y no reforzar más allá de asociación lo necesario cohesión de las oficinas de farmacia pues no tienen ses exactamente homogéneos. tra­ la intere­ El sistema establecido Seguridad Social está Está en quiebra "de en quiebra General de "de facto" facto" porque central de los Conciertos, desde hace años. por la Ley la y "de iure". los descuentos, núcleo son muy pequeños o inexistentes "De iure" también porque la Ley General Sanidad ha cambiado la financiación indiscriminada de camentos y productos sanitarios por una financiación de medi­ prefe- rencial. Por otro lado, el Estado de las Autonomías previsto en la Constitución también tiene aquí su transcendencia pues los Conciertos deberían pertenecientes a la constreñirse a esfera de la establecer gestión, respecto normas de las cuales difícilmente puede discutirse a las Comunidades Autó­ nomas su competencia. En resumen, cabe considerar que la política de conciertos y descuentos ha periclitado. Como alternativa hay que defender: - Que la Administración sanitaria seleccione los tos y productos sanitarios a ser medicamen­ financiados por fondos públicos. - Negociar sobre precios con rigor y no sobre descuentos. - Negociar con las industrias suministradoras individualmen­ te y no con la asociación de todas ellas. - En el caso de los farmacéuticos podría mantenerse Concierto-marco a nivel nacional, sometido a la ción administrativa ordinaria, en el cual se -en las coordenadas de un legisla­ negociarían un sistema de remuneración nuevo- mejoras en el servicio. Cada Comunidad Autónoma negociaría luego su convenio peculiar. CONTENIDO CONCIERTOS SEGURIDAD SOCIAL - INDUSTRIA FARMACEUTICA Concierto inr>7 1. CUESTIONES TECNICO - SANITARIAS 1.1. SELECCION DE PRODUCTOS » - Inclusión de todas las especialidades en la Prestación Farmacéutica....... Si - Colaboración con Junta Reguladora pa­ ra excluir especialidades............ 1*2 * POLICIA SANITARIA - Control publicidad................... - Ensayos clínicos..................... - Cautela Trente a suspensión de comer­ cialización. .......................... 2. CONDICIONES ECONOMICAS - Suministros a Hospitales con concurrencia en precios...... .......... . Sí - Descuento general (% PVL).... ............ 9,30 - información económico-contable de las em­ presas ......................... . 3. INFORMACION - Información estadística sobre consumo dis­ ponible para el sector privado............ Concicrlo 19/? Concierto Ií)77 Convenio 19(10 Convenio Convenio Concl«rts 1901_____ 19H3/III) 191)5 1900 Dudoso (De hecho s i ) ó1 Si Si Sí Sí SI 9,35 9,36 IX 5,5 14.000 millones SI CONTENtOO CONCIERTOS SEGURIDAD SOCIAL - INDUSTRIA FARMACEUTICA (Cont.) Concierto 1967 Concierto 1972 Concierto 1977 Convenio Convenio Convenio 1980_______ 1981 1983/RD 1985 Concierto 1966 4. PROCEDIMIENTO Y EFICACIA 5. FACTURACION Si Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Si - - Sí CONTENIDO CONCIERTOS SEGURIDAD SOCIAL- 67 Farmacias contratistas - Todas y cada una Sí Libertad de elección Sí Servicios profesionales farmacéuticos comprometidos - Obligación de dispensar - Atribución de responsabilidad personal y profesional - Regulación de los Servicios a que tiene derecho el paciente (Sólo "correcta dispensación","buen servi­ cio", "procurará") Sí Sí No Normas receta (Modelo, productos incluibles, causas de nulidad, excepciones, plazo) Sí Condiciones económicas - Pago por la Administración en plazo breve - Descuento 10 días 11 - Coste de la facturación - - Tarifa 7!¡EA - Tasación por Colegios Fll - Información marketing para Sí Sí No usofarmacéuticos Garantías del monopolio farmacéutico Gí Implantación visado por. 1NP Sí Organos de seguimiento paritarios amplias facultades Sí Incumplimiento; faltas y sanciones No -FARMACEUTICOS 72 77 82 88 (Proyecto) Si Sí Sí Sí Sí Sí Sí SJ Sí Sí Sí No No No No Sí SI Sí 10 días 7.5 10 días No ( Feos. ( INP 20 días No Feos. Sí Sí No Sí Sí Sí Sí Sí Si Sí Sí SI Sí Si Sí Sí Sí Sí No No No 3.2. 5ELECCI0M D£ PRODUCTOS Y SERVICIOS. Ley General de tos, como ha quedado dicho en la Seguridad Social y Concier­ la Introducción y en el grafe precedente contienen normas epí­ y cláusulas que no dejan apenas capacidad de decisión al Sector Público ni en la lección de 1o 5 productos (medicamentos, efectos y se­ acceso­ rios) ni en la de los servicios profesionales de los farma­ céuticos. Todos los productos autorizados, sea cualquiera su relevancia terapéutica y su grado de necesidad son financiados con fondos abiertas o que se abran en la prestación públicos. Todas terapéutica, las al público quedan también farmacéutica, sin considerar farmacias insertas si son o no precisas en el área geográfica de su influencia y sin que la extensión y calidad de sus servicios estén regulados ni por la Ley ni por los Conciertos. Es obvio que la ductos sanitarios selección de medicamentos y compete a los médicos que los pro­ recetan (principio de "libertad de prescripción") para el mejor tra­ tamiento de sus pacientes y que, por tanto, el Sector Pú bl i­ co no puede operar ignorando su función. Pero este principio no tiene por qué implicar la pasividad de los órganos res­ ponsables del gasto público ni la financiación indiscrimina­ da de todos los productos en el mercado. Cabe diseñar fórmu­ las de equilibrio que garanticen el libre y responsable e- jercicio de los profesionales y de los servicios en el ámbi­ to técnico-sanitario y, al mismo tiempo, en el ámbito de financiación una administración recta y prudente de los la es­ casos fondos públicos. La inclusión automática de todas las farmacias la prestación farmacéutica también supone un factor de control del gasto y permite que una estructura de en de s­ distribu­ ción "de lujo" gravite sobre un presupuesto que quizás debe­ ría ser destinado en parte a necesidades más perentorias. El aumento secular del número de farmacias y la consiguiente disminución de sus clientes potenciales y ventas medias les obliga a presionar al alza sus márgenes. En resumen, este sistema institucional ha dejado atado de pies y manos al Sector Público que apenas ha podido ejercer la función primaria de todo comprador: seleccionar, o al menos influir en la selección de los productos y servi­ cios que financia. Además esta posición pasiva ha radicalmente su poder de negociación a la hora de limitado discutir sobre precios, márgenes comerciales, descuentos, extensión y calidad de los servicios al los productos y a verse obligado a aceptar todos los oferentes de todos servicios de dispensación farmacéutica. 3.3. PRECIOS Y DESCUENTOS. Los precios industriales de las especialidades farmacéuticas y los márgenes de las farmacias están interve­ nidos y sujetos a autorización previa por la Administración. De las posibilidades, limitaciones y características de esta intervención no vamos a hablar aquí ya que ha sido objeto de una publicación específica. Como ya se ha dicho, la Ley General de la Seguri­ dad Social preveía que se acordaran descuentos a abonar la industria y por los farmacéuticos y que girarían por sobre los precios y márgenes ya intervenidos por la Administración del Estado. La filosofía subyacente era que la magnitud de las adquisiciones financiadas por la Seguridad Social justifica­ ban un descuento que podía ser exigido por el INP en administración distinta a la Tablas-resumen de los Conciertos del Estado. cuanto En las se aprecia que tales des­ cuentos han evolucionado a la baja hasta prácticamente desa­ parecer. La industria abonada un descuento "general" y un descuento "complementario" los años setenta <1). La y retrasos inflación acelerada en las revisiones de para compensar los aumentos de costes fueron los de precios argumentos de la industria para reducir los descuentos que abonaba. Por otro lado, su justificación apareció cada vez menos clara para un Ministerio que englobaba al Insalud y que intervenía los precios. Las ventajas e inconvenientes de los descuentos abonados por la industria pueden resumirse así: Ventajas - Efecto óptico, beneficioso p o 1íticamente para las des gestoras que pagan "precios más bajos" entida­ que los del mercado. - El descuento sobre el nivel actual de precios supone, en cada momento, un ahorro cierto y previsible. - Opera de forma simple y barata. (1) El descuento complementario era un "rappel" según facturación total de cada laboratorio a la Seguridad Social afectado a fines de estudio y perfeccionamiento de la Asistencia Sanitaria y que dió lugar al Fondo de Investigaciones Sanitarias (no previsto como tal en los Conciertos). Desde el 7 de abril de 1979 la cuantía de los descuentos realmente abonados por la industria fue mucho menor que la de la tabla, al negarse a pagarlos en ciertos períodos, alegando la Cláusula 13 del Concierto de 1977, en virtud de la cual dicho pago quedaría supeditado a la revisión de precios de las especialidades farmacéuticas. Además el descuento se rebajó en 1980 y 1901. Esta Cláusula ambigua y dejada al arbitrio de la parte privada dio lugar a un largo contencioso que concluyó con el Convenio de 1983 (cuya filosofía compartió el segundo Dictamen que sobre el problema emitió el Consejo de Estado de 10 de marzo de 1983) instrumentado por Real Decreto 194/1985 de 6 de febrero. Inconvenientes - Contra los descuentos a la Administración le son contrapartidas y la industria exigidas puede justificar con ellos situaciones diversas. - Tienden a ser compensados en los precios. - Son un elemento de confusión en las negociaciones sobre prec ios. - Tienden a escindir dos facetas inseparables del proceso de adquisición de medicamentos: el poder de negociación del Estado como gran comprador y la determinación del precio. Pueden servir precios de excusa del órgano que negocia para no ser riguroso y a los órganos que pagan con cargo a sus presupuestos para desentenderse de los problemas de la intervención de precios. Los farmacéuticos abonaban un descuento del del PVP desde 1948 (1). En 6 ’66% 1953, por Convenio, se elevó al 1 1 '327*/. del PVP. En 1967 quedó ligeramente debajo del 11*/. en 1975 en el 7 ’5'/.. El concierto de 1977 lo rebajó a y cero, una de las decisiones más costosas para el Sector público de toda la historia del Seguro de enfermedad. Desde entonces no ha vuelto a instrumentarse ningún descuento de los farmacéu­ ticos, siendo así que tiene mucho más sentido que el de industria, pues el farmacéuticos gira margen de los precios crecientes. El Gráfico la sobre adjunto permite apreciar la evolución de márgenes y descuentos. (1) O.M. de Gobernación de 10 de mayo de 1948 (BOE del 23). Esta orden al mismo tiempo elevó el margen de las farmacias del 25% al 30%. FARMACIAS; MARGENES Y DESCUENTOS A LA SEGURIDAD SOCIAL Margen Descuento a la Seguridad Social % PVP 1945 1948 1953 1964 1967 1972 1977 1982 1985 1986 3.4. CQFINANCIftCIQN PRIVADA» LA CONTRIBUCION DE LOS ENFERMOS Cuando hace algunos años no existían los problemas de déficit público que aquejan a las economías en la actualidad, aba no como occidentales la contribución de los enfermos se plante­ una medida recaudatoria, sino como un "ticket moderador" del consumo y, por tanto, de cuantía forzosamente reducida. A esta medida y a la filosofía que tiene detrás se opone un argumento fundamental: es muy poco sensible la demanda de a las variaciones medicamentos en los precios. En primer lugar, por la inexistencia de soberanía del consumi­ dor, ya que quien decide término, es el médico. En segundo por la muy baja elasticidad-precio de la demanda, debido a la importancia que se atribuye a la salud personal. En efecto, la contribución es difícil que modere las pautas de prescripción y consumo de medicamentos. Intro­ duce un estímulo económico que actúa directamente sobre el paciente y a través de él sobre el médico. Como es el médico quien decide el producto al escribir la prescripción, la medida propuesta sólo es eficaz si se parte del supuesto que el paciente tiene alguna influencia o ascendiente en la for­ mación de la voluntad del médico. Esta no suele ser la si­ tuación más común, especialmente en una asistencia sanitaria como la española con una población de bajo nivel cultural y en la que el escalón primario todavía está insuficientemente organizado y los tiempos de fuerza, además, un consulta son reducidos. Se elemento espurio en la re­ relación paciente-médico, potencialmente conflictivo, sobre todo, si se tiene en cuenta que la información que todavía tienen los médicos sobre medicamentos y, singularmente, sobre sus pre­ cios es muy limitada. Por otro lado, hay que tomar en consideración tam­ bién los problemas de no cumplimiento o inobservancia los pacientes del tratamiento o de la prescripción por el médico. Como es sabido es éste uno de los por dictada problemas sanitarios más complejos que afectan a la asistencia farma­ céutica. Los pacientes no siguen las prescripciones de médicos. Al contribución de enrarecer la relación paciente-médico, los los enfermos la las situaciones de inobservancia o incumplimiento pueden proliferar. Más recientemente, justificación se ha y desde buscado en luego en España, la motivos recaudatorios. Las objeciones a la contribución de los enfermas como instrumen­ to de recaudación son: a) Es una vía de recaudación y financiación regresiva. Su hecho imponible es la enfermedad y no la capacidad de pa­ go. Todos, pobres o ricos, pagan lo mismo, luego en térmi­ nos de capacidad contributiva aporta más quien menos tie­ ne. b) La contribución de los enfermos como vía de recaudación cuya fuente son los recursos privados puede tener, a d e m á s r un efecto perverso. Cabe sostener que la contribución de los enfermos no tiende a restringir el gasto sino a poten­ ciarlo. En efecto, se trata de una fuente de financiación que no está sometida a restricción presupuestaria. No rige para ella el procedimiento presupuestario de las Adminis­ traciones públicas, pero tampoco la restricción presupues­ taria que cada ciudadano en particular introduce normal­ mente en sus planes de gasto. La decisión sobre el consumo de medicamento la toma el médico. Se pasa así de una fuente de financiación -los fondos públicos sometidos restricción presupuestaria- a disponer de dos fuentes financiación, una de ellas no sometida a estas nes. La desaparición sola o contención del a de limitacio­ déficit público a que puede dar lugar su traslación hacia el sector privado, puede producir un espejismo en las autoridades que rán a aflojar los controles que por otras vías se tende­ imponen al consumo de medicamentos. Por su lado, la industria pue­ de mantener o incrementar sus campañas de promoción de ventas cerca de los médicos y éstos responder a ellas man­ teniendo cotas elevadas de prescripción de productos ca­ ros. El resultado puede ser que el gasto nac ional en medi­ camentos no disminuya o se incremente a medio plazo. parece ser el desarrollo de los acontecimientos en Este España cuando en 1978 y 1980 se elevó significativamente la con­ tribución de los enfermos. No deja de ser ilustrativo que la Pharmaceutical Manufactures Association de EE.UU. después de protestar las propuestas de rebaja en ciertos precios por sobreva1orados de medicamentos, recomendara al Gobierno español, en diciem­ bre de 1983, como medida alternativa, el incremento en la contribución de los enfermos (1). Dos importantes estudios económicos han tado empíricamente las opiniones fundamen­ anteriores. El primero de ellos plantea un modelo lineal del consumo físico de medica­ mentos (n° de envases por persona) explicativas: renta disponible, tomando como ticket moderador, variables variable ficticia que recoge la política de información a los médicos y precio medio por envase. La formulación del modelo en forma multiplicativa es la siguiente: Gasto= 0*000034343 Precio O '820 <0'066) Renta 0' 9 5 3 (0 '328) Población 0'672 (0'188) Ticket - O ' 154 (0 10 6 0 ) (1) PMA: American Pharmaceutical Industrv Situation in Spain. Memorándum transmitido por la Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales con oficio de 26 de diciembre. Con un R = 0 199, siendo significativo tanto en conjunto como individualmente. Los exponentes son las su elas­ ticidades respectivas, siendo la variable de mayor elastici­ dad la renta < 0 195), seguida de (0'67) y ticket <—0'15). población "De esta forma, si se desea conteniendo el gasto de farmacia, to sobre la que se puede precio (0'8E), actuar la variable de mayor efec­ actuar sería el precio, ya que se descarta la posibilidad de influir sobre población y renta, y la variable de ticket menor efecto sobre el gasto es el moderador" < 1 ) . El otro modelo considera como factores explicati­ vos del gasto y el consumo farmacéutico el precio, la renta y el coste que paga el usuario. Además, introduce una varia­ ble "dummy" que representa los efectos de la política infor­ mativa a 1o 5 médicos prescriptores que la Seguridad Social ha desarrollado a partir de 1979. La conclusión es que "la elasticidad del consumo farmacéutico ante el precio pagado por el usuario es bastan­ te reducida. El descenso del consumo, caso de producirse, no se reparte equitativamente entre los distintos rentas, ni existe que evidencia de reduzca grupos el de consumo terapéuticamente inadecuado <2). (1) CRUZ-ROCHE, Ignacio: "Financiación y control del gasto farmacéutico", en DIRECCION GENERAL DE FARMACIA V PRODUCTOS SANITARIOS! Uso racional v financiación pública de los medicamentos en Europa« Servicio de Publicaciones del Ministerio de Sanidad y Consumo, Madrid 1986. (2) PUIG I JUNOY: Gasto farmacéutico en España. Efectos participación del usuario. Estudio no publicado 1986. de la <♦. NUEVAS PERSPECTIVAS» LA LEY GENERAL DE SANIDAD Y EL PROYECTO DE LEY DEL MEDICAMENTO. 4.1. INTERVENCION DE PRECIOS Y FOMENTO DE LA TRANSPARENCIA Los fallos del mercado presentes en el sector far­ macéutico justifican la precios, que en intervención administrativa de España se practica para los productos nueva comercialización desde 1939 y con revisiones rales de precios para compensar todo el mercado desde 1977. Esta nuar, pero hay que abrir los de coyuntu- la inflación que afectan intervención debe la posibilidad de que los a conti­ precios de algunos tipos de medicamentos estén liberalizados, preci­ samente aquellos casos en los que no se dan fallos del cado, como pueden ser medicamentos genéricos, mer­ compras de hospitales, productos antiguos, etc. La intervención de precios de las especialidades farmacéuticas es práctica común en muchos países de entorno socio-cultural y, desde luego, de las nuestro Comunidades Europeas. Los métodos que se siguen en los distintos países son: . Fijación del precio en función de los costes de fabrica­ ción del producto. . Fijación del precio en función del del producto (es decir coste de por comparación con los oportunidad similares terapéut icos). . Fijación por la Administración de las tasas de beneficio máximas de las empresas cuya contabilidad se interviene de forma individualizada. Las empresas, dada una tasa de rentabilidad del capital, fijan luego sus productos (Inglaterra). máxima los precios de Además de la intervención de precios la corrección de los fallos del mercado puede conseguirse por otras especialmente fomentando la transparencia y la vías, circulación de información. En España se han dado algunos pasos en sentido pero aún se debe avanzar mucho más por este menos costoso y más este camino, flexible que el intervencionismo admi­ nistrativo: - Más información farmacológica y sobre precios para médicos y farmacéuticos (mediante guías farmacológicas y fichas de transparene ia que se editan desde 1984). - Promoción de la comercialización de productos genéricos con marca. Se entiende por medicamentos genéricos aquéllos que se comercializan bajo cional y no bajo una la denominación común interna­ marca de fantasía. Naturalmente, trata de productos cuyas patentes ya han caducado. Al existir patente ni marca desaparecen dos importantes se no obs­ táculos a la competencia en precios. Por eso, normalmente, los medicamentos genéricos son más baratos. También evitan confusión en los profesionales sanitarios que pueden iden­ tificarlos mejor. Un reciente trabajo sobre la utilización de genéricos España comprobó que sólo existían 107 especialidades far­ macéuticas comercializadas como genéricos "con marca" nombre del fabricante) en 570 presentaciones en (el diferentes. Estas cifras son muy pequeñas frente al número de especia­ lidades puestas en el cias a dos inscrito en mercado bajo marca comercial. Ordenes Ministeriales el Registro de 1984 y de especialidades 1985 se han farmacéuticas algunos "genéricos con marca" más. Pero ni siquiera los medicamentos esenciales de la QMS están Gra­ todos comercializa­ dos como genéricos en España. El consumo nacional en gené­ ricos sólo alcanzó el 1 '9'/« en unidades físicas y el en valores en 1.981. Estamos así, muy lejos de las 1 13% cuotas de mercado que absorben en Estados Unidos y Alemania (20 ó 30 por c iento). En nuestro país también se ha comprobado la baratura de los genéricos: Al comparar el coste tratamiento/día de una muestra de medicamentos terapéuticamente equivalentes, se comprobó que los de marca resultaban entre el 6'/. y el 70'/. más caros que los genéricos (1). - Sustitución por los productos farmacéuticos de iguales. 1910/1784- de 26 Posibilitada de septiembre marcas referidas por el de receta Real a Decreto médica, aún es poco practicada. - Adquisición por métodos competitivos los medicamentos se emplean en los hospitales. El Ministerio de Sanidad pequeñas compras y algunos hospitales han iniciado que en este sistema, pero es necesario generalizarlo. El actual sistema de remuneración de los farmacéut icos (margen comercial proporcional á los precios de salida de fábrica) tiene efectos inflacionistas, no prima el servicio, y proporciona ingresos demasiado altos en el de productos de alto precio. Existen diversas decrecientes con el precio, dientes y con precio relacionadas caso posibilidades de reforma: fórmulas del mejor los indepen­ actos de dispensación y mixtas. (1) ARIAS GONZALEZ, A; OLMEDO, M.T.; GARCIA RUZ, G.; GARCIA IÑESTA, A; GRANDA, E.; VALVERDE, J.L.: "La utilización de genéricos en España", comunicación presentada al XXVII Congreso de la A.E.F.H. Granada, septiembre, 198S. 4.2. FINANCIACION PUBLICA SELECTIVA Y NO INDISCRIMINADA La Ley 1^/1986 General de Sanidad de 25 de abril ha establecido un nuevo régimen de financiación preferencial de medicamentos y productos sanitarios con fondos públicos a cargo del Sistema Nacional de Salud. No todos los medicamen­ tos disponibles en un país y en un momento histórico concre­ to pueden considerarse igualmente necesarios. Algunos camentos merecerán, con justeza, el calificativo de medi­ priori­ tarios por ser seguros, eficaces y de calidad y atender patología relevante. En la Mundial de la Salud son terminología de la una Organización los medicamentos esenciales. En otro extremo del espectro nos encontramos con no necesarios, ya sea por ir destinados a paliar el medicamentos molestias leves, por ser productos de dudoso efecto terapéutico o tratarse de medicamentos sofisticados y caros que se para indicaciones en las cuales su utilidad terapéutica por usan no ha sido probada. Hoy se admite desarrollar una universalmente que selección "primaria" sometiendo su comercialización en masa el Estado de los debe medicamentos, a un régimen de cencia previa bajo criterios de seguridad, eficacia y dad. Sentado el principio de que no todos los li­ cali­ medicamentos son igualmente necesarios, las Instituciones públicas que proporcionan servicios de salud han de determi­ nar -como problema sufragar con cargo a los fondos públicos que administran, tos nunca son ilimitados y adicional- los medicamentos a ya que és­ de em­ siempre son susceptibles pleos alternativos. La solución más interesante es la que trata otorgar a ésta financiación un carácter preferencial, de rela­ cionándola con la prioridad sanitaria que se atribuye a los medicamentos financiados. Surgen así sistemas más rígidos de "lista positiva" en los que la financiación pública se tringe a los medicamentos explícitamente enumerados en res­ una lista, y sistema menos rígidos de que se financian todos "lista negativa" en los los medicamentos autorizados, a ex­ cepción de los expresamente excluidos. Estas soluciones sue­ len combinarse con un mecanismo de cofinane iación, por el que se exige al paciente una contribución que, a veces, tam­ bién intenta ponerse en relación con el grado de prioridad de los medicamentos. En uno y otro caso coexisten medicamentos autori­ zados financiados con fondos públicos y medicamentos autori­ zados no financiados con fondos públicos. Tal situación perfectamente racional en el marco institucional de los es Es­ tados del bienestar con economía de mercado. El médico ejer­ cita en interés del paciente su libertad de prescripción, eligiendo para el tratamiento cualquiera de los medicamentos autorizados, y la financiación con fondos públicos siempre escasos se orienta como en el caso de otros bienes de provi­ sión pública, a objetivos prioritarios en los que la rela­ ción de eficiencia es superior. A la financiación preferencial de medicamentos con fondos públicos pueden atribuirse las ventajas siguientes: - Orienta al sistema sanitario hacia el uso racional de medicamentos al situar los incentivos económicos en los la dirección correcta de la selección racional. - Puede liberar recursos utilizables para otros objetivos sanitarios, como la atención primaria a la salud y mejoras salariales para los profesionales. - Descarga a la Administración fiscal izadora de la seguri­ dad, eficacia y calidad de los medicamentos de una preocu­ pación por el déficit del sistema público de servicios de salud que a veces llega a condicionar sus decisiones a la hora de otorgar las licencias de comercialización. - Proporciona un margen de flexibilidad las decisiones de la Administración útil para modular y de las propias em­ presas farmacéuticas. - Orienta las decisiones estratégicas de las empresas farma­ céuticas hacia las inversiones y la investigación sanita­ ria y socialmente más eficientes, al situar los incentivos económicos en la senda del uso racional de los medicamen­ tos . En Europa, en los tiempos más recientes, se está prestando especial atención al sistema de financiación de "lista negativa". Se tiende preferencial a no financiar con fondos públicos los medicamentos para "molestias leves", tos de dudoso efecto terapéutico y productos produc­ sofisticados para prescripciones cuya utilidad no ha sido probada. Este es el sistema que establece la Ley General de Sanidad en su Disposición Adicional quinta cuando dice: "En el Sistema Nacional de Salud a los efectos previstos en el articulo 10, apartado 1^, y el articulo 1 0 . se blicos los nuevos financiarán con fondos medicamentos sanitarios más eficaces y pú­ productos o menos costosos los ya disponibles. Podrán excluirse, en que todo o en parte, de la financiación pública o some­ terse a condiciones especiales los tos y productos sanitarios ya medicamen­ disponibles, cuyas indicaciones sean sintomatológicas, cuya eficacia no esté probada, o los indicados para afecciones siempre que haya para ellos alternativa terapéutica mejor o igual y una menos costosa". En la Ley del Medicamento se establecerá el proce­ dimiento para dar cumplimiento a la financiación pública J¿» selectiva establecida por la Ley rreglo a los siguientes ciar con fondos principios: públicos a Salud serán los mismos General de Sanidad con los productos a cargo del finan­ Sistema Nacional en todas las Comunidades la determinación de los productos a cubrir con ade Autónomas; financiación pública se realizará, según los planes y orientaciones cados por el Consejo Interterritori a 1 del Servicio de Salud, por el Ministerio de Sanidad y Consumo; mar­ Nacional la inclu­ sión o exclusión de nuevos productos en la financiación pú­ blica se realizará en unidad de acto con la licencia sanita­ ria de comercialización de la especialidad farmacéutica} la Comisión Nacional de Evaluación de Medicamentos actuará como órgano de apoyo técnico. 4.3. COFINANCIACION PRIVADA La contribución de los pacientes, aportación los beneficiarios o ticket moderador, esto es, la parte precio de las medicinas que los pacientes pagan al las en las farmacias, no de del retirar­ debe configurarse, ni por razones políticas ni por razones técnicas, en eje de un programa de control del gasto farmacéutico y, menos, del fomento del uso racional de medicamentos. Sin embargo, como por motivos his­ tóricos y de suficiencia financiera es difícil prescindir de la contribución, el Proyecto de Ley del Medicamento la admi­ te y regula, aunque en un sentido limitativo, manteniendo el principio de que el grueso de la financiación de los mientos medicamentosos del Sistema Nacional trata­ de Salud siga siendo pública y no privada. Se concibe como instrumento gestión y financiación subsidiario, cuantitativo máximo y modulándola en cuenta las necesidades señalándole un con criterios que especiales de ciertos tope tengan colectivos sociales, la gravedad, duración y secuelas de las distintas patologías y la capacidad de pago. Su reglamentación en talle se atribuye al Gobierno para que de éste de­ pueda establecerla con la flexibilidad que exigen las cambiantes circunstancias económicas. 4.4. RELACLQME& SECTOR PUBLICO-SECTORES PRIVADOS EQUILIBRADAS Frente al régimen que estableció la Ley General de la Seguridad Social hay que buscar un mayor equilibrio y evitar la cartel ización de los sectores privados suministra­ dores de productos o servicios. En particular, las medidas de contención del gasto que puedan ser necesarias deberán distribuir equitativamente el peso del ajuste entre todos ellos: - Industria farmacéutica. - Distribuidores mayoristas. - Oficinas de farmacia. - Médicos. - Consumidores. - Sector público. El gráfico adjunto en el que se representa la com­ posición del precio final, incluidos impuestos, abonado por la Seguridad Soci a 1/Sistema Nacional de Salud demuestra cuá­ les son los sectores que perciben rentas con cargo al gasto farmacéutico. No debe olvidarse que entre ellos está la Ha­ cienda Pública. En casi todos los países occidentales las relacio­ nes entre las autoridades sanitarias y la Industria céutica tienen un carácter especial farma­ debido a la fuerte tervención administrativa: regulación del acceso al in­ mercado (registro de especialidades farmacéuticas) e intervención de precios. Esa especial relación puede dar lugar a un sometimiento del interés público Pero también puede construirse a los intereses sobre un privados. equilibrio si se tiene una política clara y se toman las decisiones pertinen­ tes con transparencia informativa. Hay experiencias históricas de países que han con­ seguido una relación constructiva entre la Industria farma­ céutica y el Servicio Nacional de Salud con importantes lo­ gros tanto industriales como sanitarios. El ejemplo más ca­ racterístico es el del Reino Unido donde se sigue una tica de concertación en materia dé precios desde polí­ principios de los años 50 en la cual es fundamental la filosofía de que el Ministerio de Sanidad industry". Treinta años de funciona como "sponsor for experiencia demuestran Industria farmacéutica británica es de las más the que la avanzadas, con importantes niveles de producción, empleo, innovación lanzamiento de productos de alta tecnología. Por su lado y el gasto en medicamentos del Sistema Nacional de Salud británi­ co en términos relativos es uno de los más bajos. También en Francia se ha seguido tradicionalmente una política de concertación que se hizo más explícita desde 1902. La concertación se inscribe en una política sectorial tendente a favorecer el desarrollo de la Industria farmacéu­ tica francesa. Los acuerdos incluyen subsidios y la zación para incrementos de precios autori­ a cambio de lo cual empresas beneficiarias (principalmente grandes y las medianas) se comprometen a obtener determinados resultados en cuanto a investigación y desarrollo; empleo; inversiones; balanza de pagos; información y publicidad. La iniciativa para la cele­ bración de éstos acuerdos se deja en manos de los industria­ les y su formal ización está a cargo de un Comité Interminis­ terial . En España también se sigue, desde hace años, política de este tipo con actuaciones informales una relaciona­ das con el Registro de especialidades farmacéuticas (impulso U H AM U O DISPENSACION DE ESPECIALIDADES FARMACEUTICAS POR OFICINAS DE FARMACIA: REPARTO DEL INGRESO BRUTO. PVPü 1985 100— 50 — PVPü 1986 72 al otorgamiento de licencias por empresas transnacionales a nacionales) y revisiones de precios en las que se priman la investigación y la El fabricación local y la exportación. Plan de fomento de la investigación a la Industria farmacéu­ tica aprobado por Acuerdo de la Comisión Delegada del Go­ bierno para Asuntos Económicos de 28 de mayo de 1986 es una seria iniciativa en esta misma dirección que debe mantener­ se . empeñan Por lo que se refiere a los farmacéuticos que des­ su actividad en oficinas de farmacia también es im­ portante mantener una política de concertación y por la Administración pública. Se patrocinio ha repetido hasta la ciedad que en España los farmacéuticos de oficina de cia, unos 18.000, constituyen sa­ farma­ un potencial profesional con elevada formación, pero insuficientemente aprovechado en sistema sanitario. Es imprescindible el poner a contribución sus facultades pues las necesidades sanitarias relacionadas con los medicamentos no están ni mucho menos cubiertas. otra parte se trata de un colectivo que en el futuro Por inme­ diato va a tener importantes problemas de índole económico y profesional, teniendo en cuenta de farmacia y su escaso el gran número de número medio de clientes oficinas potencia­ les, así como la dificultad de que mejoren -por sí solas- su ejercicio profesional. En este sentido es clave abrir vías de colabora­ ción entre las estructuras de atención primaria y las ofici­ nas de farmacia para lo cual el apoyo de la pública y el establecimiento económicos será de incentivos profesionales decisivo. En posibilidad de que Administración particular hay no sean todas que abrir las oficinas de y la farmacia las que se relacionen con el sistema, sino sólo aquellas con las cuales se haya concluido un convenio por cumplir minados requisitos de servicio por encima de los deter­ mínimos generales. Alternativamente puede establecerse la fórmula de la contratación con todas las oficinas de farmacia del país ?5 y una remuneración superior para aquellas que cumplen de te r­ minadas condiciones de servicio. Doc 001/1988 JUAN A. VAZQUEZ GARCIA.- Las intervenciones estatales en la minería del carbón. Doc 002/1988 CARLOS MONASTERIO ESCUDERO.- Una valoración nuevo sistema de financiación autonómica. crítica del Doc 003/1988 ANA ISABEL FERNANDEZ ALVAREZ / RAFAEL GARCIA RODRIGUEZ; JUAN VENTURA VICTORIA.- Análisis del crecimiento sostenible por los distintos sectores empresariales. Doc 004/1988 JAVIER SUAREZ PANDIELLO.- Una propuesta para la integración muí ti jurisdiccional. Doc 005/1989 LUIS JULIO TASCON FERNANDEZ; JOSE MANUEL DIEZ MODINO.- La modernización del sector agrario en la provincia de León. Doc nQ 006/1989 JOSE MANUEL PRADO LORENZO.- El principio continuada: Evolución e implicaciones. de gestión Doc nQ 00 7/1989 JAVIER SUAREZ PANDIELLO- El gasto público del Ayuntamiento de Oviedo (1982-88). Doc 008/1989 FELIX LOBO ALEU.- El gasto público en productos industriales para la salud. Doc 009/1989 FELIX LOBO ALEU.- La evolución de Isa medicamentos en los países desarrollados. patentes sobre