Artículos varios

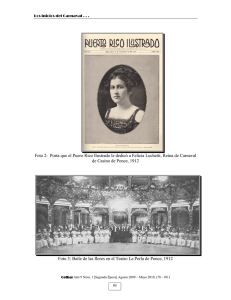

Anuncio