interior - Obrapropia

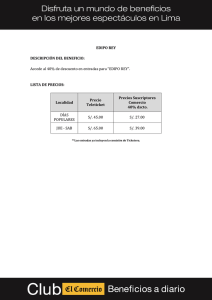

Anuncio

Prólogo No es mi intención en este pequeño introito, en esta imitación moderna de la periocha terenciana, justificar en profundidad las intenciones o motivos que amalgamaron en mi interior los deseos de plasmar por escrito una historia sencilla, por momentos dulce e ingenua y en otras instancias terriblemente cruel e irónica. Simplemente he sentido la necesidad de hacerlo, me he dejado arrastrar por el vórtice creativo que me permitiera encontrar en la escritura las mismas mieles y delicias que la lectura hipnótica genera en los que andamos por estos lados-y que por suerte somos varios. No me impulsa la fama, la gloria, como tampoco me asusta la calumnia, el desdén o la soledad de Wilde. Sentí la pulsión irrefrenable de narrar, de encontrar la veta, el manantial escondido que reflejase de buenas a primeras dónde estoy parado y quién soy en relación a la literatura. Sólo quise escribir, brindarle al otro la posibilidad de disfrutar la dulce breva que coseché, sembré y antaño degusté, nada más. Espero que mis objetivos se hayan cumplido, pero para eso es necesario que el lector indague estas páginas noveles y al finalizar las mismas, saque sus propias conclusiones. Pablo Medaglia 3 Dedicatorias (dedicatio) A mi hijo Nicolás, A mis tres musas y jueces: mamá, abuela y esposa. A los amigos de siempre. 4 “La moneda cayó por el lado de la soledad, y el dolor…” Andrés Calamaro, Crímenes perfectos. “Los espíritus vulgares carecen de destino” Platón 5 I____________________________________________ “Pondré flores en mi tumba ¿Quién las pondrá sino? Sólo flores en mi tumba y nada mas…” Los traidores L a multitud se agrupaba anhelante, nerviosa. No era para menos: el cortejo lúgubre destruyó sin previa antelación, como un huracán imprevisto, la rutina de la siesta. No me extrañó en absoluto la aparición subrepticia de las cámaras televisivas: su misión imprescindible consistía en retratar de forma pintoresca a los extras de la vida, aquéllos entes desprovistos de brújula, presentes en la desgracia, paracaidistas en la fortuna y representantes frívolos de todo acontecer humano. Su fama de papel regocijaba el alma de propios y ajenos que apoyaban implícitamente el salto mediático producto del desparpajo y la provocación. Hacían leña del árbol caído con la facilidad mecánica del respiro y se deshacían de sus sentencias con la rapidez de un fino crepitar. La carencia de talento podía en estos tiempos ser un hado bienhechor, una posibilidad- la única-, de salvarlos del ejercicio destructivo de la mediocridad y el anonimato. No fui. Hasta el día de hoy, este presente, no me arrepiento. Intenté formar parte homogénea de la masa; yo soy parte de ella, me camuflo siempre y cuando sirva para fines altruistas. No acepto el postulado del hombre solitario, huérfano de amigos y alegrías. En las afueras de aquel circo que rendía tributo a nuestra finitud, deambulé, observé, critiqué con soliloquios de loco aquella sociedad que por capricho ponía fecha y hora a la muerte, que contemplaba el dolor y de igual forma lo fingía, sólo para formar parte de la historia retratada en el diarito local. Alma de pueblo. Él siempre me explicaba, entre sorbos espaciados de amargo café, que la llegada de la muerte no debe redimirnos de 6 nada y aunque aquella sentencia del más cruel existencialismo de principiante me disgustara un poco, no dejaba de reflejar una excelsa verdad. La niebla repentina de aquella tarde invadió el funeral ennegreciendo mucho más el carácter y el ánimo de los concurrentes. El frío (rara semejanza con la muerte) y la basura amontonada en las esquinas, barnizaban la ciudad con la prestancia del famélico y la arrogancia del desgraciado. Intuyo que aquel peregrino circunstancial, paseante de transbordo, podría darse cuenta de que la bruma de nieblas mortíferas que cubre a este pueblo constituye la característica primordial que le otorga, para sorpresa de muchos, esa campechanía tan sincera e imprescindible. Ese vapor denso y gaseoso de las fábricas impunes, tornaba más oscuro el cielo, sumamente irrespirable. Es y será característico de esta ciudad el olor a azufre y amoniaco, formando en el aire figuras difusas y malignas, seres casi apocalípticos que se desvanecen con una sonrisa de triunfo sobre el capó, el parabrisas de los autos y sobre calvicies prematuras “Día de mierda” dije en un tono repulsivo y violento. Todo era de mierda, porque donde la muerte pulula, ronda, y te vigila, el hombre irremediablemente reflexiona sobre esa supuesta ventaja que nuestra existencia mantiene con la señora de la hoz .El frío, la niebla, las porquerías ciudadanas y el smog son aliados lúgubres, los sicarios a sueldo, los iconos de un único camino al que tarde o temprano hemos de acercarnos. -¿Y?-me preguntó mi esposa al llegar. ¿Qué podía decirle? “Ahí está: muerto”. “Ya sé que está muerto, no es eso lo que te pregunto y lo sabés”. Decidí no hablar más del tema; deposité sobre la mesa del living las carpetas, los cuadernos y el maletín. “¿No me vas a decir nada más?-me preguntó con sumo interés; esa curiosidad punzante, según mi forma de ver y sentir, es uno de los defectos primordiales que desmerece muchas veces la belleza natural de nuestras compañeras femeninas. Entonces acercándome, le dije: “Dejemos la muerte a un costado y 7 entronicemos la vida.” Sin disimulo, le hice un gesto ladino con la cabeza en dirección al cuarto. Se sonrió y comprendió cuánto la amaba. …………………………………………………………………………………………… Antonio apareció en mi vida como un salvavidas, el último manotazo de ahogado que el desesperado lanza al aire en pos de un milagro. Erudito por vocación y comerciante multirubro por necesidad, su vida transitó la profundidad de la filosofía, la veracidad de documentos históricos y el rigor de certámenes literarios; en paralelo a su vocación artística, manoseaba mugrosos billetes de supervivencia que le permitían vivir holgadamente. Su casa albergaba la sabiduría milenaria de Oriente y Occidente, una especie de Asurbanipal americano. Si en la antigüedad habían existido bibliotecas, la suya tranquilamente podría asemejarse a la más ciclópea del mundo: la biblioteca de Alejandría. Si el recinto de los Ptolomeos y Alejandros reflejaba el poder de una época legendaria, Antonio nada tenía que envidiar. Caminar por aquellas habitaciones rebosantes de libros reflejaba su magnificencia intelectual, como así mismo, cierto grado de excentricidad misantrópica que lo volvía extraño a la mirada común. Había nacido pobre y medio infeliz en un pueblo del interior (típico destino de los elegidos). Sus padres no se respetaban lo suficiente como para consumar el deseo carnal con la delicadeza cortesana de los caballeros y las doncellas. El amor físico se presentaba como una lid feroz de dominación ante los ojos desesperados del pequeño infante que espiaba el sucio juego por el resquicio de un ropero antiguo y desvencijado que en tiempos de miseria extrema había servido de medianera entre las habitaciones. Tiempo después, al construir la división decorosa con materiales, este vetusto de madera y polillas fue a parar a un mugriento galpón de los recuerdos. Todo ocurrió por casualidad (ese es mi razonamiento, pero él que creía en fuerzas superiores-no necesariamente Dios-, coincidía en una predestinación macabra de los 8 momentos, las situaciones, la gloria, la fama e incluso el inicio sexual): Antonio, como aclaré anteriormente, formaba parte de los débiles. Ese día, enclavado a fuego en su memoria, había escapado de las garras prepotentes de compañeritos de escuela que veían ya en su niñez las huellas imborrables de una extrañez incómoda. Lo corrieron dos cuadras, escupiéndolo y tirándole piedras recordando aquel viejo “deporte” azteca de ensartar a los prisioneros con lanzas, cascotes y demás armas a distancia mientras el sentenciado corría hacia un túnel oscuro. Desesperado se encerró en el interior de aquel bioma de polillas y arañas tejedoras, respiró con la boca tan grande como su anatomía le permitió. Sudaba a mares. Y la revelación se hizo corpórea: a los empujones, el padre hizo apremio de la ley; su madre-aparentemente asustada-, pedía tiempo, se quejaba de alguna blasfemia contra las Sagradas Escrituras mientras su atuendo merceril volaba y se enganchaba de los clavos, los ganchos, y algún panel rugoso de herramientas. El padre no entendía de sentencias mitológicas, sino que la inmanencia de ardorosas pasiones lo impulsaba a profanar el derecho humano del otro. Y Antonio contempló el embate, comprendió para siempre la violencia primitiva del amor, sintió en el mismo momento que su padre los sacudones espasmódicos de la excitación. En su interior abrigó la culpa, una extraña sensación que nunca había percibido. Tiempo después comprendió su alienación. Nunca me lo refirió en detalle, pero supongo que aquella respiración convulsiva, el grito autosilenciado, provenía, no del acto siniestro en sí, sino de las tribulaciones que su cuerpo emanaba por primera vez. Por favor, no sea esto el motivo de persignaciones desesperadas. Usted puede establecer como lector activo de este texto un sinfín de hipótesis, visiones de la vida que son sumamente respetables, pero todas ellas deben estar sustentadas por el calibre analítico de la ciencia. Es decir, me parece poco serio que transitando el tercer milenio desde aquel erróneo juicio, algunos sectores de la humanidad continúen perpetuando 9 sentencias de tipo tribal sobre comportamientos individuales claramente expuestos por la episteme. No sería agradable estigmatizar en estos tiempos ciertas actitudes de los niños y adolescentes como un signo inequívoco de locura: lo que intento decir, es que no piensen que al niño le faltaba una tuerca o era un enfermo sin salvación. La mayoría de los lectores conocen a Freud, así que creo que está todo explicado1. Yo le pregunté una vez, con el mayor tacto posible, si odiaba a su padre por aquella situación; inmediatamente una rigidez de maniquí se apoderó de su persona. Me miró fijo, muy fijo como buscando algo en el interior de mi espíritu que lo salvara de aquel trance repentino. Me contestó que no, que su padre nunca generó en él la fuerza de los huracanes, ni el rechazo inmóvil de un lago invernal. Si ese padre plasmó algo en aquel hijo, ese algo era el desprecio, un descrédito proveniente de la bestialidad ruidosa: no podía comprender la rudeza de su temple, aislado a cualquier expresión de belleza como si los destellos de beldad no formaran parte de su realidad. Su llegada del trabajo anticipaba repetitivos crímenes morales: pisoteaba las flores del jardín maliciosamente mientras de reojo observaba a su esposa que lloraba en silencio la brutalidad del exterminio floral apoyada en la 1 Es interesante destacar el juego argumentativo en el que el narrador intenta “encerrar” a sus lectores. En primera instancia solicita a los mismos que por favor borren de sus conciencias cualquier vestigio de moralidad judeo-cristiana, e incluso podríamos afirmar-si queremos alejarnos de la religión-, que anula toda posibilidad de razonamiento filosófico expuesto magistralmente por algunas escuelas o doctrinas destacadas: ¿debemos anular la doctrina de Regreso al infinito que establece un razonamiento sobre la causa de todo y a su vez la causa de esa causa, de esa causa hasta el infinito?¿Es Dios la causa de todas las causas? Si aceptáramos esta doctrina, podríamos entonces afirmar-contrario a lo expuesto por el narrador-, que las ciencias carecerían de fundamentación ante la supremacía divina: todo lo que sucede es por voluntad del Señor. Pero además, el narrador no enfrenta directamente la posibilidad de un contraargumento ya que nombra a Freud sin explicar el contenido teórico de su doctrina. Esta elipsis posiciona al narrador dentro de un marco reducido de entendidos, pero que a su vez, estos “entendidos” aceptan lo expuesto sin mediar la duda o la discrepancia sobre lo explicado. El narrador es muy inteligente y quisiera creer que conoce ampliamente las concepciones que propone el Relativismo epistemológico: se niega la existencia de criterios absolutos de verdad o falsedad sobre un enunciado o teoría. Los criterios para evaluar verdades o falsedades doctrinarias depende exclusivamente de los contextos culturales, de una red de creencias concretas. Si analizamos esto con atención, la imposición del deseo intrafamiliar analizado en el Complejo de Edipo ha tomado la fuerza de una ley inquebrantable en toda la sociedad occidental que comparte una red de creencias y tabúes con respecto al incesto. Pero, ¿existen otras creencias determinantes en las sociedades occidentales desde las cuales se pueda analizar el mismo comportamiento sin caer en el Complejo de Edipo? ¿Podríamos analizar ciertas manifestaciones repetitivas y estereotipadas en los hombres a partir de concepciones como el poder, el dominio, la raza, etc? Es obvio que estos estudios han sido realizados desde diferentes áreas del saber como la antropología, la sociología, el análisis del discurso, la lingüística y la semiótica, entre otras, pero lo que se intenta hacer ver es la imposición del narrador sobre un postulado único, una verdad absoluta posible de refutación . Lo anunciado por él, inmediatamente ante la luz arrojada, se transforma en una tautología, en una paradoja que en principio intenta anular todo absolutismo divino, pero que aferrándose en un estilo desenfadado impone la verdad epistemológica –en este caso del Psicoanálisis-, como la única posibilidad de análisis que pueden aceptar las versátiles conductas humanas. 10 ventana de aluminio: caléndulas, margaritas, malvones, tréboles amigos, y las inofensivas madreselvas, doblegaban sus piadosos tallos ante el implacable quehacer del verdugo. Parecía que debajo de sus botines obreros estas preciosuras se transformaran en abrasivas ortigas, ponzoñosos hongos de sombrerillo siniestro y en un yuyaje selvático, huésped de pulgas y alimañas. Antonio hacía oídos sordos a las sentencias generacionales, tradicionalistas, enunciadas por “su viejo” sobre las mujeres, la vida, el hombre, los animales y la tierra con esa altanería de Viejo Vizcacha, propia de un tiempo olvidable. Recordaba que ya instalados en la ciudad, el viejo andaba por las calles asfaltadas disfrazado de gaucho, fatigando las formas de la lengua rural en una especie de apoteosis ridícula y vergonzante: “Ojála que no haiga tormenta”, “Ahijuna, m´hijo, el calor ta insoportable”, “Déntrele, nomás, déntrele a las casas”. Y Antonio hervía de indignación y vergüenza. “¿Qué carajo le vio a este viejo mi madre?” Sus fenómenos de diptongación incorrecta en los verbos, sus cambios de acentuación, sus eternas epéntesis y metátesis, sus desagradables prefijos preposicionales, daban a la figura del viejo pasional un aire de Circo Criollo que Antonio rechazaba hasta el vómito. Estancamiento: en ese solo vocablo podían reunirse el conjunto de arbitrariedades internas que tanto mortificaban al niño: “Por ser demasiado ignorante y rústico”, murmuraba entre dientes, como si aquel sentimiento nacido sesenta años atrás, aún siguiese carcomiendo las finas hebras de su conciencia. Después de la consabida exposición catártica, yo me quedaba mirándolo sorprendido mientras el vapor humeante del café se escabullía metamorfoseado en gráciles figuras delante de mi rostro. He reflexionado. El tiempo transcurrido ha congelado todo tipo de apasionamiento sobre aquel recuerdo narrativo. Considero, sin prejuicios apurados, que el desprecio y la vergüenza hacia un padre no clarifican demasiado el sendero del futuro. Sino lean Carta al padre, Kafka: no debe existir vacío más profundo que la orfandad voluntaria del 11 ala masculina. Era un infeliz, para qué negarlo. En el pueblo, las maestras obligadas se reían de él cuando lo sorprendían en el fondo del salón-en pleno nirvana creativo-, escribiendo poesías un tanto subidas de tono. En realidad, creo que cuando hablamos de algo “subido de tono”, estamos refiriéndonos implícitamente al estilo con lo que se dice, se expresa algo. El estilo, en el caso de la escritura poética, reside en la capacidad, la pericia suficiente en utilizar recursos propios de un discurso o género que permitan cierta singularidad, una particularidad enunciativa sobre el resto de voces del mundo. Puedo referirme a mi perro, a mi gato o mi novia con los matices más descabellados u ordinarios y estar refiriéndome al sexo, la brujería e incluso la muerte, con el estilo más provocativo del disfraz, la metáfora y el calambur. Estoy seguro que un aficionado de las letras temblaría de emoción con la magnificencia críptica de lo poético. ¡Pobre Antonio! Era tanta su infelicidad y su incomprensión que las susodichas maestras (hábiles en el disciplinamiento, el escarnio, la calumnia y neófitas en lo teóricamente expuesto) primero lo humillaban riéndose de él y su ingenua potestad de versos descocidos. Después lo zamarreaban ferozmente por la insolencia de plasmar verdades a la vagina, la entrepierna y las delicias bucales. Él las odiaba. Toda la vida lo hizo. Ellas fermentaban en su interior el encarnizamiento de luchas milenarias, el azufre y el hierro se mezclaban haciendo explotar negritudes abismales. El odio y el asco hacían gala de obsesión. Despreciaba, como en su padre, el falso candor de lo ingenuo, la blanca toga de los castigos. Ya adulto y asentado definitivamente en su nueva ciudad, uno de sus pasatiempos preferidos consistía en recorrer bibliotecas de oscura procedencia que le hiciesen olvidar la rusticidad de aquellas funcionarias que, dueñas de un título, en nada se diferenciaban de su progenitor. Allí las horas respondían a otras leyes físicas que les permitían discurrir con la lentitud del caracol, y esas horas desgastadas lo adormecían sobre escritorios de cedro, escondiéndose en fondos olvidados, 12 protegido por el silencio y la negrura. Forzaba relojes enfrascado en la lectura y la introspección, ejercitando su cerebro en las rutinas comprensivas, en las interpretaciones subjetivamente arbitrarias de textos selectos. En los círculos literarios hacía gala de erudición consumada, ganándose el odio suspicaz y silencioso de escritores cofrades amigos de la acrimonia. Destruía desde los cimientos el anquilosamiento oficial de análisis literarios hegemónicos: “¿Qué Don Quijote está loco?, por favor, deben leer con más atención a Giovanni Papini, a Vladimir Nabokov. ¿No me van a decir que en el capítulo veintitrés, el de Sierra Morena, nadie se dio cuenta que el hidalgo miente descaradamente?¿Qué Edipo intenta escapar de su destino? Jajajaja, señores, en el inconsciente de Edipo está la búsqueda desesperada de un choque, un enfrentamiento directo con su destino. Edipo es la representación simbólica de los postulados cristianos: dolor, angustia, sumisión, pena. Es allí donde reside su felicidad o la mortificación eterna”. Los puños cerrados, el cigarrillo de costado muriéndose en cada pitada, la sonrisa de porcelana dibujada en aquellos rostros femeninos de la High society (traducido a lengua estándar algunos le dicen la crema de la crema, no sin cierta animadversión) mostraban a las claras la incomodidad que les producían aquellas sentencias facciosas. Sabía que en esos antros los referentes del saber no mostraban sus uñas. Cuando no leía un libro prestado o alquilado en una biblioteca o cuando no expresaba sus desvinculados pensamientos hacia un público cortante, recorría las librerías más prestigiosas con el ansia del predador buscando todo lo último en vanguardias literarias y descubrimientos científicos. Leía agazapado bajo la luz mortecina de una lamparita de bajo consumo, “oh, increíble”, afirmaba ante el descubrimiento de un nuevo gen, planeta o isla perdida en el Océano Ártico, “Pero mirálo al señor Capote…jijiji” y la risa lo ahogaba. Apuntaba su fusil a las más débiles presas de caza. Un día gris, de esos que anulan el humor y encienden la ironía, 13 se dirigió hasta la librería más grande de la ciudad a comprar un libro de Jan Potocki. Creo que el susodicho ejemplar era, si mal no recuerdo, Manuscrito encontrado en Zaragoza. Cuenta la leyenda de esta sutil venganza, que mientras Antonio esperaba a Camila- la empleada estrella-, una maestra de los primeros años, ataviada con un mechón amarillo símil papagayo amazónico que le caía desabrido sobre su frente vacía, consultó al dueño. Éste, arrancaba con articulados movimientos de su mano peluda unos tickets de la máquina registradora. Antonio, a todo esto, desfrutaba inquieto la crueldad del futuro embeleco. La mujer preguntó al robot de los tickets si tenía el libro de Dumas. Antonio, agradeciendo a los dioses la elipsis que la mujer había dejado en el aire, aprovechó el momento, se acercó sumiso, y le preguntó: -Disculpe la molestia y mi ignorancia, ¿Cuál Dumas busca usted?-dijo irónico. - El de Los tres mosqueteros…-contestó meditabunda la maestra. -Ah…pensé que el de los espárragos y tortas.-dijo gracioso ante la mirada furibunda del docente. El comerciante monótono, de gestos desgraciados, le gritó a la empleada Camila: “¡Trae el de Potocki y ése que habla de las espadas y los valientes, el que tiene un personaje francés!”. El dueño de la librería observó con gesto hosco y huraño el atrevimiento desmedido de Antonio con la maestra. En realidad, la maestra le importaba un rábano, pero la supuesta descortesía le sirvió de excusa perfecta para avivar más en su interior el fuego que lo quemaba: lo odiaba desde un tiempo remoto en que reconoció, una noche de soledad, su incapacidad para el anagrama y la metonimia, recursos que Antonio manejaba con cierta pericia. Vanidad de escritores. Camila entonces, subida a una escalera, concentró la vista en los libros acomodados por orden alfabético y buscó un libro grande, pesado, de caballeros que se ayudaban mutuamente en las buenas y las malas: “Como en el amor, todo se comparte” pensó melancólica la empleada. Esta Camila había resultado ser una pobrecita ingenua según la visión 14 benévola de algunos clientes, para otros, sencillamente se vestía de camaleón zigzagueando de acá para allá, escuchando confesiones, observando intenciones de Don Juan que utilizaba en su favor coaccionando a víctimas, parientes y amigos de los desgraciados. Otras lenguas más ruines, afirmaban que era hija de Antonio y una empleada doméstica que lo acaballó durante media hora encima de un sillón de cuero negro. En toda crónica barrial siempre existen, como mínimo, dos o tres hipótesis: la primera y más trillada resultaba producto de un claro abuso de autoridad por parte de Antonio sobre la sirvienta, valiéndose de las diferencias económicas y culturales que separaban a ambos. Nadie certificó nunca este supuesto atropello, pero lo que toda la ciudad sabía era que la mujer de buenas a primeras había renunciado al empleo (incluso algunos rumores afirman que la relación con Antonio finalizó de excelente manera) para dirigirse con una pareja boliviana a recorrer el país. Embarazada, nunca se la vio. La segunda hipótesis, relacionada enteramente con el Poder, afirmaba que esta empleada había entrado al caserón de Antonio disfrazada bajo el imperio de la desolación, el desamparo y la desprotección social: no tenía a nadie. Antonio la contrató con cama adentro prometiéndole la “libertad” a partir del sábado a la tarde y todo el domingo hasta las ocho de la noche, momento en que debía regresar y poner en orden todas las pertenencias laborales de Antonio: ropa planchada, zapatos lustrados, corbata, maletín y preparar la cena. Cuando hubo ganado la confianza del hombre, perfeccionó muy bien su lengua bífida en el arte de Hermes, ya que le llevaba informes detallados a un Concejal de la ciudad que odiaba a Antonio por una antigua rencilla ideológica en tiempos de muerte: el concejal amaba la disciplina militar, sus tácticas y métodos. Antonio, socialista recalcitrante, opinaba fervientemente lo contrario. Fueron años de tensión, insultos solapados, trampas fallidas y desplantes públicos. Por boca de Antonio he sabido que este hombre-paralítico hace unos meses-, había contratado unos sicarios para que lo siguieran y le 15 dieran muerte como a un perro, arrojando su cuerpo en una cantera abandonada en las afueras del pueblo. Aquella noche no difería de todas las noches lánguidas que regalaba la ciudad, pero el anochecer castrense estaba inundado de gritos y llantos desgarradores emanados por la gracia de verdugos y cómplices civiles. Tronaban en el aire, audibles a varios kilómetros de distancia. Diez y media, caminata silenciosa, carpetas mercantiles bajo el brazo flaco, anteojos de carcasa negra, ancha y antiestética. Un cuerpo vulnerable. Ese era Antonio a los veintiocho años: un empleado de fábrica que dejaba sus últimos suspiros en largas horas de turnos rotativos con la obsesión de trazas literarias e inmortalidades de tinta añeja. Y aquella luz inesperada que ahuyentaba la negrura no traía en sus designios la paz de los ángeles, esta luz de faroles móviles lo apuntaba bien de cerca, se acercaba a advertirle que aquel territorio era infranqueable y de su propiedad, que él era un intruso. El auto de enormes dimensiones se colocó a su lado: cuatro “personas” vestidas de negro empuñaban armas de largo calibre mientras las apoyaban sobre el regazo como a un bebé recién nacido que necesita del calor humano. Antonio seguía caminando sin prestar atención a la amenaza, pero el sudor empapó su cuerpo llegándole hasta las uñas de sus pies. Sentía cómo el resabio glacial le corría desde la nuca, atravesaba las llanuras de su angosta espalda, se bifurcaba juguetón por ambas nalgas y algunas gotas atrevidas penetraban la intimidad virgen. El ronroneo del motor bestial había sofocado el eco de gritos lejanos. Sólo un motor, gases, armas y el azar de morir o vivir. Nadie en la ciudad. La tensión entre verdugos y víctima se extendió durante casi dos kilómetros. De repente, sintió el chasquido del martillo o percutor, el deslizamiento de la corredera preparando el arma a “punto caramelo” para su labor higiénica. Una voz femenina, gritó: “¡Dame! Se la doy en la chota, total éste para qué la quiere…”, “el trabajo se hace bien o no se hace. No hay que dejar rastros”, afirmó otro, con voz bien de macho. Antonio sintió la muerte tan de cerca 16 que su labio inferior empezó a temblar, sus ojos derramaban lágrimas heladas; pero bastante había sufrido, muy obediente había sido siempre como para volver, retroceder al mismo comportamiento. Hay momentos en los que todo hombre debe ser dueño absoluto de su tiempo, de su propio periodo histórico. Pero apoderarse de ese instante implicaba el conocimiento de ciertos sacrificios. Antonio decidió vivir, manipular y moldear el presente a su antojo, un presente de rebeldía y disconformidad que lo obligaba a morir en su ley. Si moría suplicando perdón por crímenes no cometidos, su cuerpo soportaría eternamente el peso de la lápida gris que lo apretaba al mundo de la pudrición, la voracidad de los gusarapos, más el fardo de la mentira y la traición a sí mismo. No pensaba ofrendarles a esos engendros la dádiva del dolor; ni un grito, ni una exhalación. Sólo un cerrar repentino de párpados. Giró su cuello dolorido por la tensión y los miró a la cara. La mujer, una petisa de anteojos y feúcha como un rizópodo, inmediatamente desvió la mirada ante la clara evaluación descubierta en Antonio. ¿Qué era verdaderamente una mujer? Algunas respuestas afirmaban que eran por disposición natural el género débil, las explotadas sexualmente por madamas inescrupulosas, las víctimas históricas de las relaciones de poder masculino, la cornucopia en la que se alberga y moldea la vida futura, la golpeada y humillada por maridos y amantes enceguecidos por los fuegos de la pasión no siempre correspondida. Sin embargo, ese representante genérico, el que abrazaba una pistola como meciendo a una criatura, esa figura maltrecha y desalmada, ansiosa por castrar a un hombre desconocido que en nada la había ofendido, no concordaba con las descripciones celestiales anteriormente citadas. Antonio pudo resumir milenios de historia y evolución, bosquejar en segundos la verdadera esencia de la otra mitad cristiana, tan pecadora e impía como su hermano de barro. Las miradas volvieron a enfrentarse y el hombre venido del interior construyó para siempre su respuesta ante la pregunta existencial sobre las féminas: la mujer no 17 es el sexo débil, la mujer no establece un instinto materno natural, sino que lo construye a voluntad, por eso tantas mujeres abandonan a niños en basurales y descampados. Vio en aquel ser amorfo la crueldad más inhumana y sus recuerdos se remontaban a la guerra de Vietnam y Corea, cuando sorprendido miraba fotos en blanco y negro en las que aparecían mujeres soldados quemando con cigarrillos el pene de los prisioneros, celadoras que disfrutaban mientras el bestial compañero violaba a niñas campesinas riéndose de esa sangre prematura que empapaba sus piernas. Mujeres policías golpeando con sus bastones a excluidos sociales en plazas y subtes, gordas con placa que revoleaban de los pelos a niños sentenciados socialmente por dormir y “ensuciar” los bancos de una plaza “bien”; mujeres como las enfermas alemanas de Eva Braun que envalentonadas por el alcohol, las drogas y sus desequilibrios emocionales apoyaban teorías obsoletas sobre perfeccionamiento racial, purificación y otras basuras por el estilo. Es sobrado aclarar que las figuras femeninas de guardapolvo blanco, adláteres de toda tiranía, se le presentaban nuevamente como harpías de alas pegajosas. Allí todo tuvo sentido para él: supo a ciencia cierta la verdadera naturaleza de la mujer, recordó que escondido en al placar no había sentido piedad ni lástima por su madre, y esa revelación determinaría su futuro sentimental: nunca se casaría. No sería cómplice de relatos hegemónicos mentirosos útiles para el hombre y la mujer. No. “¡Dale, acelerá, este infeliz no vale la pena!”, gritó la mujer asesina al chofer. Antonio supo que había ganado una batalla contra el régimen, contra las mujeres, contra su enemigo concejal enfrentándose de la manera más radical con sus miedos y miserias. Esta mujer,(la sirvienta, no la policía), según los defensores de la segunda hipótesis, resultaba ser la hermana del funcionario, quien buscaba en lo ceniciento de sus años, la posibilidad de invadir terreno enemigo y destruir para siempre al amante democrático. El supuesto abuso y la 18 posterior concepción de la neófita empleada resultó desde un principio el resultado desleal, forjado en la fragua de la traición y moldeado en las matrices de la mentira. Una noche, aquellas en las que el conato de la enfermedad empezaba a vislumbrar sus vestigios destructivos, Antonio pidió que le trajera la medicación antes de dormir. Esta Medea sin Jasones ni gloria, esperó dos horas sentada frente al televisor aguardando el momento oportuno. Cuando el primer ronquido se elevó irrespetuoso desafiando al silencio profundo, la señorita empleada le abrió lentamente la boca y le introdujo dos pastillas de colores brillantes. Esperó. De pronto, observó que el sexo de su víctima adquiría independencia de cualquier orden cerebral. Lo amó sin devoción, lo golpeó con el ardor del resentimiento, lo insultó con la irracionalidad de la bestia encadenada, lo escupió creyéndolo un enemigo de poca monta para su sangre, y lo abandonó en la noche como un maltrecho espartano que lucha por su suerte. Como toda leyenda urbana nadie pudo comprobar el origen bastardo de aquella chiquilla. Pero lo que nadie dudaba, es que la “idónea” empleada de libros lo único que conocía de aquéllos era su forma y su peso. Creo que esta falencia intelectual tan contraria a su supuesto padre fue un argumento claro que destruyó para siempre toda posibilidad de paternidad con respecto a Antonio. Era tanta su ineptitud en la materia, que se reía de aquellos clientes de fáciles lecturas y hábitos compactados que le pedían las novelas de George Simenón para libros de bolsillo. Establecía juicios valorativos envalentonada por la confianza que le merecían los años detrás del mostrador, pero que alguien se la pase leyendo los catálogos o aprenda de memoria epílogos argumentales y biográficos para salir del paso, no representa de ninguna manera el verdadero esfuerzo intelectual. Al llegar al mostrador, Camila trajo en sus manos tres ejemplares: Potocki, una adaptación y un original de Los tres mosqueteros. Era ignorante, mas no tonta. Poniéndose nervioso ante la cercana venganza y segura victoria, Antonio le 19 ofreció en el espejismo de un consejo desinteresado que comprase los dos. Se relamía las manos de ansiedad observando a la maestra que, confundida, no sabía cuál elegir. -Yo le recomendaría la adaptación hecha por la editorial Tarso, ya que erradica casi por completo cualquier vestigio histórico francés, irrelevante para un alumno de nuestra época… y una docente de quinto grado. Es más, tiene actividades muy fáciles de resolver que no necesitan del tiempo ni el silencio, tan necesario para los sabios. Incluso, si usted no lo leyó (estaba seguro de eso) puede hacerlo rápidamente en una hora, hora y media dependiendo qué programa televisivo se interponga entre usted y la lectura.-dijo solemne y sin que se le moviera un músculo de la cara. La maestra adoptó el matiz tornasolado de los caleidoscopios, y su rostro comenzó a cambiar de colores a una velocidad vertiginosa; las manos que sostenían los libros quedaron duras, petrificadas por el odio y la vergüenza. Las tapas, que protegían al joven francés de afamadas aventuras, se arrugaron como un papel crepé. No lo culpemos: el hombre es lo que la sociedad ha hecho de él. Ahora un poco de historia: cuando niño la soledad de Antonio era tan exasperante que jugaba a los pistoleros escondido en el acoplado metálico de camiones que transportaban cereales a la capital provincial. El problema de estos divertimentos radicaba en que debía oficiar de ladrón y policía al mismo tiempo, debía matar y matarse, cosa física y filosóficamente imposible. Jugaba solo. Cuando se aburría de los sheriff justicieros, de los Billy The Kid, de los Vairoletos, y demás figuras del cine, se refugiaba en las riveras de un rio fangoso y turbulento para llorar a mares las miserias de su desolación. Las ideas de un futuro de proscripción se agrupaban en su alma como una gran danza de mariposas de estación. Comprendía que sus juegos irracionalmente ridículos, no se asemejaban en nada a las historias leídas en páginas infantiles y esa desafiliación, esa ruptura con el mundo de las aventuras, lo separaban aún más del vínculo 20