( 7)-Revista Ac. nº 84 - Sociedad Española de Lingüística

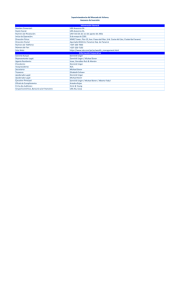

Anuncio