LOS MONASTERIOS DEL TIBET

Anuncio

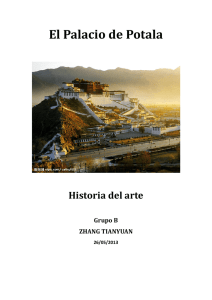

LOS MONASTERIOS DEL TIBET Por: Héctor Mora * El Tíbet es un mito convertido en provincia autónoma china, cercado por Buthan, Nepal y la India. Es un paraíso seco sembrado de monasterios y de altiplanicies polvorientas, en cuyas casas de color tierra y de forma irregular, tres millones de habitantes, entre agricultores, monjes y ganaderos, y cien mil obreros y profesionales extranjeros, que lograron superar el mal de altura que afecta a los inmigrantes, que llegan por curiosidad para establecerse en estas cimas cercanas a los cinco mil metros y vecinas del Quomolang o Himalaya. En el techo del mundo, el terreno cultivable es escaso porque vive congelado y liso, y solo crecen cereales y habichuelas y unas cuantas hierbas, pero su gran producto es la cebada que con el yak son la base de la alimentación. Desde siempre estas tierras pertenecían a los monasterios y a unas cuantas familias de alcurnia, un sistema inalterable por más de mil años, hasta que llegaron las tropas chinas en 1950. Es una clásica cultura primitiva, mezcla de los ancestros nómadas chinos y mongoles, desarrollado durante milenios a las orillas de los ríos Amarillo y Yang Tsé, donde se conserva en toda su dimensión la conducta religiosa mística y la vida espiritual budista. La palabra “Dalai”, apareció durante el gobierno de la dinastía Ming, en el reinado de Wanli, en 1578, al combinar el jefe mongol Altan Khan, el idioma tibetano con el mongol y el sánscrito, para llamar al líder visitante Sonam Gyatso (vasto mar), añadiendo el término local Lama, es decir: Maestro. Se le considera como la encarnación de la piedad, del Chenrezi, el bohisattva más venerado. Los lamasterios son más que un simple templo-altar, o un escenario de invocaciones y teatro de campanas. Son ciudadelas habitadas por miles de monjes de todo nivel cultural, con abundantes riquezas talladas en oro y marcadas por enormes relieves hechos con piedras preciosas cuidadas por perros considerados reencarnaciones, que permanecen expuestos en sus altares y paredes astrales, incrustados de mensajes dorados y de leyendas escritas con piedras preciosas. Los atrios de los templos son cabeceras de campos de penitencia y de oración, donde los fieles hincan la rodilla y extienden las manos implorantes, mientras los penitentes se tienden boca abajo en el piso de tierra, tocando el suelo con la frente, para medir la distancia en cuerpos que los separa del interior del templo. Esta ceremonia de genuflexión, coreada por cánticos en tonos bajos y profundos, tiene más de ritual recitado que de acto de humillación o servilismo. Para avanzar, los pies deben colocarse sobre la huella dejada por la frente antes de repetir la flexión. Una promesa se arrastra en unos 500 metros de pista, suficientes para convertir el rostro sudoroso del promesero en una plegaria y el vestido en un auténtico trapo de limpiar el suelo. Los tibetanos creen en sus viejos demonios y el poder infinito de sus monjes radicaba en la capacidad de neutralizar sus fuerzas para entablar la paz. El caudal religioso es tan fanático que día de por medio, dejan el trabajo para invadir con mística el Potala y pronunciar sus oraciones, encendiendo luces opacas que ahúman las paredes y proyectan sombras misteriosas con olores acres, bajo la mirada sonriente de gigantescas y pesadas estatuas de Buda, decoradas con telas blancas, azules, rojas y amarillas, que miden hasta cien metros y que las enrollan en la espalda, frente a los mecheros de las lámparas votivas alimentadas con manteca de yak, ese vacuno legendario que les da comida, que trabaja arando en sus cultivos y que los abriga con su peluda piel negra. En el Tíbet actual, hay cerca de 1.400 monasterios y templos donde alojan a 34.000 monjes dedicados en forma integral al culto de Buda, que participan en todos los trabajos seculares que este servicio representa en la vida tibetana. Los monjes cocinan verduras, cosen ropas talares, imprimen libros por sistemas antiguos, lavan y asean el lugar, tallan maderas y metales, brillan estatuas, son perfumeros, artesanos, músicos, poetas, analfabetos telepáticos, médicos acupunturistas, yerbateros científicos, adivinos, magos, titiriteros, astrólogos, monjes que llegarán al nivel de las curaciones parasicológicas, que serán los compañeros vitalicios de los Dalai Lamas y los Bainqen. A fines de Mayo, se celebra el cumpleaños de Sakyamuni, el Buda del presente. La procesión nace como una caminata en las colinas del valle Lhasa, que avanza batiendo en la mano izquierda un cilindro de madera con decoraciones metálicas, para ahuyentar los malos espíritus, mientras recitan sutras y mantras, unos susurros religiosos que se convierten en una ola de fuerzas positivas, que invocan el “Om mani padme hum !“, una oración-lamento que se escucha a distancia y cuyo origen se detecta entre las nubes de polvo de los caminos secos que conducen hacia el Potala. Cada fiel deposita su ofrenda en las brasas, repitiendo reverencias y cantando alabanzas mientras contribuye con limosnas que entrega en las manos ajadas de los monjes de cabeza rapada y túnicas amarillas convertidas en jirones o en las manos temblorosas de los lisiados sobrevivientes de la época de la esclavitud pre-revolucionaria, de pordioseros ciegos y sobrevivientes del terror que esperan sembrados sobre la última calle, acompañados en su imagen mendicante por perros flacos, mientras imploran en doble fila una limosna, en un dueto de miseria. Al concluir este alucinante trayecto, se entra en una gran explanada verde alimentada por un lago lleno de patos que rodea el Potala, el majestuoso palacio-montaña de 13 pisos, mil salas y 10 mil columnas, sede del poder real desde que lo fundó en el siglo VII el rey Song Tseng Gampo y soporte tradicional del Dalai Lama. Los peregrinos llegan a los jardines, para consumir un manjar mezclado con harina de cebada llamada “tsinko”, acompañado con té de yak, preparado y servido por mujeres sin maquillaje que sonríen como muñecas de porcelana, coronadas por colores vivos que juegan con las mejillas rojizas, quemadas por el frío cortante de las nieves del Himalaya, que las obliga a guardar las manos en los lugares más tibios y secretos del cuerpo. Los hombres esperan ansiosos el banquete, animados por cerveza fermentada de tres cereales, mientras desafían la suerte con dados hechos con huesos, que lanzan con la mano abierta, para que caigan rodando entre gritos de esperanza del apostador que apunta sus números sobre cajas de cartón, mientras todos cantan en coro, siempre con esa distante voz profunda. Un falsete sería un sacrilegio. Estos líderes espirituales han sido también los conductores políticos del Tíbet, hoy bajo la ratificación del gobierno Central de la República Popular China que otrora les otorgaba sellos de oro como una prueba legal de su poderío local. Los títulos son transmitidos como herencia mediante un sistema de reencarnación del Lama difunto, para “niños espíritus“, elegidos de acuerdo a antiquísimos y místicos ceremoniales para encontrar al Buda Viviente, buscando el parecido físico como el tamaño de las orejas y las curvas de las cejas, a más de otras señales interpretadas por oráculos y sacerdotes iluminados, entidades supremas del lamaísmo que conservan y enseñan los 5 principios budistas de la secta amarilla. En teoría, la religión no debe intervenir en la educación, en los asuntos jurídicos y administrativos, ni en el matrimonio que son actos válidos sólo a la luz del Estado. Así, con estos contextos, el Tíbet va abandonando con firmeza su condición feudal que soportó hasta mediados del siglo actual, cuando la nobleza y los grandes terratenientes conservaban la propiedad privada del hombre, en una política esclavista de la cual subsisten como un muestrario del dolor humano, mancos, cojos y ciegos que perdieron sus órganos en sesiones de torturas y mutilación, como consecuencia de los castigos impuestos por el amo. En los museos modernos se exhiben tambores redoblantes, hechos para el uso y el escarmiento, con la piel de esclavos rebeldes o de delincuentes fugitivos, que servían como timbal de percusión, para convocar a la comida a los sumisos supervivientes de esa época feudal. En Lhasa, Ngapoi Ngawang Jigme, presidente de la Asamblea Popular del Tíbet y uno de los firmantes del acuerdo de liberación pacífica con el gobierno chino en 1951, me dijo que “el contenido principal del acuerdo fue respetar las creencias religiosas de la comunidad tibetana, así como sus hábitos, tradiciones y costumbres, a la par que acercar el pueblo a los avances de la sociedad moderna con el apoyo económico y técnico de la República Popular China”. La primera realización visible del acuerdo, fue la construcción militar de la increíble red de cuatro carreteras que une por entre desfiladeros y acantilados al río Yang Tsé con Lhasa. Por esa banda de tierra empedrada sobre precipicios, se llega hasta el lamasterio Tashilumpo en Xigase la segunda ciudad del Tíbet, para conocer al “Buda Viviente” Qazha Qamba Chilie un monje sin edad, rapado, fuerte, de mirada conciliadora y voz amistosa, quien entre pasa-bocas de maní y varias tazas mantecosas de té de mantequilla de yak, que ratifica con palabras muy lentas, como extraídas de la cantera del análisis político, esa “leal condición de unidad pasada y futura entre el pueblo chino y el tibetano”, como una determinación vivencial de continuar ese estado político funcional aprobado por la teocracia tibetana amarilla. Y con sus manos taumatúrgicas, confirma la certeza de esa teoría geopolítica, quizá, pienso yo, porque Buda es más importante que Confucio. ¿O será al contrario? * Periodista colombiano, realizador durante varios años del programa de televisión Pasaporte al Mundo y uno de los primeros periodistas occidentales en tener acceso al Tíbet.