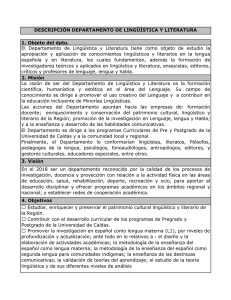

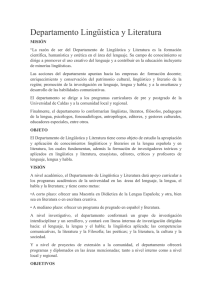

Unidad Académica de Letras

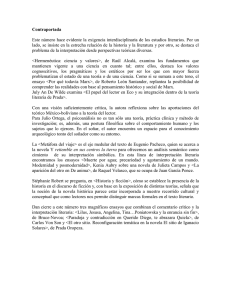

Anuncio