ESPAÑOLA

Anuncio

LA VANGUARDIA

BARCELONA - 1

jemes, 27 de diciembre de 1974

ESPAÑOLA

«ADORES: DON CARLOS Y DON BARTOLOMÉ GODO

Redacción y Admón.: PE LAYO, 28

«TELEX» 54.530 y 54.781

Teléfono 329-54-54 (20 líneas)

Precio de este ejemplar: 10 pTS.

Ano XC - Número 33.763

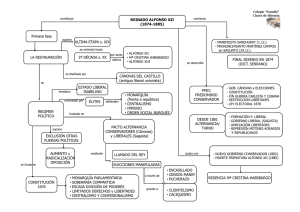

S. NI. Don Alfonso XII

(Oleo de José M." Galvón [fragmento].

Palacio del Consejo Nacional. Madrid)

Foto: FISA

LA VANGUARDIA ESPAÑOLA

VIERNES, 27 DICIEMBRE DE 1974

RESTAURACIÓN

CE cumpl en

ahora cien años de la ResPor antonomasia se enande en nuestra historia contemporánea,

R se trata de una vuelta de la Monartíi como forma de Estado que tuvo lupr a través del golpe militar de Sagundel día 29 de diciembre, pratagonizat por el general Arsenio Martínez Cam». Al pronunciamiento se fueron sumanmayorla de 'as guarniciones, incíuin la de Madrid y el propio Ejército del

(Me que luchaba contra la rebelión car¡U y cuyo mando asumía el Jefe del Esado. Mariscal Serrano, que no ofreció

resistencia. Aunque originado el pemonárquico, que iniciara don AlfonI, con una sublevación militar que filo

ílraste con el ambiguo sistema que ia)i sucedido a la República, a las pocas

tm, el mando político de la entera

«ración se hallaba en manos civiles y

w íl talento organizador de don Antonio

del Castillo el que llevó a cabo

rmtaje institucional completo, hasta

de que la Restauración se ¡dentixj con su persona y con su obra de esaiista y de política. Que el jefe del

pitido aifonsino tuviera o no, conocimierrí previo, de! golpe de Sagunto y que lo

itera de «locura» innecesaria, es codiscuten todavía los historiadores,

Mudase muchos a pensar que hubiera

el sagaz malagueño la vía del

lio o la del consenso popular para

la Monarquía no llegase tarada por

vicio de origen. No creo que el tes sea demasiado importante para hacer

juicio valorativo de la RestauraPienso que el golpe de Sagunto lo

dar otro cualquiera de los mjchos

¡«erales en activo que simpatizaban con

jelta de la Monarquía, como Jovellar,

de Rivera o Zavala. Concretamente,

general don Manuel Gutiérrez de la

jincha, Marqués del Duero, acaso el de

prestigio profesional en aquellos

m, estaba al parecer entendido con Cara y hay indicios para suponer que al

Cantado el sitio de Bilbao, el dos de

de 1874, pudo haber sido él, quien

¡era al traste con el Régimen del general

Serrano, mientras que otros opinan que

iíictia esperaba a tomar Estella para dar

de gracia al carlismo y proclamar

i al principe Alfonso. Pero el destino

mí brutalmente aquellas ambiciones, al

w muerto, el gran caudillo liberal, en la

tetilla de Abárzu2a ganada finalmente por

I» volúntanos de Carlos V I I .

Por ello, repito, el detonador militar de

i Iteración no fue lo interesante, sino

contenido de aquélla. Lo que significó

.i» obra de gobierno, como reparación

tas grandes averías causadas en la nave

Estado, en los últimos años isabeliIK, durante la revolución de septiembre,

3 través de la República y en virtud de

is guerras carlistas.

w taiifüri

Cánovas era un diputado solitario en las

¡ote que trajeron ¡a Monarquía de Amamás tarde la República. Casi no era

i» wí observador, prestigiado y escéptiasistía, sin minoría propia, al dra« político de España, desencadenado a

unir de la caída de Isabel I I . La Reina

no simpatizó nunca con Cánovas, ni d u rante su reinado, ni en el exilio parisiense, ni al confiarle la responsabilidad de la

causa de don Alfonso de Borbón. Aquel

hombre feo, ceceante, altivo y seguro de

si mismo, que jamás fue cortesano; que

detestaba las intrigas de palacio; que

no se mordía la fengua en criticar y enjuiciar los regios disparates; que defendía la autoridad del Estado pero se declaraba incompatible con el ultraconservatismo; que era moderado, pero partidario

del sufragio democrático; que defendía

los principios liberal-conservadores de la

burguesía pero trataba de hacer un sitio

al cauce legal de las aspiraciones laborales; que respetaba al Ejército y lo deseaba fuerte y modernizado pero enteramente apartado de las ingerencias personales de los «espadones» y los «generales bonitos» en las avenidas del poder; no

lo acabó nunca de digerir doña Isabel I I ,

ni como ministro de sus gobiernos, ni

como mentor político de su hijo. En el

exilio, f j e don Alfonso, primero, estudiante en Viena, pero después, por consejo

de Cánovas, ingresó como alumno de la

Academia Militar Británica de Sandhurst,

en donde en opinión del futuro artífice

restaurador, el ambiente era constitucional —-como el de Gran Bretaña— y liberal,

en contraposición con el rigído y severo autoritarismo de los colegios de ia

Viena de Francisco José.

Allí, en Sandhurst, redactó y dio a

conocer el. principe Alfonso su primer documento público el día 1 de diciembre de

1874,

un mes antes de producirse el golpe de Sagunto. Era en rigor un sintético programa ideológico debido a ¡a pluma de Cánovas. La Monarquía constitucional que propugnaba era democrática,

con libertades civiles e inspirada en un sentido predominante de justicia. Son conocidas las palabras finales que sirvieron de

lema a su reinado: «ni dejaré de ser buen

español; ni como todos mis antepasados

buen católico; ni, como hombre de mí

siglo, verdaderamente liberal». Ahí estaba la esencia, el meollo de la ¡dea restauradora.

¿Cuál era en el fondo la opinión de Cánovas sobre ¡a institución monárquica restaurada? ¿Qué quiso lograr y qué quiso

evitar con ella? ¿Hasta dónde creía Cánovas que su sistema, el creado por él, tendría vigencia y solidez suficientes para

prolongar la forma monárquica de Estado

en la perspectiva del tiempo?

Cánovas era un monstruo de saber humano, de erudición, de lecturas variadísimas y bien elegidas, de capacidad de t r a bajo, y aparte de otras cosas, un conocedor profundo, apasionado, tenaz de ¡a

historia de España, del pasado de nuestro pueblo, de los secretos de nuestro

ser. Yo he encontrado alguna vez en a l guno de los estudios suyos sobre episodios

determinados, tal suma y acopio de elementos para enjuiciarlos, que el fervor tfel

investigador de ayer contagia y emociona al lector de hoy. Cuando visité, hace

algunos años, el campo de batalla de

Rocroi, peregrinaje que a cualquier es-

pañol de mediana cultura impresiona, llevaba conmigo el librito de "ánovas, que

muchos años antes había recorrido minuciosamente el lugar donde las últimas p i cas ds Flandes quedaron en pie, aunque

los que las llevaban ya hubiesen muerto,

inmolados ante el asombrado enemigo.

Digo esto para explicar que don Antonio Cánovas era, a mi parecer, un españal apasionado en su patriotismo y un

español escéptico y desengañado en cuanto a ciertas cualidades morales y raciales

de los españoles, que son poco favorables

a la convivencia democrática entre ellos.

Cánovas tenía ante sí una España estremecida desde comienzos de siglo, por

una serie interminable de convulsiones: guerra de la Independencia: 1808-1814. Un

millón de victimas. Un inmenso regjero

de destrucciones. Una dinastía fuertemente quebrantada, después de lo ocurrido en Bayona y en Valencay 1820-23.

Pérdida casi total del Imeprio americano. 1833-40. Guerra c i v i l ' d e los siete años. Cientos de miles de víctimas y

de horribles estragos. 1841-1868. Generales ambiciosos suplantan a los, poco sólidos, grupos políticos. Intrigas de Corte.

Brotes

carlitas.

1868.

Revolución de

septiembre. Caída de la Monarquía. Go'

bierno provisional. Asesinato de Prim. Reinado efímero de Amadeo. República federal, cantonal y unitaria. Desintegración

del Estado. Sublevación general carlista.

Golpe de estado r i ü t a r inoderacio, encabezado por Pavía y Serrano. Guerra civil

contra carlistas y republicanos. El prestigio internacional de España desciende a

su nivel mínimo.

La Restauración no era una fórmula

mágica que iba a curar los niales de España. La Restauración no resolvería de

golpe los grandes problemas nacionales.

La Restauración no pretendía convertir a

los españoles en perfectos ciudadanos, que

repentinamente habían de practicar los

derechos cívicos de una democracia y

convivir legalmente en forma civilizada.

Cánovas era —ya lo hemos dicho— hombre de gran talento y de no menos grande escepticismo.

La España de 1874 era una nación cansada, desangrada, dividida, en ruina económica. La cotización exterior de nues-

tro país era tan endeble que hacía

pensar en un pueblo moribundo, incapaz de recobrarse y organizarse como

Estado moderno. Cánovas suponía a los

dos extremos de la ideología política de

entonces, carlistas y republicanos, incapaces de convivir libremente en un sistema

abierto y pensaba en establecer un régimen arbitral qje con su autoridad, evita

se el enfrentamiento, obligándoles a integrarse, si fuera posible, en el sistema

mismo. El país estaba harto de anarquía,

de guerra y de violencia y hambriento de

paz, de orden y de autoridad del Estado.

La Monarquía isabelina que Cánovas había

conocido bien, perdió su prestigio entre

camarinas palatinas y grupitos ideológicos,

al final, predominantemente integristas,

que socavaban el mecanismo constitucional.

La Monarquía, isabelina queria ser

un centro, pero las intrigas de los generales la empujaban hacia la ultra-derecha

moderantista o hacia la izquierda progresista, con lo que los golpes de Estado y

los pronunciamientos se sucedían ininterrumpidamente desde 1840 a 1868. Bravo

Muritlo fue el único de los políticos isabelinos que iogró gobernar un periodo de

tiempo suficiente con eficacia y modernidad.

Quedaba por establecer el mecanismo

del sistema para que funcionara debitamente. Partidos, lo que se dice partidos,

en el lenguaje moderno constitucional no

los había en aquel momento. Cánovas tuvo

grandes dudas respecto a la forma de establecer el pluripartidlsmo. En las « M e morias» de un personaje de fa época —el

marqués de Alquibla— se filtran algunas

confidencias sobre el particular en que

Cánovas piensa incluso en la posibilidad

de asentar la Monarquía sobre un gran partido de vocación mayoritaria que tuviese

en su interior tendencias bien diversas y

diferenciadas. Pero al fin se fue al turno

o alternativa de «conservadores» y «liberales», que aceptaban las reglas del juego

común, cuyo secreto principal estaba en

el instrumento electoral que manejaba el

propio Gobierno. «Monarquía militar apoyada en los caciques» sentenció un espíritu de la época. «Fantasmagoría dirigida

por un empresario de genio», comentó

otro, ¡Fáciles criticas a un periodo excepcional que no era propicio a grandes construcciones estructurales y sí, en cambio, a

realizaciones esenciales de lo que el país

anhelaba: orden y progreso, con inspiración

y filosofía, democráticas y liberales «como

lo era el siglo»!

La Monarquía de la Restauración debía

—según Cánovas— alejar de la f o r t e

el fantasma cíe las amenazas militares o

generalicias. Para ello, el Ejército se convertía de hecho — y de derecho— en garante del orden constitucional, lo cual

te inmunizaba contra cualquier veleidad o

ambición corporativa. El sufragio universal que la Restauración hizo suyo como

base y sustancia de la representatividad a

todos los niveles —nacional, provincial y

local— era difícil de implantar seriamente.

España era probablemente en 1874 un

país de mayoría analfabeta adulta. No

conozco los porcentajes con precisión, pero ciertamente serían impresionantes. Sí

fuese dable analizar en esos años las estadísticas de renta por Habitante, de población activa y de porcentajes de la misma en su reparto agrícola, industrial y de

servicios, la enorme desproporción campesina y de condición pobrísima, nos revelaría el telón de fondo de la situación.

La burguesía estaba concentrada en unas

cuantas capitales y su volumen numérito

era poco importante En otro orden de

cosas, tampoco era numeroso, en cifras

absolutas, el censo de los trabajadores industriales o mineros. Ni el de los grandes

terratenientes, verdaderos potentados de

aquella España paleo-capitalista.

Funcionó el sistema, hasta el novecientos,

haciendo sus pruebas de fuego, con

la muerte prematura del Rey; la Regencia

de María Cristina, princesa extranjera de

discretísima condición; y la pérdida de Ultramar. Con Alfonso XIII pudo renovarse

la Restauración y el turno, pero una serie de factores: muerte de Canalejas; alejamiento de Maura; frustraciones de Cambó y de Alba; problema de Marruecos t r a jeron la Dictadura y con ello la quiebra del

canovismo en uno de sus principios esenciales. Con todo, en los años que duró la

Restauración, entre 1875 y 1923, 'os carlistas y los republicanos no quedaron fuera de! sistema, sino que tuvieron sus puestos en las Cortes y los socialistas t a m bién, ensanchándose las bases del sufragio,

q j e se iba haciendo más veraz con la

alfabetización del país, el aumento del

nivel de vida y la politización cada vez

mayor de grandes núcleos de opinión pública.

Cánovas, después de eliminar a los «ultras» de su partido que repudiaban el

montaje establecido y querían una Monarquía absoluta sin sufragio y libertades,

maniobró con habilidad para atraer a

su campo un gran sector del liberalismo

progresista, que había sido el factor decisivo en la revolución de Septiembre. Para

ello empleó el cebo democrático y el código de las libertades políticas. A los

más conservadores les ofreció el señuelo

de la Monarquía misma, régimen tradicional y estable por naturaleza y de seculares raíces en nuestro país, y de la confesionalidad, aunque con tolerante libertad

de cultos. El cálculo de Cánovas fue acertado. La sublevación carlista se desintegró en menos de un año y el ala moderada ús la izquierda progresista y republicana se pasó a la Monarquía con distintos nombres y membretes. El reparto

de puestos y honores hizo lo demás.

Con todas sus inevitables limitaciones y

convencionalidades, la Restauración fue

seguramente la mejor de todas las soluciones posibles para salir del túnel en

que se encontraba España en 1874. Le

faltó después renovarse

periódicamente

para ¡r dando entrada, dentro del Estado,

a la nueva sociedad que se iba creando.

No otra cosa es en esencia la democracia:

un pueblo que se encuentra cómodo

dentro de las instituciones que regulan

la vida pública. A la Monarquía de A l fonso XIII y a sus políticos más representativos, de izquierda y derecha, les faltó

quizá valor y audacia para que los poderes reales de la colectividad fueran sustituyendo gradualmente a los poderes caducos y ficticios de la rutina anticuada. Y al

caer la Monarquía se volvió al enfrentamiento. Pero esa es ya otra cuestión diferente.

Cánovas trajo al Rey bajo el lema: «Un

Príncipe leal para un pueblo libre». Quitando lo que encubre la retórica, hay que

reconocer que Alfonso XII fue leal a su

pueblo y que éste tuvo bajo su reinado

hiás paz y más libertades efectivas que en

ningún otro periodo del siglo XIX.

JOSÉ MARÍA DE AREILZA

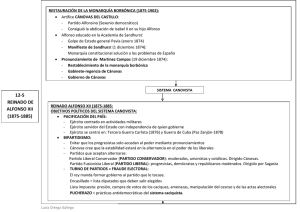

1. Reunión del Gran Capítulo de las Ordenes Militares para investir al

Rey Alfonso XII como gran maestre. (Oleo de Joaquín Sigúenza. Palacio

del Consejo Nacional. Madrid.) — 2. Entrada del Rey don Alfonso XII en

Madrid. (Patrimonio Artístico Nacional. Madrid.) — Don Alfonso XIII y

doña María Cristina, Reina Regente. (Oleo de Luis Alvarez. Palacio del

Consejo Nacional. Madrid]

(Fotos: FISA y Patrimonio Artístico Nacioi

VIERNES, ?7 DICIEMBRE DE 1974

LA VANGUARDIA ESPAÑOLA

Cánovas del Castillo. (Oleo de Ricardo Madrazo. Palacio del Consejo

Nacional. Madrid)

(Foto: FISA)

obedeció a un criterio que no es dable confundir con un simple proceso

de reacción; que es, precisamente,

todo lo contrario de una reacción.

Reacción, hubiera sido dar marcha

atrás al reloj de la Historia, situándose —como quería Mané y Flaquer—

en 1845; ignorando, pues, toda la reciente obra revolucionaria. Se ha dicho, con increíble ligereza, que eso

fue la Restauración canovista: la vuelta a 1845. Pero, dejando a un lado el

hecho, en que ya hemos insistido bastante, de que la obra restauradora no

se agota en los primeros años del reinado de Alfonso XII, tampoco hace

falta un exceso de penetración par2

percibir que la Constitución de 1876

se sitúa a media distancia entre la

tesis moderada y la antítesis progresista. Símbolo de este equilibrio es

el famoso artículo 11, sobre la tolerancia de cultos, que aun no dando

satisfacción completa al progresismo,

levantó oleadas de indignación entre

los "ultras». Y si la ley electoral que

sirvió de complemento a la Constitución era todavía una vuelta al sistema censitario —ateniéndose a las «capacidades» intentaba una apelación

no «a los más", sino a «los mejores»—, la ley democrática de 1890,

que restableció el sufragio universal,

se hizo con el asentimiento de Cánovas, que sería el primero en ponerla en práctica.

EL REVERSO NEGATIVO

Pero una vez señalados estos méritos positivos —los que permiten

dar por válida la expresión acuñada

por Cánovas: «He venido a continuar

la historia de España»—, se hace preciso señalar cuál es el reverso negativo que, a la larga, tras el revulsivo moral provocado por el 98, iría

socavando los cimientos del edificio

canovista hasta dar con él en tierra.

LA O&R& DF CÁNOVAS A UN SIGLO DE DISTANCIA.

UN PARÉNTESIS DE CONCORDIA

ENTRE GUERRAS CIVILES

{ estas alturas de nuestro tiempo,

cuando viene a cumplirse el

centenario de un hecho histórico

ce primera magnitud —la Restauración—, resulta inexcusable situar en

¡u exacto valor —al margen de los

tópicos— la obra institucional y politica de más larga andadura en nuestro pasado próximo: el pasado que

arranca de la crisis del antiguo régimen, en el proceso turbulento que

abrieron las Cortes de Cádiz. ¿Qué

significado —positivo o negativo—

tiene el gran edificio cuyo alzado inició Cánovas hace exactamente un siglo? ¿'Resumiremos ese significado, sin más ni más, en el de «pura

reacción», ya que venía a. clausurar

el famoso «sexenio revolucionario"

abierto en 1868? ¿O, siguiendo la expresión del propio Cánovas —-Vengo

a continuar la historia de España»—

entenderemos su obra como continuidad progresiva?

moderados y progresistas— en que

había radicado -la inestabilidad de todo un siglo; apuntan a una síntesis

entre las dos Españas separadas por

el 68: la que no se había sumado al

alzamiento que puso fin al reinado de

Isabel II, y la que, protagonista del

alzamiento, habia desplegado el programa democrático en que aquél culminó,

LA SÍNTESIS DE CÁNOVAS

Bajo la orientación de Cánovas, la

primera de esas dos Españas en modo alguno podía quedar reducida a

la resurrección del viejo y desacreditado moderantismo isabelino: contra

él, en búsqueda de una apertura necesaria, se había alzado ya el propio Cánovas, junto con O'Donnel!, en

1854; y la Unión Liberal, obra suya,

fue una primera plataforma de convivencia, fracasada en la misma meUn intento honrado de contestación dida en que sólo acertó a entenderse

a estas preguntas, requiere de nos- con la derecha «moderada» sin lograr

otros dos cosas: en primer lugar, un acomodo similar con el progresisque nos esforcemos por «ver» el gol- mo. En 1868, Cánovas, consciente de

pede Estado de Sagunto «desde» su las razones que habían llevado al hunperspectiva inmediata; y, en segundo, dimiento del trono de Isabel II («toda

flue nos pongamos de acuerdo acerca revolución, afirmaba Maistre, es el

de la duración cronológica del capí- final de un proceso de descompositula histórico que la obra restaura- ción») se limitó a abstenerse; y si

dora —la obra de Cánovas— vino a no hizo un gesto a favor de la reicubrir. La perspectiva inmediata del na, tampoco quiso dejarse arrastrar

pronunciamiento de Martínez Campos por sus antiguos correligionarios uniolo sitúa corno franqueamiento del ca- nistas, ahora enfrentados con ello.

lejón sin salida a que se veía abo- Aguardó su momento —que no decada la República federal —frustración bía ser una -vuelta al punto de pardebida, ante todo, a sus propios cori- tida», lo que hubiera significado, sefeos-. En cuanto a la extensión cro- gún el propio Maistre, una -revolunológica de la «obra restauradora» ción al contrario"; sino una rectifica-no exactamente de la Restauración, ción radical de las razones que conque en sentido amplio puede entender- dujeron al derrumbamiento: esto es,

se como vigente hasta e! 14 de abrí! «lo contrario de una revolución».

de 1931—, es preciso dejar muy cíaEn cuanto a la otra España, la de

toque aquélla no se limita a [a breve etapa que lleva hasta la cristaliza- -la Gloriosa», la de Cádiz y Aloolea,

ción del texto constitucional de 1876; la de Prim y los demócratas, recordeni siquiera a los breves años del rei- mos —lo he escrito muy recientemennado de Alfonso XII, señoreados por te—, que en el sexenio revolucionala hegemonía política de Cánovas. El rio, prolongado hasta 1874, la pleniprograma restaurador desplegado por tud democrática [si nos atenemos a

si gran político malagueño rebasa am- lo dilatado de sus apoyos en los dipliamente la labor de -reajuste» asig- versos sectores de opinión del país)

nada a su propio partido. La obra y se produce en 1869 —en el «frente

el propósito de Cánovas van mucho amplio» de las Constituyentes—, y

mis lejos: se articulan sirviendo a un no en 1873: basta comprobar la prodeseo de equilibrio, de integración porción de votantes para las Cortes

superadora de las tensiones —entre republicanas que debían traer «la federal», y la importancia de los nú-

cleos políticos abstenidos o excluidos. De hecho, el famoso sexenio

avanza políticamente simultaneando

una radicalización progresiva —centro

derecha (reinado de Amadeo), centro

izquierda (República sin mayoría parlamentaria), izquierda (República federal)—, con una continua reducción

de base en cuanto a la masa de opinión del país.

El empeño de Cánovas, desde su

••derecha abierta» de 1875, se aplica

a rescatar para la Restauración la mayor cantidad posible de elementos sumados a la revolución de 1868. De

aquí su preocupación por facilitar la

reconstrucción de una «izquierda dinástica». De aquí su señalamiento de

campo ideológico a esa posible izquierda: implícito ya en el hecho de

que la ley electoral quedase al margen del cuerpo constitucional, como

una invitación a modificarla —volviendo a la universalidad del sufragio—,

brindada a los demócratas a cambio

de su respeto a la Constitución monárquica.

La figura de Sagasta, polarizador

de la España del 68 asimilada a la

del 74, es, en este sentido, tan decisiva como la del propio Cánovas. Había formado Sagasta entre la juventud exaltada que luchó contra la monarquía isabelina; fue uno de los hombres ds confianza y uno de los herederos de Prim. Constituyó, con Ruiz

Zorrilla, pilar básico para ¡a «monarquía democrática» fundada por el general en torno a la dinastía saboyana. Tenía a su favor, en 1874, el deslizamiento hacia la moderación que

le fue aconsejado por una doble experiencia: la del reinado cíe Amadeo,

en el que la posibilidad de un sano

bipartidismo, al quedar obturada en

la rivalidad personal e implacable entre él mismo (a la derecha) y Ruiz

Zorrilla (a la izquierda), v.no a resumirse en la eliminación de ambos por

la I República; y la del desbarajuste

—descomposición política, descomposición social, anarquía— de 1873. Sagasta resultaba, por eso, el cauce

ideal para conducir a la Restauración

las esencias del 68 sin desvirtúa.- la

obra de orden y de pacificación —pacificación en los campos de batalla,

pacificación en los espíritus— realizada por Cánovas.

Así,

pues, la «síntesis»

canovista

La etapa revolucionaria abierta en

1863 había supuesto el despliegue

máximo de la línea liberal progresista —de raíz social burguesa— de

todo un siglo. Pero había creado así

las condiciones objetivas necesarias

para que un nuevo ciclo revolucionario —el que movilizó por primera vez

con «conciencia de clase» al cuarto

estado—, se pusiera en marcha. El

capítulo inicial de esta nueva revolución «dentro de la revolución» se

desarrolló en España bajo los auspicios de la I Internacional, aunque en

su versión bakuninista: lo que le hacía inasimilable para ningún programa

político, por muy avanzado que éste

fuese. En la etapa final de la República, y a lo largo de 1874 —antes,

obsérvese bien, de la Restauración—,

la acracia «intemacionalista» se vio

desmantelada, como réplica a sus implicaciones en la famosa crisis cantonal. Precisamente por haber quedado al margen de la Internacional fue

respetada, en cambio, la -Organización del Arte de Imprimir», reducto

de los disidentes -—en sentido marxista— de las orientaciones ácratas

adoptadas por nuestro "Obrerismo militante». Ducazcal, hombre de confianza de Cánovas y el propio ministro de

la Gobernación, Romero Robledo, ia

dejaron en paz. Y sería este pequeño núcleo —la «cuna de un gigante»

lo llamaría García Morato— el que,

en 1879, a los cuatro años de producirse la Restauración, daría paso

al Partido Socialista Obrero Español.

Uno de los efectos reales, innegables,

de la inflexión democrática impresa

por Sagasta a la monarquía restaurada,

sería, en 1888, la aparición del órgano sindical socialista —la U.G.T.—. En

1890, la restauración del sufragio universal animó a estos grupos minoritarios —sin fuerza numérica, de momento, para triunfar en los comicios-—

a iniciarse en la lucha legal que algún día pudiera llevarles al poder,

Pero era lógico que, dadas las condiciones sociales (características, desde luego, de toda la Europa burguesa del momento) vigentes en la España finisecular, esa lucha aspirase no a una integración en el sistema, sino a la destrucción del sistema. La comprensión del

fenómeno que la movilización socialista significaba, llegó muy tardíamente a los partidos de la Restauración;

y cuando éstos iniciaron un revisionismo lento, pero efectivo, de sus supuestos sociales, el Partido obrero

se había endurecido en la intransigencia; espoleado, en cierto modo, por

su rivalidad con la acracia maxímalista, polarizadora de -rebeldes primitivos». Tanto el retraso de los unos

—los elementos de la «España oficial»— como la intransigencia de los

otros, cooperaron, eficazmente, a la

crisis de ¡3 Restauración,

Al mismo tiempo, la distancia entre las leyes teóricamente democráticas y unas estructuras sociales prácticamente incapacitadas —dado su escaso nivel cultural y económico— para utilizarlas, se tradujo en el falseamiento de aquéllas: el caciquismo electoral —la famosa «farsa*— se con-

virtió en lacra generalizada en los

medios rurales; pero en los urbanos,

a salvo de la manipulación caciquil,

el voto ciudadano fue cada vez más

sincero, y cada vez se entendió más

como expresión de la opinión real

del país. A finales del reinado de Alfonso XIII este hecho bastaría, para

contrarrestar las insinceridades de la

«farsa sagastina»; como buen regeneracionista, el propio rey supo aplicar

la más pura interpretación democrática a las elecciones de abril, sin

más que tener en cuenta la diferencia entre el voto de la ciudad y e!

voto campesino.

PARÉNTESIS DE LIBERALISMO

PACIFICO ENTRE GUERRAS CIVILES

En todo caso, el concepto de «restauración», la construcción de es°

«formidable edificio —según la frese de 'Martínez Cuadrado— que se

extenderá a lo largo de cincuenta años

en el inestable panorama político

de la moderna sociedad española, y

parte de cuyo espíritu sigue proyectándose en tantas instituciones políticas y sociales de ia España posterior a 1939», no debe llevarse, cronológicamente, más allá de 1890. Pese a! «trauma» creado por el Desastre —avance de la experiencia que,

andando el tiempo, habían de vivir

todos los imperios coloniales en que

se había desplegado Europa—, el saldo de la obra de Cánovas es altamente positivo. Abrió un largo paréntesis de paz insólito en nuestro

país desde comienzos del siglo XIX;

cifró su credo en dos frases que él

supo convertir en norma ejemplificadora. Esta, primero: «No hay posibilidad

de gobierno sin transacciones justas,

honradas e inteligentes». Y esta otra;

«En política, todo lo que no es posible es falso». Y una convivencia auténticamente liberal desplazó en la realidad española el repetido desgarramiento de la guerra civil.

El inolvidable Santiago Nadal gustaba de citar la exacta definición de

Maeztu: «El problema de la Restauración consiste, de una parte, en crear

un orden de coexistencia en el que

republicanos y carlistas pueden convivir sin exterminarse mutuamente y

procurar atraer a unos y a otros a

fin de ir consolidando la transacción

entre ambos que es la Monarquía

constitucional». Gracias a Cánovas

pudo olvidarse el terrible epitafio de

Larra: «Aquí yace media España. Murió de la otra media». (Las protestas

de Ortega contra este remanso de

concordia dichosamente creado por la

Restauración, hallarían su eco en la

nueva y tremenda crisis que acompañó al final del capítulo histórico

cubierto por ella: la guerra civil de

1936;

la más desgarradora, la más

lacerante de nuestras guerras civiles).

Ortega, como tantos otros intelectuales de su tiempo, no supo estimar

cuánto debía su propia obra a la

«nefasta» paz de la Restauración. Ahora sabemos muy bien lo que tuvo de

excepcional, en toda nuestra historia moderna (incluida por supuesto la

II República), la efectiva libertad de

expresión garantizada por el civilizado sistema de convivencias abierto

en torno al famoso «pacto del Pardo». De la legislación de 1883, puerta

abierta al vuelo de la prensa y de

las ideas, ha dicho el propio Martínez

Cuadrado: «A una singladura de más

de medio siglo, que enlaza con la

libertad de 1868, y que permite la

eclosión más importante de la prensa, la literatura y los medios de creación, de opinión y de educación de

la historia española contemporánea,

no cabe regatearle ningún elogio...

La mejor prensa, política y no política, los mejores escritores políticos y

literarios; la mejor creación cultural

hispánica de nuestro tiempo, nace

inequívocamente del hontanar abierto

por la ley de 1883, fruto de la determinación y el tesón que derrocharon

Sagasta y su partido...».

Sí, no puede negarse que ese «segundo siglo de oro» vivido a caballo

entre el XIX y el XX fue uno de los

frutos lozanos de la Restauración canovista; como lo fue, en otro orden

de cosas —y dada la modestia del

punto de partida— el «desarrollo económico magnificado en las dos grandes plataformas de la burguesía industrial del país, Cataluña y el País

Vasco, y que alcanzaría insólito despliegue en la segunda década del siglo XX, Pero ningún fruto tan espléndido —tan exótico en nuestro clima—

como ese hábito de «diálogo convivencia!» —contrapartida a fallos e insuficiencias indudables— que durante medio siglo creó en los españoles

una auténtica mentalidad europea,

cuando el ideal era conseguir que España, lejos de ser «diferente» lo fuese cada vez menos. ¡Tanto han cambiado los tiempos...!

CARLOS SECO SERRANO

LA VANGUARDIA ESPAÑOLA

VIERNES, 27 DICIEMBRE DE 1974

LA CIENCIA ESPAÑOLA DURANTE

LA RESTAURACIÓN Y LA REGENCIA

CUMPLIRÉ otra vez la lúcida

^ consigna de Xenius: c o m o

Stendhal frente a la cúpula de San

Pedro, expondré ante todo «los dst-alles exactos». Llamando «ciencia»

al conjunto de las disciplinas intelectuales que hoy, por antonomasia,

solemos designar con ese término,

comenzaré afirmando qus durante

la Restauración (1874-1335) y la

Regencia (1885-1902) progresa considerablemente entre nosotras, tanto en cantidad como en calidad, el

cultivo de los sabaras científicos,

y consignaré a continuación los

principales datos sobre los cuales

ese aserto se íunda.

La investigación mlcrografica pasa entonces ds la altura humilde

en que se mueven los trabajos de

Maestre de San Juan a la egregia

altitud de la obra de Cajal; la anatomía, da Fourquet a Olóriz; la critica literaria y la ciencia filológica—en Madrid, al menos; en Barcelona estaba Milá—,' de los prologuistas de la Biblioteca de Autores Españoles a Menéndez Pelayo,

y pronto a Menéndez Pidal; el arabismo, ya excelentemente cultivado antes por Gayangos y Codera,

alcanzará las descollantes cimas de

Ribera y Asín; la historiografía asciende del «nivel Lafusnte» y el

«íivel Costa» al «nivel Hinojosa»;

por su parte, las ciencias naturales

dejan de ser mera taxonomía dieciochesca (Colmeiro, Graells) y, volando mucho más alto, se convierten en la geología de Mallada y

Calderón y en al biología de Bolívar, Lázaro e Ibiza y Turró; con

Federico Rubio, Alejandro San

•Martin y Salvador Cardenal, la cirugía se levanta desde el buen oficio fin la sala de operaciones (Aromosa, Creus) 'hasta la verdadera

ciencia quirúrgica; la matemática,

retrasadísima respecto de la europea en la época de Isabel XI, se actualiza gracias a Torroja y García

deGaldeano; nace con Jaime Ferrán y Ramón Turró la investigación bacteriológica; la química gana erudición y brillantez con Carracido y Pifierúa —piénsese que

sólo con Luanco, hacia 1860, había

entrado en España la concepción

atómico-molecular de esa ciencia—,

y con Casares Gil y algunos otros

comienza a ser discreta producción

original; la fisiología adquiere dignidad de ciencia experimental por

sbra de Gómez Ocaña y, ya en la

lir.de terminal del período que ahora contemplamos, de Pí y Suñer:

con Alonso Sañudo, Mad"inaveitia

yG-il Casares, la clínica médica se

europeiza; surge la deslumbrante

técnica de Torres Quevedo... Es

verdad que en la ciencia <\'pañola

de la Restauración y la Regencia

hubo considerables lagunas; y que

muchos de los sabios que acabo de

r,ombrar distaron de alcanzar vi-

§ f f f f

gencia universal; y que todavía en

1902—asi, en 1902—un profesor de

la Facultad de Ciencias ds Zaragoza comunicaba a la Sociedad Española de Historia Natural la alegría

de haber recibido los dos primeros

microscopios para las prácticas de

sus alumnos. Pero, con todo, ¿podrá alguien negar que a partir de

1874, y en el curso de muy pocos

años, se produjo un considerable

salto ascendente, a la vez cualitativo y cuantitativo, en la historia

de la ciencia española? Y pensando sobre todo en Cajal, Menéndaz

Pelayo, Hínojosa, Ribera, Bolívar,

Calderón, Turró, San Martin, Olóriz, Gómez Ocaña, Torroja y Torres Quevedo, ¿no es cierto que

bisn puede ser llamada «generación de sabios» la que entre 1875

y 1898 logra dar tan espsranzador

acento nuevo a la modesta vida intelectual de España?

Hasta aquí, los detalles exactos;

desde aquí, la interpretación, la

crítica, la reflexión hacia nuestro

presente y nuestro futuro. Menguada narración histórica, cien veces

lo he dicho, aquella en que el recuerdo de lo que fuá no sirva para

mejorar lo que está siendo y para

suscitar la esperanza de lo que

puede ser.

¿Por qué ese salto cualitativo y

cuantitativo de que acabo de hablar? ¿Es que entonces se produjo

una mutación meliorativa en la

disposición biológica de los españules para la investigación científica? No: biológicamente, los hombres de Iberia seguían siendo lo

que hasta entonces habían sido;

pero la naturaleza humana se ac-

I

tualiza en la historia, y en alguna

medida cambiaron con la Restauración las condiciones de nuestra

existencia 'histórica. En nuestro

país hubo paz interior y libertad

pública; en bastantes españoles

pervivía la noble convicción romántica de que la v!da sólo es de

veras digna cuando esforzadamente se la consagra a la realización

de un ideal; y extinta, aunque no

tan definitivamente como entonces se creía, la terrible ilusión de

resolver _por las armas el problema

de España, en algunos de tales españoles —por lo menos, en los titulares de esa renovadora «generación de sabios»— surgió una

suerte de quijotismo del trabajo

científico, la íe, muerta o casi

muerta desde Carlos III y Jovellanos en la posibilidad de redimir al

país mediante una cuarta, inédita

salida de Don Quijote. A mi modo

de ver, tal fue, esquemáticamente

reducida a sus claves principales,

la razón por la cual dicho salto

tuvo su concreta realidad.

Cuidado. Yo no afirmo que aquella paz interior fuera la óptima,

porque en muy buena parte se hallaba determinada por el cansancio

de setenta años de sangrientas luchas civiles o más que civiles y de

ineficaz palabrería oratoria y polémica. Yo no sostengo que aquellas

libertades públicas —indudables,

por lo demás, y tan necesarias para que la verdadera ciencia florezca— fuesen enteramente satisfactorias, porque tenían como principal base democrática el caciquismo, el analfabetismo y el «pucherazo», y porque quienes las institu-

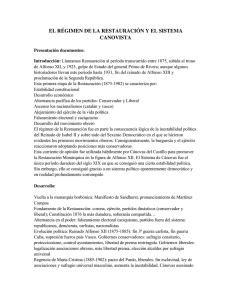

|-1. La Universidad Literaria de Barcelona en 1874, antes de terminar las obras. (Foto: Instituto Municipal

írfe Historia.) — 2. Don Santiago Ramón y Cajal. — 3. Busto del doctor Ferrán. — 4. Fachada de la

Real Academia de Ciencias de Barcelona

I f f f I I f I I

yeron fueron por completo ciegos

frente a lo que históricamente representaba el entonces naciente socialismo. Yo no pienso que aquel

Estado tuviese conciencia clara y

responsable de sus deberes y sus

conveniencias en relación con el

cultivo del saber y ante la significación histórica y, social de quienes

a dicha faena se consagran; baste

recordar el «espléndido aislamiento» —no, el pobre aislamiento— en

que a tal respscto esos hombres

tuvieron que vivir entre 1874 y 1902,

e incluso bastante más acá. Yo no

desconozco, en fin, el significado

de la indiferencia cafeteril y la insipiente idolatría —los dos polos de

su reacción frente a la realidad del

hombre de ciencia— a que tal «generación ds sabios» dio lugar en

la sociedad de aquella España.

Bien. No obstante esas salvedades,

más aún, reconociendo de buen

grado, junto a ellas, las considerables lagunas y los enormes altibajos de la ciencia española entre

1374 y 1902. es de la más estricta

justicia proclamar el mérito insigne de quienes la hicieron; mérito

tanto más alto a nuestros ojos,

cuanto que su renovador o innovador esfuerzo ha sido, directa o indirectamente, el punto, de partida

de cuanto en el campo del quehacer científico luego se ha hecho en

España.

He hablado antes de una reflexión hacia nuestro presente y

nuestro futuro como deseable consecuencia de este rápido esbozo

memorativo y crítico; y mirando

el porvenir de nuestro país desde

la problemática situación que como

presente aíiora estamos viviendo,

encuentro que mi proyecto se me

resuelve, tiene qua resolvérseme ÍMI

una ráfaga de preguntas. ¿Llegará

por fin España al estado de paz

interior basado sobre la libre autorrealización de sus ciudadanos

—que no otro debe ser, a mi juicio,

el sentido de las libertades públicas—, sin el cual no parece posible

el cultivo verdaderamente eficaz

de la ciencia? Respecto del trabajo

científico, ¿crecerá el número de

los españoles para los cuales sólo

al servicio de ese ideal sea terrenalmsnte digna la vida? La preocupación por la ciencia, ¿terminará

siendo real y efectiva, no meramente palabrera y táctica, en los

hombres, en todos los hombres que

rijan nuestro Estado? Después de

haber gastado cientos de millones

en contratar los puntapiés de unos

cuantos futbolistas, ¿dejará nuestra sociedad ds sentirse justificada, en io tocante a sus deberes intelactuales, pidiendo autógrafos o

dando banquetes a los premios Nobel propios o ajenos? Tal vez sí;

tal vez no. Pero si el término de

la. disyuntiva va a ser el segundo,

bien poco nos habrá servido recordar lo mucho que fue, y lo mucho

más que como germen y ejemplo

todavía podria ser, el casi heroico

esfuerzo cotidiano de los hombres

que al abrigo de la paz y la libertad de la Restauración y la Regencia hicieron ciencia auténtica en

aquella pobre, fatigada e ilusionada. España.

PEDRO LAIN ENTRALGO

VIERNES, 27 DICIEMBRE DE 1974

LA VANGUARDIA ESPAÑOLA

HISTORIA DE UNA ESPERANZA

CRÓNICA APRESURADA DE DOCE DÍAS DECISIVOS

EL CAMINO HACIA EL FUTURO

CL día 25 de junio de 1870 Isabel II

^ abdicaba en su hijo el principe

Alfonso. Era el punto final a una época que se había cerrado con !a Revolución de 1868. Era, también, el primer paso en el camino hacia el fu;uro. Como el Duque de Sesto había

:¡cho a doña Isabel: «Su trono, sem, tiene raíces. Pero sólo es el

:

nncipe el que puede elevarse sobre

él>, Isabel II era el pasado; el presente se estaba viviendo azarosamen:s en España; el porvenir era don

A.'fonso. «Don Alfonso —aseguraba

Eesto— lograría gran eco en toda la

•ación por la significación de su Gobernó templado y libre de error y

Je culpa. A él volverán todos los

)¡DS,,.». Pero ese momento había que

ücerlo posible: era preciso construir

il futuro. La pieza clave era don Alfonso. Condiciones no le faltaban para

ser un buen rey constitucional; educado en el destierro —en el colegio

Stanislas de París, en el Theresianum

¡e Viena y por último en la academia

militar de Sandhurst—. el joven Príncipe poseía un gran atractivo perso•9í, era inteligente y estaba lleno de

:i¡ena voluntad.

Faltaba el arquitecto que pudiera

levar a cabo la gran o&ra. Y ese

cimbre era don Antonio Cánovas. El

í! de agosto de 1873 Isabel II le concedió plenos poderes para dirigir la

causa. Entre tantas intrigas de cama•:la. ése fue su mayor acierto. Se

laoía dado un nuevo paso hacia ade.inte. Cánovas emprendió inmedíatanente el trabajo. Nadie mejor que él

isniD para exponernos su proyecto:

Llegaremos al fin apetecido; hace

a sólo opinión, mucha opinión en

favor de don Alfonso. Se necesita

calma, serenidad, paciencia, tanto como perseverancia y energía. Se necesita no abrir abismos innecesarios, no

íiacer imposible ninguna inteligencia

pueda ser conveniente...» Se traen definitiva, de devolver a Esaña la concordia, la convivencia;

eran precisos," por tanto, unos medios

que estuvieran a la altura def fin,

porque -una Monarquía legítima y

restauradora del orden social no puede ser levantada por medio de motines desorganizadores y acaso sangrientos-. «Mi plan —escribía Cánovas— es preparar la opinión cumplidamente y luego aguardar con paciencia y previsión una sorpresa, un estallido de la opinión misma, un golpe

quizá impensado que habrá que aprovechar "prontamente para que no se

malogre».

Era necesario esperar. Entretanto en

España había fracasado la monarquía

extranjera de Amadeo, había fracasado también la República, los carlistas

no conseguían el éxito y tampoco Serrano lograba consolidar su posición.

¿Qué otro camino quedaba sino el príncipe Alfonso?

El desenlace lo presentían muchos

como inminente. Convenía, pues, aclarar ideas, definir !o que iba a ser la

Restauración. El 28 de noviembre de

1874 don Alfonso cumplió diecisiete

años. En respuesta a las felicitaciones recibidas, se dio el manifiesto

firmado por el Príncipe en Sandhurst

el 1 de diciembre y redactado por Cánovas. Quedaba establecido en él que

la monarquía restaurada sería una

monarquía -hereditaria y representativa-, basada en la confianza de que

-llegado el caso, fácil será que se

entiendan y concierten sobre todas

las cuestiones por resolver un Príncipe leal y un pueblo libre». Don Alfonso concluía con una promesa que

era toda una declaración de principios: -Sea la que quiera mi suerte,

ni dejaré de ser buen español, ni

como mis antepasados buen católico,

n¡ como hombre del siglo verdaderamente liberal».

¡VIVA ALFONSO XII!

La espera continuaba mientras todo

estaba preparado cuando se presentara ¡a oportunidad. Pero si se estaba

de acuerdo en el fin, no sucedía lo

mismo en cuanto a los medios. «No

quisiera —decía Cánovas— que la

Restauración de la Monarquía legítima sea debida a un golpe de fuerza.

Sólo delante del hecho consumado

bajaré la cabeza. Aspiro a que el príncipe Alfonso sea proclamado Rry por

unas cortes o por un plebiscito». Cánovas, desde luego, cantaba con el

Ejército, pero no al precio —en frase

de Fernández Almagro— de -gravar la

Restauración con hipoteca castrense

alguna-. Sin embargo, la ocasión la

brindaría un militar. El general Martínez Campos decidió no esperar más.

Escribió una carta a Cánovas: «Cuando reciba usted ésta habré iniciado

el movimiento en favor de dun Alfonso XII: cargo con la responsabilidad de este acto... No me arrojo por

amor propio ni por derecho; lo hago

por la fe y convicción que tengo; lo

hago porque ustedes aseguran que la

opinión está hecha...-. No se trataba

de rivalidades políticas, sino que -la

diferencia estriba en los distintos modos de procedimiento en la cuestión

del alzamiento».

Primera hora de la nañana del 29

de diciembre de 1874. En un campo

de olivos —simbólico escenario— de

la finca de las Alquerietas, cercana

a Sagunto, el general Martínez Campos arengó a la brigada Daban. Un

grito unánime: «¡Viva Alfonso XII!-.

Una promesa solemne: «defender, hasta perder la última gota de sangre,

la bandera que habían levantado frente a las desgracias de la patria, como

signo dichoso de redención, de paz

y de grandeza*.

Mientras las tropas que habían proclamado a don Alfonso marchaban nacia Valencia, todo dependía de la actitud del resto de España. La incógnita

se desveló muy pronto. Efectivamente, la opinión estaba hecha. Primero

vino la adhesión de Jovellar y con ella

la de todo el Ejército del Centro.

A esto se sumó lo que Carr ha denominado el -pronunciamiento negativo»

del Ejército del Norte, que luchaba,

acaudillado por Serrano, contra los

carlistas y que estaba mayoritíiriamente del lado alfonsino. La primera

providencia del Gobierno había sido

detener a Cánovas y a otros miembros destacados del Partido. Era cuestión de guardar las formas; poco más

se podía hacer. La intervención del

1. Don Arsenio Martínez Campos. (Oleo de Federico Madrazo. Palacio

del Consejo Nacional. Madrid.) - Foto: FISA. — 2. S. M. don Alfonso XII

pasando revista a las tropas. — 3. Paso del joven Rey por las Ramblas,

tras su llegada al puerto de Barcelona

capitán general de Castilla la Nueva,

don Fernando Primo de Rivera -—que

no había desengañado todavía a! Gobierno de la lealtad de sus t r o p a s precipitó el desenlace: se presentó a

las cinco de la mañana del día 30

en el Ministerio de la Guerra y exigió

el cese inmediato del Gobierno. Tras

una conferencia de Sagasta y otros

ministros con Serrano, que se encontraba en el frente, el Gobierno entregó sus poderes. La Restauración era

un hecho. El golpe de Martínez Campos había sido un éxito y las felicitaciones llovían sobre Cánovas que

era el verdadero autor de aquel triunfo.

DE SANDHURST AL TRONO

En Sandhurst habían comenzado las

vacaciones. Don Alfonso fue a pasar

el día de Navidad a Londres con su

ayudante el coronel Velasco y regresó

de nuevo para preparar el equipaje y

despedirse, pues pensaba inaugurar e!

nuevo año en París junto a su familia. Después tenía el proyecto de

volver a Inglaterra y viajar por el país

antes de reincorporarse a la academia. Sin embargo, su destino era otro.

El día 29 transcurrió entre preparativos. El día 30 salió al amanecer hacia

Dover y al mediodía embarcó para

Francia; por la tarde su madre le esperaba en París.

¿Cómo se enteró don Alfonso de

su proclamación? Para un rey romántico, una anécdota romántica. Aquella

noche en el Palacio de Castilla, después de cenar, mientras se preparaba

para ir al teatro, recibió una nota,

escrita con letra de mujer y encabezada por el anagrama de Cristo, en

la que únicamente se leía, «Sire: Votre Majesté a été proclamé Roi hier

soir par l'Armée espagnole. Vive le

Roü». Y el Rey calló. En el teatro

de la Gaieté, durante la representación de La poule aux oeufs d'or, nadie

sospechó nada. Una vez de regreso a

Palacio, Elduayen informó a la familia

real de lo acaecido en Sagunto. Don

Alfonso dio una sencilla respuesta:

-Ya lo sabía- y mientras todo era júbilo y nerviosismo, él continuó en su

actitud de serenidad y prudencia.

A la mañana siguiente se recibió

en París el comunicado oficial en que

Cánovas y Primo de Rivera daban

noticia del «gran triunfo, alcanzado

sin lucha ni derramamiento de sangre». Pero aquello no era más que el

principio; entonces comenzaba realmente el trabajo. La primera medida

fue la formación, el 31 de diciembre,

del Ministerio-Regencia, presidido por

Cánovas. El 5 de enero de 1875 Alfonso XII enviaba su respuesta: -Puede interpretar mis sentimientos de

gratitud y amor a la Nación, ratificando las opiniones consignadas en

mi Manifiesto de primero de diciembre último, y afirmando mi lealtad para

cumplirlas y mis vivísimos deseos de

que el solemne acto de mi entrada

en mi querida patria sea prenda de

paz, de unión y de olvido de las pasadas discordias, y como consecuencia de todo ello, la inauguración de

la verdadera libertad, en que, aunando nuestros esfuerzos y con la protección del Cielo, podamos alcanzar

para España nuevos días de prosperidad y grandeza-.

El día 6 salió don Alfonso de París.

En la estación la despedida fue apoteósica; Isabel II lloraba. Al llegar a

Marsella fue recibido por la comisión

venida de Madrid y presidida por el

marqués de Molíns, y el 8 de enero,

a bordo de la fragata Navas de Tolosa

y el vapor Cádiz que esperaban al Rey

y a su séquito, zarparon rumbo a

España.

Amaneció el 9 de enero de 1875.

A ias siete de la mañana el vigía de

Montjuich avistó la fragata real. Tras

fondear los barcos en el puerto, Martínez Campos, ya capitán general de

Cataluña, se adelantó a recibir al Rey

que había proclamado en Sagunto.

A bordo del buque ambos se saludaron emocionados. Cuando Alfonso XII desembarcó an la Puerta de

la Paz, Barcelona le aclamó entusiastamente: era el reencuentro del Rey

con su patria. El mejor testimonio de

la brillante acogida que le dispensó

la ciudad son las palabras que el mismo don Alfonso telegrafió a París,

«Madre mía: El recibimiento que me

ha hecho Barcelona excede mis esperanzas, excedería tus deseos...». Era

el preludio de la bienvenida de España entera. Al día siguiente salió

el Rey de Barcelona y se dirigió por

mar hacia Valencia; de allí, en un

tren especial, a Aranjuez. El día 14

entró en Madrid.

Después de las luchas, fracasos y

desilusiones de los últimos años, había llegado el momento de emprender un nuevo camino que todos pudieran recorrer juntos y en paz. La

voluntad de concordia la reiteró don

Alfonso una y otra vez: «Yo he dicho

que venía a ser Rey de todos los

españoles, y ha llegado el día de

cumplir lo que he escrito*. Coincidía

el deseo del monarca y el de la gran

mayoría del país. De su realización

sólo el tiempo nos daría la respuesta;

de su autenticidad no cabe duda. El

simbolismo de aquel momento histórico nadie mejor que un poeta para

comprenderlo. En palabras de Joan Maragall, Alfonso XII. el joven Rey al

que España recibía entre aclamaciones,

«era la encarnación de la vida

nueva, de la calma después de la

tempestad —es decir, de una calma

fecunda—; era lo más bello de este

mundo... la esperanza».

M.' de los ANGELES

PÉREZ SAMPER

LA VANGUARDIA — Barcelona, 27 de diciembre de 1974. — Director: Horacio Sáenz Guerrero. — T.I.S.A., Redacción y Talleres: Pelayo, 28

LA VANGUARDIA ESPAÑOLA

VIERNES, 27 DICIEMBRE DE 1974

LA

BURGUESÍA

CATALANA

Y LA

RESTAURACIÓN

FL desarrollo interno del proceso

histórico iniciado en septiembre

de 1868 fue demostrando progresivamente al núcleo burgués catalán que

¡us específicos intereses no quedaban

adecuadamente servidos en el marco

«oncreío del sexenio revolucionario;

Ss amenazas implícitas en la actuación de los elementos extremos

del espectro político la empujarían

necesariamente a apoyar una solución institucional que se presentase

como posible plataforma de convivencia: la Restauración de la Monarquía

la persona de Alfonso XII, con

o su amplio significado de conflación entre orden y libertad, al

mismo tiempo que asumía en su

esencia las demandas fundamentales

det ciclo revolucionario liberal, venía

cubrir adecuadamente! esta neceidad. La burguesía catalana apo¿ría decididamente el establecimienio del nuevo régimen al encontrar

s é\ garantías suficientes a sus

.iterases; la estabilidad de la nueva

tiperiencia histórica habría de condonarse al progreso que pudiera

iftecer en los planos político, ecolómico y social.

plantación de la Restauración abre

para Cataluña un período interpretado tradicionalmente como de esplendor económico y que se ha dado

en denominar «la fiebre del oro»: el

progreso positivo— aunque valorado

en exceso y revisable— de la economía catalana, arrancó de la inflexión positiva en el sector agrario

de la aparición de la filoxera en Francia, aumentando el poder adquisitivo

del sector social rural con la consiguiente repercusión en el impulso de

la actividad industrial, en el desarrollo de nuevas empresas comerciales

y en el auge de las actividades financieras.

E! último cuarto del siglo XIX es

importante en la constitución de la

gran burguesía catalana: su poder

económico —cimentado primero en

«la fiebre del oro» y posteriormente

en el monopolio textil cubano— la

llevará a imponer su estilo de vida al

amplio grupo de la clase media, a

cuya cabeza se colocará como élite

de plutócratas que ha alcanzado el

lugar que ocupa r^r su esfuerzo personal, por concentración

económica

y por endo2dm¡a< y que< P°r matrimonios o concesiones de la Monarquía, ha logrado un reconocimiento

formal de su preeminencia al enno|A «FIEBRE DEL ORO»

blecerse y englobarse en el mundo

Aunque es evidente que el perso- de la aristocracia nacional. Todas las

Jnal político electo en Cataluña du- manifestaciones de la vida social de

iruite la Restauración englobaba a las poblaciones catalanas —especialindividuos de indudable altura per- mente, Barcelona—, se impregnaron

•onal, en las primeras etapas del nue- de la realidad de estas fuerzas socia[vo momento histórico la burguesía les: en Cataluña se produjo una cultura

palana —desengañada de la expe- de la «clase media», un modo esperiencia política del sexenio— se de- cífico de vivir que, auizá, tuvo en

dicó de lleno a la actividad econó- el Ensanche de Barcelona uno de sus

mica como norte fundamental de sus reflejos materiales más aparentes;

inquietudes. Cronológicamente, la im- con la Restauración se ocupó el es-

pacio situado más allá de las Rondas

y las clases acomodadas poblaron

el Ensanche, factor esencial en la fisonomía de la ciudad, que, a raíz de

las realizaciones materiales de la Exposición de 1888, completó —con la

urbanización del Parque de la Ciudadela, Salón de San Juan y Rambla de Cataluña, y con la construcción de edificios y monumentos como el Palacio de Justicia y el Monumento a Cristóbal Colón— sus rasgos característicos.

Culturalmente, con los primeros

momentos de la Restauración, se llega al cénit de la Renaixenca: el movimiento intelectual —a diferencia de

etapas anteriores— se vincula y enraiza con la realidad catalana, contribuyendo con ello en breve futuro a la toma colectiva ds conciencia

y encontrando amplio eco, resonancia y apoyo en los núcleos burgueses. En el ámbito concreto del mundo periodístico, la Restauración vio

la consolidación de la prensa política surgida en el 68 —con las salvedades propias del momento— y

creó un importante núcleo de prensa

informativa, teniendo una profunda

significación las publicaciones periódicas en lengua catalana.

Este ambiente próspero —basado

más en la abundancia de dinero que

en la creación de una auténtica riqueza— había mantenido una cierta

estabilidad y paz en las relaciones

sociales, pero tal situación había de

terminar forzosamente en el mismo

momento en que desapareciese la

tendencia que la había posibilitado.

La superación en Francia de la crisis

filoxérica y su aparición en España

cortó el momento positivo de la economía y sensibilizó intensamente a la

1. Tienda de «MITJANS Y CÍA.», en la barcelonesa calle de Fernando. — 2. «El Liceo». (Oleo de Ramón

Casas. Círculo del Liceo. Barcelona.) - Foto: GRAFISTUDIO. — 3. Fábrica Batlló, actual recinto de la

Escuela Industrial de Barcelona

opinión catalana en torno a las medidas librecambistas y fiscales del

ministro Camacho —1882—, proyectadas en un momento en que el <sgrifo de oro» empezaba a dejar de

manar: la situación económica incidiría claramente en los planos de lo

social y lo político,

LA CUESTIÓN SOCIAL

El mundo obrero catalán había experimentado un aumento numérico

con la inmigración imbricada en el

proceso de «la fiebre del oro», cuyo

término había de abrir una nueva

etapa en los enfrentamientos sociales. Ante los problemas del sector

necesitado, el resto de la sociedad

manifestó una absoluta incomprensión, y una institución como la Iglesia esgrimió una actitud altamente

parcial al desatender las necesidades

del mundo obrero y dedicarse casi

exclusivamente a la conquista de las

clases dirigentes mediante los establecimientos de enseñanza regentados

por órdenes religiosas; el corolario

sería el alejamiento del mundo obrero de la práctica religiosa mientras

que las clases altas y medias volvían

al contacto con la Iglesia, a la que

veían como un importante freno de

la reivindicación social.

La incidencia de la crisis económica en el ámbito social sensibilizó la

conciencia del mundo obrero catalán

y dio paso —tras la incomprensión de

los sectores sociales conservadores a

las reivindicaciones articuladas a partir de 1890 en torno al significado de

las conmemoraciones del 1 de mayo—, al auge del anarquismo, que se

manifestó espectacularmente en su

vertiente terrorista —favorecido por

el «entourage» propicio de los condicionamientos de Barcelona (pequeña industria, barrios obreros, puer!o...)— atentando contra el Ejército,

la burguesía y la Iglesia.

PROTECCIONISMO

V CATALANISMO

La crisis de 1883-1886 motivó la

reacción defensiva cíe la burguesía

catalana: la protesta contra las medidas económicas de Camacho—1882—

fue el inicio de una decidida acción

en defensa de los intereses económicos catalanes: la Exposición de 3 888

puede ser interpretada como una

muestra del potencial vital que estaba amenazado y la creación en 1889

de! Fomento del Trabajo Nacional,

como fusión de entidades ya existentes, entrañó la unificación de todos

los esfuerzos en favor del proteccionismo. La ley de 1891 significaría

su triunfo al obtener !a industria

U \til catalana el monopolio en Cuba.

Por otro lado, la crisis económica

\ i a señalar el inicio de una nueva

etapa política muy marcada por el

despertar colectivo catalán, en cuyos

orígenes ha de ser tenida en cuenta

forzosamente la realidad proteccionista: ello no implica automáticamente que el catalanismo sea el resultado de una mera reacción económica o un exclusivo fenómeno burgués —aislando a este grupo social

del resto de la sociedad catalana—,

pero no puede olvidarse! la fuerza

vital de las clases medias catalanas

que por derecho propio se colocaban

en el centro del impulso de la mentalidad colectiva y que no dudarían

en esgrimir el fenómeno catalanista

como un arma política ante la actuación estatal, en un intento de darle

una orientación más acorde con sus

intereses.

En el último cuarto del siglo XIX,

la toma de conciencia colectiva catalana es evidente y la manifestación

del movimiento regional ista se da de

manera completa en el ámbito cultural, en el social y en el político: hay

un renacimiento cultural que cuenta

con el apoyo de Jos sectores acomodados y medios de la sociedad catalana y que tendrá un desenlace político de cara al siglo XX con el catalanismo a partir de la polarización

de toda la problemática en torno al

inicial impulso proteccionista. El Memorial de Greuges (1885) constituyó

una expresión razonada y metódica

de los puntos de vista de los sectores

catalanes no obreros; posteriormente, las Bases de Manresa (1892) serían la primera formulación de un

programa autónomo que tendría

más importancia por su futura proyección ideológica hacia el siglo XX

que por su inmediata repercusión en

la España finisecular.

La problemática social tendía a

facilitar un entendimiento entre Castilla y Cataluña —los dos sectores

básicos de la historia española—: la

hostilidad frente al enemigo común

—las reivindicaciones de los obreros

y de los campesinos sin tierras— superaba los elementos disgregadores

inherentes a las plataformas de que

partían y en que se movían Castilla

y Cataluña. Pero el desastre de 1898

—sin que hiciera desaparecer la inquietud de los grupos sociales conservadores ante el peligro revolucionario— marcaría el inicio de una nueva

etapa histórica en la que el catalanismo iba a tomar fuerza política,

constituyéndose en uno de los más

fuertes obstáculos para la articulación práctica del régimen iniciado en

1875. De cara al siglo XX, Cataluña

—que reacciona positivamente a partir del revisionismo total provocado

por el 98— partirá en situación ventajosa, respecto a Castilla por su plataforma generacional —nueva y joven— y presentará unos objetivos

muy diferentes de los que se había

marcado en 1875.

JUAN JACOB CALVO

VIERNES, 27 DICIEMBRE DE 1974

LA VANGUARDIA ESPAÑOLA

RESTAURACIÓN

Y SOCIALISMO

es un hecho incuestionabl?

H'fOY

el que la aparición y organiza-

ción paulatina del cuarto estado

fueron una seria amenaza para los

postulados en que se cimentaba la

«revolución burguesa»; en último

•;£rmlno, obligarían a ésta a un revisionismo sistemático de sus propios supuestos.

El atraso económico y cultural de

España, respecto a otros países europeos, se reflejó en el tardío nacimiento del proletariado y su lenta

toma de concisncia como clase diferenciada. Asi, prácticamente, no

podemos hablar de organización

obrera hasta que, amparada por

las libertades democráticas de la

revolución de 1868, la Internacional hace acto de presencia en el

país. Las dos vertientes en que se

canalizó el movimiento obrero después del cisma de la Internacional,

la bakuninista y la marxista, estuvieron marcadas, ya desde su nacimiento, por una serie de estigmas

que les obligarían a rechazar las

oportunidades de cooperación que,

encaminadas lógicamente hacía el

control del cuarto estado, les iba

a brindar el régimen restauracionista. El movimiento ácrata estaba

ya, por principios doctrinales, fuera de todo posible juego: pero, ¿y

la corriente socialista?

El socialismo marxista aparece

sn España ya a finales de 1872,

ipoyado por antiguos internaciolalistas; pero el escaso número de

sus partidarios, la abierta oposición del grueso dsl movimiento

obrero organizado y las repetidas

persecuciones gubernamentales a

los seguidores de la Internacional

redujeron a este primitivo grupo

socialista, integrado por unos doscientos militantes, a la más estricta clandestinidad, e incluso movieron a la mayoría ds sus miembros a abandonar la causa.

Es entonces cuando el joven Paulino Iglesias se convertiría en guardián de la doctrina marxista, refugiado en la Asociación del Arte de

Imprimir: organismo dsl qus, en

1879, saldría configurado el Partido

Socialista Obrero Español, bautizado entonces como «Partido Democrático Socialista Obrero*.

Frente al considerable número

de partidarios de la corriente anarquista, los efectivos socialistas fueron insignificantes desde su comienzo; no en vano, como gráficamente se ha señalado, cabían en si

momento de la fundación del partido en una pequeña taberna da

la madrileña

calle de Tstuán.

Se ;ha intentado, con mayor o

menor éxito, Ir rastreando los efectivos numéricos del partido y de su

sindical desds su fundación hasta

1932 —en que logran superar el millón de afiliados—, y demostrar asi

su paulatino crecimiento y su imposición dentro de la política del

país. Se ha señalado la importancia de la aparición, ya en 1886,

de su órgano propagandístico «El

Socialista», el periódico obrero dp

más duración en España; se ha in-

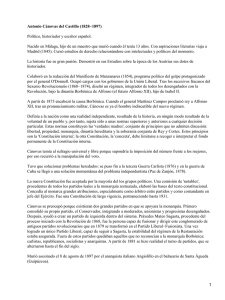

1. — «La carga» {óleo de Ramón Casas. Museo Municipal. Olot). Foto: Archivo Mas.

2. — «Gentes del p u e b l o »

(fragmento dé un óleo

de Gonzalo Casas. Palacio de Pedral bes. Barcelona). Foto: Buesa.

3. — «Muelles del puerto de

Barcelona»

{acuarela

de Lola Anglada. Palacio de la Diputación

Provincial. Barcelona).

Foto: Creix.

slstído en la trascendencia de la reorganización del partido y de la

fundación ds su sindical en 1883,

pero todo ello sólo es válido para

comprender su dinámica interna,

no es útil para comprender su importancia real.

Creo que los 15.264 afiliados a la

U. G. T. en septiembre de 1899 son

una cifra lo suficientementa indicativa para demostrar que el progreso socialista en la España restaurada era excesivamente lento, y

:jus su innegable lucha para cubrir

las etapas necesarias a la implantación ds su programa revolucionarlo se estaba demorando demasiado.

Quizás esto, y no la enemiga del

régimen, que sin duda intentaba

ensanchar los cauces democráticos,

es lo qus nos explica ese lento peregrinar socialista a lo largo de las

sucesivas elecciones generales en

las que sin desmayar, por supuesto,

participará hasta conseguir un escaño en el Parlamento: y e3to no

lo conseguiría hasta 1910...

Sagasta, máximo representante

entonces de la «apertura», podía,

sin temor alguno, poner en práctica algunos puntos de su programa

democrático-burgués. Podía permitir en 1831 la constitución pública

de un partido que sólo tenía representantes en Madrid, Barcelona y

Guadalajara; e Incluso podía llegar a implantar el sufragio universal sin temor a tener que falsear

en demasía el sufragio. Quizá conocía mucho más a fondo que su

rival de «turno», Antonio Cánovas, la realidad del país: un país

cansado y decepcionado por la triste experiencia de 1863 a 1874, en el

que, al menos de momento, no podía triunfar el único partido obrero.

La importancia, pues, de la aparición ds un partido ds clase en

España —el segundo en el mundo

después del alemán— no radica en

su volumen orgánico, sino en su

significado global dentro de la dinámica de la historia: aparición

de una fuerza organizada, con plena conciencia de clase y dispuesta

a aniquilar el montaje de la ya

tradicional sociedad burguesa.

Su más genuino representante y

quizá también el máximo responsable de la orientación del P.S.O.E.

fue Pablo Iglesias Posse. No vamos

a tratar de su honradez personal,

ni de su gran capacidad organizadora, ni de su ascética vida de lu•chador incansable, ni de su tesón

y entrega personal a la causa que

defendía: cualidades todas ellas

sumamente positivas para el desarrollo dsl Partido, pero lastradas

oor una evidente contrapartida: su

proverbial inflexibilidad.

Esta inflexibilidad de Pablo Iglesias, que impregnó a todo el Partido, y en la que fueron decisivos la

influencia guesdlsta y —probablemente con más fuerza aún— sus

condicionamientos personales, se

mantuvo incluso entrado el siglo XX, trente a la apertura que

supuso el gobierno canalejlsta. La

actitud puede resultar comprensible si consideramos que el grupo,'

amenazado en su insignificancia

por su «derecha» (lus republicanos)

y por su «Izquierda» (los anarquistas) quiso mantener intactos sus

primitivos principios aun a costa

de retrasar notablemente su representación efectiva dentro de la política del país.

Cambia ds táctica dentro, tendencia a superar su aislamiento

para poder acelerar su proceso de

dominio del podsr, los hubo dentro

del P. fe. O. E.; pero se trata de un

«simple oportunismo» que se iría

repitiendo desde la tímida alianza

con los .federalistas pimargallianos

en 1899. continuaría en la conjunción republicano-socialista y culminaría en su actución durante la

dictadura de Primo de Rivera. Hablo —insisto— de «oportunismo»;

no de «colaboracionismo». Iglesias

mismo lo aclaró en multitud de

ocasiones.

En todo caso, a finales del siglo XIX, el socialismo no era enemigo temible. Sí poco a poco su desarrollo íue cambiando las cosas, es

Imposible negar que en buena parte ello se debió al «clima» de libertad —en prensa, en reunión, en

expresión— montado por la Restauración «desde» su ángulo democrático abierto por Sagasta. Y esa

verdad no pusde desvirtuarse afirmando que el régimen se podía

permitir el lujo de hacer ciertas

concesiones a una fuerza de tan

escasa entidad. Porque no se trataba sólo de «permitirle» su entrada

en los municipios o autorizar sus

tradicionales manifestaciones de

primero de mayo —«una muestra

más de folklore callejero», según

la expresión de algún periódico de

la época.

De hecho, la Restauración facilitaba los planteamientos de una

nueva era revolucionaria que nunca —y este fue su fracaso— lograría asimilar. Al traspasar el umbral

del nuevo siglo, esa tajante diferenciación entre unos y otros —los

partidas en que se sellaba la síntesis de la revolución liberal burguesa, y el partido que simbolizaba una

nueva era revolucionaria— apuntaba ya a la crisis de la restauración canovista.

MAREA TERESA

MARTÍNEZ DE SAS

LA VANGUARDIA ESPAÑOLA

SAGASTA

PUANDO la literatura picaresca

quiere hacer la caricatura del sido XIX español desentierra siempre

elfantasmadedon Práxedes MATEO

SAGASTA, personificando en él todos los vicios de una época y los

rasgos típicos de la granujería política. Sin más. Y esta imagen ha tenido tal fuerza que ha traspasado los

ambientes cultos para modelarse en

tópico popular. El tupé sagastino,

como signo de desenfado; los catarros oportunos como habilidad para

capear tormentas parlamentarias; los

(derechos individuales inalienables...

e inaguantables», se repiten siempre

como definidores de nuestro hombre. Todo esto es verdad y su larga

vida de ochenta años (1825-1905)

llena de episodios contradictorios,

trepidante de acción, cruzada de

aventuras íntimas y públicas, presente casi siempre en la primera fila del

espectáculo nacional, da pie para

«le apresurado esbozo biográfico de

tono peyorativo. No se trata, por

supuesto, de hacer una rectificación

de la misma, una historia «salvífíca»

y al revés; ni se podría tal vez, ni

debe ser este el esfuerzo del estudioso. Intentemos, sencillamente, proyector su contorno político en el marco

de su tiempo y, sobre todo, encajar

y entender su papel en la Restauración como ¿contrafigura? necesaria

de Cánovas.

Las frases de su vida pueden ordenarse en una primera desde su

nacimiento el 21 de julio de 1825,

en Torrecilla de Cameros (Logroño),

de estudios —ingeniero de Caminos—,

destinos profesionales en provincias

-Valladolid, Zamora.— y preparación sentimental para la política en

los ambientes progresistas de las reu.niones y las redacciones de los periódicos hasta 1854, tras la Vicalvarada,

que le lleva a formar parte de la

EL POLÍTICO DE LAS

HORAS DIFÍCILES

«nueva generación» que adviene a la

vida parlamentaria en las Cortes

Constituyentes convocadas por los

hombres del Bienio. Ya se hace notar

en los debates de aquellos años y

muy especialmente en las jornadas

de julio de 1856 en el enfreníamiento

del progresismo con los soldados de

O'Donnell con su gesto de serena

resistencia en el salón da sesiones

cuando «entró por una ventana una

bala de cañón y cayó cerca de Sagasta, en la tercera fila de escaños,

tras el banco azul donde él reposaría

tranquilamente en los años venideros» (Kiernan). Luego, la primera y

breve emigración para reaparecer en

las Cortes de 1858 formando parte

de la escasa y célebre minoría progresista de los Olózaga, Madoz, Figueroia, Calvo Asensio, Aguirre y él

mismo que combatieron duramente

la política de la Unión Liberal.

Viene después el período más tronante de su existencia, entre 1863 y

1868, cuando el progresismo desesperado se arroja a «remover los obstáculos tradicionales», el climax revolucionario en plena lucha callejera,

participando activamente en los sucesos sangrientos de 22 de junio de

1866 en el Cuartel de San Gil, preámbulo de la revolución, actuación que

le vale una condena de muerte de la

que escapa por un nuevo exilio para

convertirse desde entonces en un elemento destacado en el fre/ite de la

oposición que derrocará a Isabel II

en septiembre de 1868. Sus andanzas

y contactos con los distintos grupos

que dirige Prim merecen una atención especial.

Esta fecha de 1868 marca el comienzo de un nuevo Sagasta, el que

salta de las barricadas al sillón ministerial, al hombre de gobierno; y

¡qué sillón le_ tocará ocupar en esta

hora revisionista de España!: el de

la Gobernación, desde donde, de la

mano del conde de Reus, compromete su futuro procurando encauzar las

aguas agitadas hacia una Monarquía

nueva. Al llegar aquí se impone una

primera reflexión sobre una constante en la vida política de don Práxedes, en la que no parece haberse

reparado lo suficiente y que quizás

explique en cierta manera sus rectificaciones, su maleabilidad, su acomodación posterior a formas más

atemperadas: le tocó gobernar siempre en las coyunturas más difíciles,

en los momentos de fractura; es, en

este sentido, un político de las situaciones conflictívas, un hombre de

«tristes destinos». Entra valientemente al toro que acaba de salir y por

ello muchas veces acabará volteado.

Comienza este destino en ese septiembre de 1868, en el primer Gobierno de una revolución que tiene