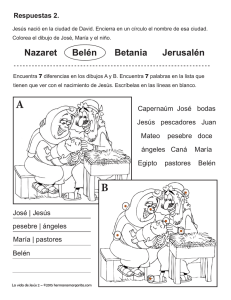

LA NAVIDAD BARROCO ESPAÑOL

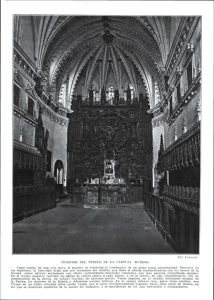

Anuncio