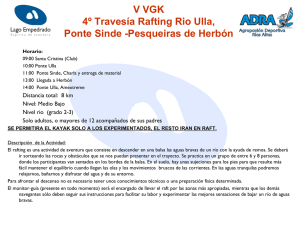

orillas del Ulla

Anuncio