RISCE Revista Internacional de Sistemas Computacionales y

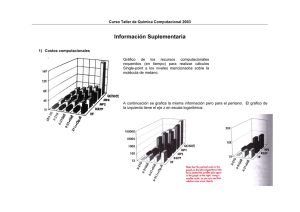

Anuncio