Descarga completa - Fundación Alternativas

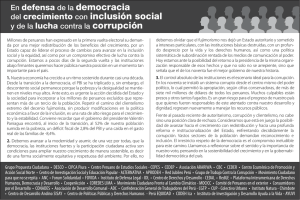

Anuncio