El Monarca Parlamentario y la elección de jefe de Gobierno en

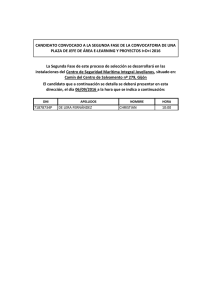

Anuncio

Derecho & Perspectiva “La vida es un derecho y el Derecho una vida” EL MONARCA PARLAMENTARIO Y LA ELECCIÓN DE JEFE DE GOBIERNO EN ESPAÑA1 Eduard Ariza Ugalde.2 RESUMEN.- Los constitucionalistas y los juristas en general siempre recordaremos el 2015 como el año en que por vez primera se disolvieron anticipadamente las Cortes de conformidad con el art. 99.5 CE, ante la imposibilidad del Congreso de elegir un Presidente del Gobierno. Si bien la mayor parte del análisis politológico se ha centrado en los partidos políticos, para nosotros los juristas no ha pasado desapercibido el papel del Rey como árbitro constitucional. Este artículo analiza el papel que dentro del marco del art. 99 la Constitución otorga a Su Majestad en la designación del candidato a presidir el gobierno, comparándolo con el que juegan otros monarcas constitucionales en sus países. Así mismo realiza algunas valoraciones de lege ferenda acerca de la cuestión. PALABRAS CLAVE.Jefe de Estado – Jefe de Gobierno – Primer Ministro – Presidente del Gobierno Parlamento – Congreso – Senado Monarquía Constitucional – Monarquía Parlamentaria – Monarquía Liberal – Monarquía Absoluta – Rey – Constitución. 0. Introducción: Valoración apologética del art. 99 CE Cuando hace unos meses, el 21 de febrero, mi amigo Manuel David Martín Rodríguez, a quien me unen el afecto, la gratitud y la admiración, publicó en la 8ª Ed. del Colaboración de “Derecho & Perspectiva” para “Nuevo Derecho: Creare Scientia in Ius”. Publicada también en Derecho & Perspectiva y disponible en el siguiente enlace: http://www.derechoyperspectiva.es/2016/07/25/el-monarca-parlamentario-y-la-elecci% C3%B3n-de-jefede-gobierno-en-espa%C3%B1a/ 1 Estudiante de Derecho de la Universidad de Barcelona y Secretario General de ELSA Spain. Colaborador en Derecho & Perspectiva. 2 Periódico de ELSA Valladolid la primera versión de este artículo, Su Majestad todavía no había firmado el decreto de disolución de unas Cortes incapaces de investir a un Presidente. En aquellos días de incertidumbre, guiada por un palpito más o menos deductivo, mi opinión se adhería a la convicción de que vendrían unas elecciones anticipadas. Claro que como buen miope fui un visionario un poco ciego, ya que si bien vi confirmado mi temor de que una coyuntura económica más favorable permitiera a los partidos políticos abandonarse a la irresponsabilidad del sectarismo, di por sentado que una vez celebrados los nuevos comicios, si se repetía un escenario sin mayorías claras, la gran coalición no tardaría en materializarse. Ahora, mientras doy los últimos retoques a esta nueva versión del texto, se bosqueja la fecha de unas nuevas elecciones en noviembre. Respecto a su versión de febrero este artículo no incluye cambios sustanciales. Tampoco se han producido en nuestro país o el extranjero alteraciones constitucionales que los justificaran. Quizás se ha añadido algún ejemplo o se ha ahondado un poco más en este o aquel concepto, pero el grueso de la descripción de la intervención del Rey español en la elección del candidato a presidir el gobierno y la comparativa con otros países -así como los criterios en la selección de estos- se mantienen. Las grandes diferencias son este apartado inicial que persigue hacer una sucinta valoración en términos de lege lata del art. 99 de nuestra Constitución, tan injustamente denostado y una suerte de apéndice en que se realiza una toma de postura más concreta sobre elementos constitucionales plausibles de incorporación al nuestro ordenamiento constitucional. Ambos añadidos persiguen un fin conexo: clarificar nuestra situación constitucional actual y las posibilidades de mejora que ofrece. En nuestro entorno europeo, la composición parlamentaria ha obligado a partidos aparentemente antagónicos a integrarse en un gabinete gubernamental, sea según el modelo de la gran coalición alemana o austríaca dual, o inclusive fórmulas más plurales, como Holanda o Bélgica. En otros países como Suecia, se ha optado por la fórmula de un compromiso con el principal partido de la oposición que permite la gobernabilidad del país, garantizando el éxito parlamentario de las propuestas clave del gobierno, como entre otros los presupuestos. 2 En el extremo opuesto, en 2012, los helenos fueron en 2012 dos veces seguidas a las elecciones ante la incapacidad de Syriza y Nueva Democracia de pactar un gabinete. Ironías del destino, cuando la primera alcanzó el poder el año pasado, imitó las políticas de la segunda. A diferencia de Grecia en nuestro país los segundos comicios no han traído un escenario diferente, ni las actitudes de los partidos políticos se han modificado. El riesgo de unos terceros comicios y su impopularidad ha incrementado el nivel de hostilidad, no sólo hacia los adversarios, sino hacia el propio marco legal, concretamente el art. 99 de nuestra constitución, ha devenido el blanco de numerosas críticas, a menudo mal ponderadas e irreflexivas. Estas podrían agruparse en tres bloques: a) El rechazo directo a institución de la Corona y por tanto a cualquier papel que la misma juegue en el Estado. b) El Rey es incapaz de ejercer el papel de poder moderador sin comprometer su neutralidad política, lo que, a diferencia de un Presidente de la República, no puede permitirse. Su figura por tanto resulta inadecuada para intervenir en la formación del Gobierno en un escenario parlamentario complejo. c) El magno articulado de 1978 no contempla el escenario de que nadie quiera presentarse al debate de investidura. d) El plazo de dos meses que se impone es demasiado dilatado. De los dos primeros bloques hablaremos más adelante, a fin de poder adoptar una postura fundamentada en los hechos que examinaremos. En todo caso, podemos anticipar que en una de las tareas más complejas del legislador constituyente fue determinar el rol del monarca constitucional, armonizando las sensibilidades de monárquicos y conservadores favorables a un rol más activo, frente a las posiciones republicanas, como las del PCE de Santiago Carrillo que, aunque aceptaron la forma monárquica del Estado, aspiraban a reducir su papel a la mínima expresión. Un punto especialmente polémico era la relación del Rey con su gobierno. No olvidemos que en la lógica constitucional de la España franquista, Juan Carlos I podía designar –y cesar- con total libertad a un Presidente, de entre los nombres otorgados por el Consejo de la Corona, uno de tantos órganos sidoniales por medio de los cuales el 3 corporativismo franquista, trataba de transmitir la ilusoria presencia de una división de poderes. Decimos ilusoria porque la designación de los miembros de este Consejo correspondía al propio monarca como Jefe de Estado. Por razones obvias, semejante sistema no era admisible en una democracia parlamentaria, donde la constitución del gobierno debía sujetarse en todo caso a la confianza del Congreso. La fórmula de proponer el candidato a la Cámara pero sólo nombrarlo tras obtener su confianza, que se terminó imponiendo, obedece a, por un lado, significar el papel de la Corona en un momento clave de la legislatura pero de un modo limitado; a la vez, apartándose de otros modelos parlamentarios republicanos o de la Constitución de 1876, el Rey sólo propone al candidato, nombrándolo Presidente sólo si logra la confianza en la investidura, en lugar de nombrar directamente a un Presidente que luego hubiese de obtener la confianza parlamentaria, pues en caso de no obtenerla la Corona podría sufrir graves perjuicios. En definitiva, el art. 99 es mucho más salomónico de lo que pueda parecer prima facie. Sin perjuicio de que como cualquier precepto normativo pueda ser objeto de mejora, en modo alguno debe ser tachado de poco precavido frente a escenarios adversos. Respecto a las críticas de las que vamos a ocuparnos ahora, es cierto que el plazo de dos meses para llamar a nuevas elecciones empieza a correr únicamente celebrada la primera votación de investidura (art. 99.5 CE). Esto abre la puerta a un teórico escenario donde en caso de que ningún líder político aceptara el encargo del Rey, España podría tardar cuatro años ex art. 68.4 y 69.6 CE en convocar nuevas elecciones. Periodo durante el cual mantendría a un gobierno en funciones que no podría presentar proyectos de ley ni proyectos de ley de presupuestos a las Cámaras, con el consiguiente impacto social y especialmente económico en un país donde aproximadamente el gasto público absorbe casi el 40% del PIB y uno de cada cinco empleos se da en el sector público (BUSTOS, 2011:29). Bien, aunque posible, este escenario no pasa de la hipótesis especulativa. Tras la declinación del presidente en funciones Mariano Rajoy de aceptar el encargo de formar gobierno, el Rey consultó al Consejo de Estado y al Tribunal Constitucional, vía Consejo de la Corona, para saber si podría considerarse como "un debate de investidura fallido" si 4 tras unas segundas consultas nadie aceptara ser candidato a un debate de investidura. La respuesta que recibió de estos órganos y otros expertos constitucionalistas fue tajante: no cabía tal interpretación. La candidatura de Pedro Sánchez permitió sortear esta situación sin ser necesaria más exploración de vías alternativas. Con todo podemos concluir que este escollo habría sido un problema menor. Si tras unas segundas consultas el monarca hubiera advertido que nadie estaba dispuesto a someterse a un debate de investidura, hay que recordar que precisamente la ductilidad del art. 99.1 CE le hubiera permitido proponer a un candidato ajeno al mundo político y sin acta de diputado. Por su parte, el apartado segundo del mismo artículo obligaría al Congreso a celebrar el debate de investidura del candidato propuesto. Ciertamente, en ese escenario la Corona tendría que haber mostrado sumo cuidado para no comprometer su neutralidad, con todo, podemos afirmar la existencia de una amalgama de nombres a saber, consejeros de Estado, magistrados de reputado prestigio jubilados y cargos similares, que podrían haber sido propuestos sin significar políticamente al Rey. El candidato hubiese podido incluso encarar el debate de investidura en unos términos heterodoxos no exponiendo un programa de gobierno sensu stricto, sino la propia naturaleza de su candidatura como una fórmula de desbloqueo que despejara el camino hacia las nuevas elecciones. Rechazado en una primera votación, el candidato ni tan siquiera se hubiese obligado a someterse a una segunda, pues la cuenta atrás de dos meses ya se habría puesto en marcha. ¿De lege ferenda resultaría mejor poner en marcha este plazo no desde la primera votación de investidura, sino desde la constitución de las cámaras? ¿O bien un plazo más breve? Si se hubiera optado por la primera, este país habría celebrado elecciones anticipadas en 1996, cuando los partidos políticos solicitaron a S M Juan Carlos I que pospusiera la apertura de consultas hasta que el ganador de las ajustadas elecciones ultimara su pacto de gobierno, propuesta que por cierto fue aceptada y apoyada por todos los agentes políticos del país, admitiéndose sin polémicas en la normalidad constitucional. Tampoco olvidemos que dar un plazo a los partidos políticos para llegar a un acuerdo, pretende actuar como un factor de presión que evite una dilatación excesiva de las negociaciones, una vez el Rey iniciara sus consultas, en los plazos marcados por la Ley tras 5 constituirse las cámaras. En términos cronológicos o más bien cronométricos, dos meses es un plazo razonable, ni muy dilatado ni muy breve. Precisamente respecto a la cuestión de las consultas, en la undécima legislatura la conducta regia, aceptada por los partidos políticos, ha concretado el significado de "se tramitarán sucesivas propuestas" (art. 99.4) de candidatos a presidir el gobierno, en caso de que el candidato propuesto no obtuviera la confianza del Congreso. Durante algún tiempo se especuló que en caso de que el candidato designado no sacara su investidura adelante ni siquiera en la segunda votación, el Rey debería abrir inmediatamente una nueva ronda de consultas, proponiendo una nueva candidatura -sin perjuicio de que recayera en el mismo nombre-, y así sucesivamente hasta agotarse el plazo de dos meses. En esta legislatura Felipe VI celebró tres consultas, las primeras que concluyeron con la declinación de Mariano Rajoy, las segundas celebradas casi con inmediatez y unas últimas que sirvieron para constatar la imposibilidad de encontrar un candidato que pudiera lograr la confianza la cámara, mediando un paréntesis considerable entre estas y aquellas. La opción es la más racional. El deber constitucional de Rey, si nadie puede formar gobierno, pasa por poner en marcha el cronómetro de los dos meses. Una vez logrado este objetivo, salvo que la negociación política desbloqueara la situación, carecía de sentido celebrar sucesivas consultas, no sólo por la esterilidad de celebrar investiduras fallidas, sino porque el monarca se habría visto obligado a insistir en este o aquel candidato, lo que podría haber dado labia a rumores de que favorecía o quemaba a alguien en detrimento de otro, arriesgando su posición institucional a causa de una lectura demasiado literal de la constitución. Recapitulando, se puede concluir, que el plazo de dos meses y tomar el primer debate de investidura como momento para ponerlo en marcha no constituyen en absoluto una fórmula desprovista de sentido. No obstante, si en algún momento se abordara una reforma constitucional, no habría que excluir algunas mejoras. De lege ferenda estas se moverían entorno a dos cuestiones: la posibilidad de que en caso de constatarse una irrevocable situación de bloqueo para elegir presidente, el Congreso acelerara su disolución, mediante una petición votada a la Corona, y la necesidad de disolver también la cámara alta. 6 Sobre la primera opción, es cierto que hasta la fecha la teoría constitucional del parlamentarismo rechaza la posibilidad de que el Parlamento se disuelva así mismo, reservando esa prerrogativa -sea efectivamente o a petición del jefe de gobierno- al Jefe del Estado. Ciertamente admitir de manera generalizada la posibilidad de que la cámara se disolviera así misma, podría convertirse en una fórmula añadida de los diputados para bloquear la acción del gobierno. Ahora bien, si dicha fórmula se restringe al escenario de la imposibilidad de formar gobierno, nada hay de peligroso en ella. En cuanto al Senado, una lectura sistémica de nuestra constitución nos invita a reconsiderar su disolución anticipada por la vía del art. 99.5 CE. Pues el art. 115.1 CE establece que el Presidente del Gobierno puede solicitar del Rey la disolución de únicamente una de las dos cámaras. Si a esto añadimos que la participación de la cámara alta en la formación de gobierno es nula, parce innecesaria la imposición al Rey de disolver las Cortes Generales que prescribe el art. 99.5 CE in fine, siendo más lógico disolver únicamente el Congreso. 1. España: Designación del Candidato a Presidente del Gobierno El resultado de las elecciones generales de noviembre acercó al gran público el sistema de elección del Presidente del Gobierno. Hasta la fecha, la atención social se concentraba en el debate de investidura, por lo demás, mero trámite del candidato de quien ya se sabía que contaba con suficiente confianza de la cámara. Tengamos en cuenta que hasta este año, sólo Leopoldo Calvo Sotelo (1981) y José Luis Rodríguez Zapatero (2008) han necesitado una segunda votación, donde basta la mayoría simple (ex art. 99.3 in fine) -y aquel, de hecho, terminó obteniendo la confianza de la cámara por mayoría absoluta en una tercera votación, al interrumpir el golpe de Estado del 23 F la segunda-, siendo elegido el Presidente, en el resto de legislaturas, en la primera votación por mayoría absoluta. Pero con el Congreso del 20D, el más fragmentado desde la Transición, no fue ya difícil encontrar un candidato que pasara el debate, sino encontrar un candidato, lo que, por primera vez desde 1978, ha obligado al titular de la Corona, S M Felipe VI, a desplegar sus facultades constitucionales más allá del hasta ahora papel ceremonial realizado por su padre. Este apunte tiene por objeto una comparativa sintética entre las diversas formas de intervención de un monarca constitucional en la elección de su jefe de Gobierno dentro de 7 un modelo parlamentario de Estado. Por tanto, excluye de su análisis a las monarquías absolutas, como Arabia Saudí, Omán, Brunei, Suazilandia, o dictaduras dinásticas como la República Popular de Corea. Si bien se apuntará brevemente a monarquías constitucionales de diversos países, nos moveremos entre monarquías de corte occidental u occidentalizadas. Tal vez de una forma un tanto arbitraria, se hablará de Japón, aunque se dejarán fuera Bután, Malasia, Camboya y Tailandia. Estas últimas monarquías, democráticas y parlamentarias todas ellas, requerirían de una contextualización histórica y social que obligaría a extenderse demasiado. Tampoco, aunque sería de gran interés, se abordará el encaje institucional dado por la República Sudafricana a las monarquías internas en su territorio ni países con situaciones similares como Uganda o Indonesia. Dada su excepcionalidad, la Ciudad del Vaticano queda así mismo excluida. Pese a tener una constitución desde 1929 que, junto a la Ley Fundamental sancionada en el año 2000 por S S San Juan Pablo II, establece una suerte de poder legislativo (Comisión Pontificia), ejecutivo (Secretaría de Estado) y judicial (Tribunal Vaticano) autónomos del Santo Padre, esta autonomía sólo funcional no permite apreciar una verdadera separación de poderes, ni que los poderes del Estado no emanen únicamente de la persona papal. En otras palabras, aunque electiva, la monarquía vaticana no deja de ser absoluta. En aras de concretar la terminología, cabe añadir que muchos autores mantienen (AGUILERA, Martínez, 2002:146) una nítida diferencia entre monarquía constitucional, como aquella en que el monarca es previo a la constitución, p.j. Dinamarca, frente a la parlamentaria, en que el Rey es elegido por el Parlamento, p.j. Bélgica. Aquí nos apartamos de este uso léxico, no sólo porque en muchos casos la diferencia se hace difícil de mantener, sino porque entendemos que la monarquía parlamentaria es un modelo de la monarquía constitucional, pero no el exclusivo, como tendremos ocasión de comentar brevemente. Tan complejos como heterogéneos, los diversos procesos históricos recorridos en cada país por las Casas Reales todavía reinantes hasta vaciarse de funciones gubernamentales, deviniendo órganos simbólicos integrados constitucionalmente, resultan casi imposible de universalizar por medio de criterios sistémicos. Por regla general, a diferencia de sus homónimas destronadas, las monarquías que perviven se han caracterizado por adaptarse a los cambios constitucionales que las han ido privando progresivamente de poder efectivo, con escasa o nula resistencia. Esto puede haberse 8 logrado tanto por vía consuetudinaria, especialmente a través de la desuetudo, como en Bélgica, Noruega o Reino Unido, o bien, por medio de reformas constitucionales escritas, como en Dinamarca o Japón. A menudo, debemos señalar la presencia de un decisivo factor azar para explicar las caídas de monarquías como la alemana, la griega o la rumana cuyas trayectorias no muestran diferencias significativas con algunas Coronas hoy reinantes. En otros casos como, Bulgaria, Rusia, Imperio Austrohúngaro o Italia, la caída de la monarquía se explica fácilmente por su objetiva incapacidad para aceptar cambios democráticos en el país o comprometer su apoyo hacia regímenes autoritarios como el fascismo. El origen de las monarquías dista mucho de ser homogéneo. Frente a monarquías de ininterrumpida duración, como Suecia, Dinamarca, Japón o Mónaco, o bien, que ha padecido brevísimas interrupciones, como la británica durante la Commontwealth of England (1649-1653) forma de gobierno que encumbró a Richard Cromwell como Lord Protector, encontramos las jovencísimas monarquías belga y noruega. Por supuesto, la reciente independencia de ambos países -Bélgica, 1830, Noruega 1905- habría impedido una duración mayor. Pero lo significativo es que varias naciones surgidas en la época contemporánea han adoptado esta forma de gobierno, a menudo con extraordinario arraigo popular. La longevidad, en consecuencia, no constituye un requisito para su existencia. Sí suele serlo la continuidad. Rara vez una monarquía ha sobrevivido a una prolongada interrupción. Tal vez por eso la restauración monárquica española de 1975, tras medio siglo sin Rey, representa un suceso excepcional. Quizás sólo en Rumanía el ánimo monárquico se mantiene de un modo considerable, desde que los comunistas forzaran el exilio de Miguel I en 1947. Una hipotética restauración de los Hohenzollern rumanos nada tiene de inverosímil. Sin ir más lejos, el candidato socialdemócrata a las últimas elecciones presidenciales del país en 2014, el Primer Ministro, Ponta, se comprometió a convocar un referéndum si ganaba para que el pueblo decidiera al fin sobre esta cuestión. La iniciativa no prosperó, pues fue derrotado por su oponente, Iohannis. Pese a tomar distancia de la posición mayoritaria de la doctrina, no podemos afirmar que la democratividad de la monarquía se sitúe en los institutos del refrendo y la irresponsabilidad (ARAGÓN, 2013:788-789), pues estos no son exclusivos a reyes, sino característicos de la jefatura de Estado parlamentaria, monárquica y republicana. Durante el S. XIX, las monarquías liberales conservaron las competencias del poder ejecutivo, pero los 9 ciudadanos votaban un parlamento que los limitaba junto a sus ministros e incluso podía imponerles decisiones. El reino se volvía, de ese modo, democrático, constitucional, pero no parlamentario, al menos no, como entendemos hoy ese concepto. En definitiva, si una Corona es democrática deriva exclusivamente de su aceptación popular, la búsqueda de preservación de esta aceptación resume a menudo el motor de las transformaciones del poder regio a su situación actual. Pese a sus muchas similitudes, los propósitos del Rey y el Presidente de República en el parlamentarismo son bien diferentes. Del último se espera una auctoritas activa, capaz de arbitrar entre las fuerzas políticas en las grandes controversias. Por tanto su prestigio deriva tanto de su magistratura, como de su propio carisma. Se muestra esto último en el hecho de que si bien la mayoría de sus actos están reglados, dispone de un mayor margen para expresar su voluntad en ellos, especialmente en su oratoria, ya que no se le exige una neutralidad tan estricta, sino más bien, mera corrección institucional. En cambio, en palabras del antiguo Jefe de la Casa del Rey, Sabino Martínez Campos: "la principal función del Rey es ser". Tal vez, más que su función sea su propósito. La auctoritas regia emana directamente de la institución, más que de sus méritos. Sí, el Presidente de la República también encarna al Estado, pero en su caso se valora más su función de poder moderador, mientras que el Rey fundamenta su presencia en una encarnación de la idiosincrasia histórica del Estado, más que por las actuaciones que este realice en la vida pública. Dicha personificación del Estado a menudo condiciona el estilo de vida del monarca y su familia en ámbitos tan privados como la religión. Así, el monarca noruego, danés y sueco (véanse art. 4 de la Constitución noruega, art. 2 de la Constitución sueca, y art. 6 de la Constitución danesa que en su art. 4 sigue reconociendo a la Iglesia Evangélica Luterana como oficial del país) están obligados a profesar la religión protestante, mientras que, desde el destronamiento de Jacobo II (1688), ningún monarca inglés puede ser católico. Al monarca parlamentario se le exige una neutralidad mucho más estricta que al Presidente de la República, lo que limita mucho sus tareas de moderador institucional. En España, el Título II de la constitución de 1978 apenas le deja actos como jefe de Estado en los que no intervenga de modo reglado. Del mismo modo las opiniones que manifiesta al público se construyen siempre desde la adhesión a los valores constitucionales, o la 10 situación general del país, esquivando cualquier concreción que pudiera dejar entrever su parecer particular. Los poderes jurídicos del Rey, para algunos constitucionalistas "inexistentes como poderes propios" (ARAGÓN, 2013: 792), según otras opiniones simplemente "formales que, en ningún caso, son expresión de su voluntad" (MELLADO, 2011:42), no deben considerarse sin importancia por ser ceremoniales. De hecho, si el Rey o, en su caso, el instituto de la Regencia no ejercieran tales funciones, el Estado se paralizaría ya que cuestiones tan capitales como la sanción de leyes o de tratados internacionales o el nombramiento de altos cargos quedarían sin validez jurídica, huérfanos de su intervención. Famosa fue la breve Regencia de Balduino I para que se pudiera sancionar la ley del aborto en Bélgica. Y aunque más discretos, los incidentes provocados por los problemas de cadera de S M don Juan Carlos I, los últimos años de su reinado, mantuvieron a muchos embajadores extranjeros en el "limbo", pues hasta que no se produce la audiencia real y entregan al Rey sus credenciales, no pueden asumir plenamente sus funciones. Una lectura superficial de Kelsen puede inducirnos a creer que no estima necesaria la jefatura del Estado, sobre todo dentro del régimen republicano (KELSEN, 2002:585 587), pero como el propio autor precisa la inexistencia específica de esta magistratura no implica que sus funciones no sea asumidas por otro órgano o conjunto de estos (KELSEN, 2013:181). Porque tales funciones son inherentes a la propia dinámica institucional del Estado, a saber: "representación del Estado en el exterior [...]; nombramiento de funcionarios; mando supremo del ejército; derecho de gracia" (KELSEN, 2002:499) sanción y promulgación de leyes y tratados internacionales, selección y nombramiento del jefe de Gobierno, entre otras. Pese al criterio genérico de reglar sus funciones, nuestra constitución reserva al Rey una serie de actos como jefe de Estado en los que sí expresa su voluntad personal -aparte de por supuesto los de su esfera privada. Casi todos estos actos tienen carácter personalísimo, a saber, su abdicación, consentimiento matrimonial, nombramiento del tutor de Rey menor en su testamento (art. 60.1 CE), administración, nombramiento y cese del personal civil y militar de su Casa (art. 65 CE) -si bien, en la práctica, las decisiones internas de la Casa Real se adoptan con la aquiescencia del Gobierno, véase el vigente RD 11 434/1988 de 6 de mayo-, así como la elección del candidato a Presidente del Gobierno (art. 99 CE). Es importante tener claro que el Rey no elige al jefe de Gobierno. En el parlamentarismo, republicano o monárquico, tal elección, sin perjuicio de nombramientos formales, corresponde al poder legislativo, sea por la vía ordinaria (art. 99 CE) o por la moción de censura constructiva (art. 114.2 CE). El monarca se limita a proponer candidato al Presidente del Congreso, luego de evacuar consultas con los grupos políticos, tras la celebración de elecciones, en caso de muerte o dimisión del Presidente, o si este pierde una cuestión de confianza (art. 114.1 en relación al art. 112 CE). Cabe preguntarse si el Rey podría proponer al Presidente de las Cortes cualquier nombre de un español ma yor de edad, en pleno goce de sus derechos. Pues bien, como hipótesis teórica, no puede descartarse. Ahora bien, si el Rey hiciera un uso irresponsable de esta u otra de sus atribuciones constitucionales, las Cortes probablemente harían una interpretación extensiva de la noción de inhabilitación, deponiéndolo de sus funciones en favor de una Regencia (art. 59 CE). Según la convención constitucional, el deber constitucional del Rey es proponer al Presidente del Congreso al candidato que, de acuerdo con las opiniones expresadas por los representantes de los partidos y la composición de la cámara, tenga más posibilidades de obtener su confianza. Ciertamente, en un Congreso con mayorías claras, incluso absolutas como hasta ahora, la discrecionalidad del Rey en la proposición del candidato para el debate de investidura desaparecía. Sólo tenía un posible candidato, con que su rol quedaba en pura formalidad, pero con un Congreso fragmentado como el surgido de las dos últimas elecciones, la decisión final del Rey le obliga a asumir una responsabilidad derivada de la discrecionalidad de su elección, incómoda para el papel dado hasta ahora a la Corona en nuestro país. Personalmente, suscribo la opinión mayoritaria en la doctrina, encabezada por el profesor Pérez Royo (SÁNCHEZ, 2011:47), de que el legislador constituyente habría hecho mejor en dejar en manos del propio Presidente de la cámara baja u otra figura el trámite de las consultas y proposición de candidato, en paralelo con otros modelos, como el holandés que veremos infra. 12 2. Comparativa con otras Monarquías Parlamentarias Con frecuencia, en las monarquías parlamentarias se reserva al titular de la Corona algún papel en la elección del jefe de gobierno. Otra cuestión es si la monarquía goza de algún tipo de libertad discrecional, como en el caso español, o bien actúan ceremonialmente dentro de un procedimiento reglado. Según este criterio podemos agruparlas en tres bloques: a) monarquías que disponen de margen discrecional en la elección del candidato. b) monarquías que no participan de esa elección. c) monarquías que toman parte en la elección de un modo ceremonial en un procedimiento tasado. Sin duda el Rey de los Belgas es el monarca parlamentario que contribuye al más alto nivel efectivo en la selección de su Primer Ministro, e inclusive a la construcción del gabinete. Aunque su Constitución no le concede facultades significativamente distintas a las del Rey de España, como consecuencia de un complejo entramado de circunstancias, siendo destacables, la polarización de movimientos nacionalistas entre las comunidades lingüísticas francófona y flamenca albergando esta última una fuerte corriente independentista de signo ultraderechista, sumada a la extraordinaria fragmentación del electorado, han hecho del Parlamento belga uno de los más atomizados del mundo, tal vez el que más, excepción hecha del Knésset israelí. Con este crispado escenario, los belgas mantienen desde hace décadas la inestabilidad como sistema político, habiendo batido el preocupante récord de más de 500 días sin gobierno tras las elecciones generales de 2010 (http://www.bbc.com/mundo/noticias/2011/06/110613_belgica_gobierno_rg.shtml 23/12/2015) Per se, esta situación no tendría por qué haberse traducido en una mayor intervención de la Corona en los debates para la formación del gobierno. Los belgas podrían haber buscado a otra institución como árbitro efectivo, como el Presidente de la Cámara Baja, o el prestigioso Consejo de Estado belga similar en composición y competencias a su homónimo francés, relegando al Rey a un papel simbólico. Sin embargo, la elevada popularidad de la monarquía y la pacífica aceptación de su arbitraje por todas las fuerzas políticas, inclusive partidos republicanos o los independentistas flamencos, han posibilitado que en la actualidad el nombre del Primer Ministro, los partidos que integran 13 su gabinete y hasta la identidad de los ministros, se decidan, con suma naturalidad, en el Palacio Real. Cabe destacar que ni la imagen de neutralidad, ni la popularidad del Rey han sufrido por esta causa. Si la inestabilidad política se agravara en nuestro país, no habría que excluir una mimetización de nuestra Corona con la belga. Si bien, en nuestro caso parece improbable, atendiendo a la declarada hostilidad que los sectores republicanos izquierdistas manifiestan hacia el Rey. Junto a España, cierra este grupo Luxemburgo. Como tantos otros monarcas, los poderes del Gran Duque de Luxemburgo se han acotado progresivamente por las convenciones y prácticas adoptadas en el sistema constitucional del pequeño país. Así, aunque la letra de la Carta Magna todavía diga que el monarca "ejerce el poder ejecutivo" (art. 33 in fine CL) y le atribuya importantes competencias en la organización del gabinete, en la práctica el gobierno ha quedado en manos del Primer Ministro. Como nuestro Rey, lleva a cabo las consultas y realiza la invitación formal a un candidato de formar gobierno. Salvo excepciones, la práctica habitual es que los partidos acuerden las cosas entre ellos de modo que el monarca disponga de la seguridad de estar encargando formar gobierno a un candidato con mayoría parlamentaria asegurada. Las tres monarquías de este bloque disfrutan de poder discrecional en la elección del Primer Ministro. Dentro del modelo parlamentario, esto las equipara en poderes a muchos Presidentes de República como el de Alemania, Irlanda o Austria... Por supuesto existen casos como Islandia, Italia o Portugal -muchos constitucionalistas ponen en tela de juicio el parlamentarismo de los dos primeros; en el último caso, la hibridez del régimen luso deriva de una constitución semipresidencialista aminorada por prácticas constitucionales parlamentaristas- cuya jefatura de Estado republicana disfruta muchas más prerrogativas que los monarcas parlamentarios, pero también otros, caso de Grecia o, durante cierto tiempo, Israel, con un Presidente mucho más ceremonial que estos monarcas, en la cuestión que nos ocupa. El Presidente Helénico, salvo que los partidos le propongan una opción alternativa, como un candidato independiente, ve sus actos sumamente tasados tras unas elecciones: debe invitar sucesivamente los líderes de los dos primeros partidos a formar gobierno, 14 teniendo setenta y dos horas cada uno para llevar a término el encargo. De no conseguirlo o renunciar ambos, oído el Consejo de la República, "propondrá a un a un miembro de la Cámara o a una personalidad extraparlamentaria [...] según su libre criterio" para encargarle la convocatoria de nuevas elecciones nos dice el art. 37 de la Constitución de Grecia. Israel, tras la reforma constitucional de 1996 inauguró el semiparlamentarismo, es decir, la elección directa del Primer Ministro por el pueblo, sin intervención del Presidente, relegándole a un papel ceremonial en el nombramiento del gobierno. Sin embargo, tras el nefasto resultado, se retornó en 2001 al parlamentarismo y el Presidente volvió a intervenir ampliamente en la elección del Primer Ministro. En el extremo opuesto a Bélgica, España y Luxemburgo, encontramos a Suecia. Tras la reforma constitucional de 1974, la Carta Magna escandinava no sólo suprimió muchas regias prerrogativas tiempo ha derogadas por desuetudo, sino que, yendo más allá, redujo al Rey a una función simbólica más protocolaria que constitucional. Carlos XVI es el único monarca reinante del planeta que ni siquiera sanciona las leyes que se aprueba en su país - ciertamente desde la reforma constitucional operada en 2008, a raíz de que por motivos de conciencia el Gran Duque Enrique se negara a ratificar la ley de la eutanasia, tampoco el jefe de Estado luxemburgués sanciona las leyes de su país, si bien, sí realiza su promulgación, lo que a efectos formales tiene un valor simbólico parecido, en la medida en que conserva para él un papel dentro del iter legislativo a diferencia de su homólogo sueco que queda totalmente excluido. Esta función, así como evacuar consultas y proponer candidato a Primer Ministro competen al Presidente del Riksdag o Parlamento sueco. Tampoco el Emperador japonés ni los Copríncipes andorranos intervienen en modo alguno en la elección de su jefe de gobierno. Si bien, sí le nombran, amén de otras funciones formales tales como disolución del Parlamento o sanción de las leyes. Tras la Segunda Guerra Mundial, el directorio militar del General MacArthur a cargo de Japón supervisó una transición del país a un modelo constitucional parlamentario bajo dos grandes premisas: evitar que pudiera alzarse de nuevo como amenaza militar -el art. 9 de la Constitución japonesa 1946 establece explícitamente la renuncia del país a la guerra, limitando con creces, más allá de declaraciones políticas, el desarrollo de sus inversiones en defensa- y garantizar su incorporación al bloque aliado frente a las URSS. Para lograr lo último, no tardó en verse indispensable salvaguardar la figura del emperador 15 de los Juicios de Tokio y cualquier responsabilidad por lo sucedido en la guerra, conservándola como cabeza de la nación en el nuevo régimen. Aunque en esta decisión influyó que únicamente comunistas y sectores afines se declaraban republicanos entre los japoneses, no cabe duda de que pesó más la literal adoración que el pueblo profesaba a su monarca. No en vano, la rúbrica "El Emperador" (art. 1 a 8) abre la Carta Magna nipona. Los americanos tuvieron que vetar expresamente tanto en la redacción que dieron a la Carta Magna, como en el resto de leyes, toda referencia a la condición de dios en vida o arahitogami - literalmente, "Dios que es un ser humano"- que se le atribuía. Lo que no impidió que, más allá de la letra del ordenamiento jurídico, el culto a su figura perviva a nuestros días rallando el fervor religioso. Paradójicamente, por este motivo, se estimó que si bien los mayores actos de solemnidad del Estado: convocar elecciones, sancionar leyes, tratados o reformas constitucionales requerían de la intervención imperial, involucrarlo aunque fuera formalmente en el debate político, haciéndolo participar de la elección del Primer Ministro, habría supuesto una afrenta a su sacra persona, quien se limita a tomarle juramento y ser informado de los asuntos del gobierno. Aunque quizás algo contrariados por tan dispares peticiones, en este caso, los ocupantes yanquis consintieron a ellas. El caso andorrano combina dos interesantes singularidades: una jefatura de Estado bicéfala que no reside en el país. Estas singularidades se pueden encontrar por separado en otros países, como en los dieciséis Estados que reconocen a Isabel II de Reino Unido como su jefa de Estado, aunque no resida en ellos. En cuanto a la bicefalia en la jefatura del Estado, el único caso aparte es San Marino, que elige cada seis meses a sus dos Capitanes Regentes quienes ejercen esas funciones y las de jefes de gobierno. Pero en ningún otro país ambas singularidades se combinan. La nueva Carta Magna de 1993 clarificó constitucionalmente al Principado. Respecto a los Copríncipes, el Obispo de la Seo de Urgell y el Presidente Francés, recalca que pese a su dualidad, ambos desempeñan "conjuntamente y de forma indivisa" la Jefatura del Estado (art. 43.1 CA), con poderes meramente formales. Así la elección del Cap de Govern queda en manos del Consell General (art. 68 CA), el órgano legislativo, restando para los Copríncipes la mera tarea de sanción del nombramiento, en que no han participado, sin posibilidad de oposición. 16 Dinamarca es el país más representativo del heterogéneo tercer bloque, es decir, el de aquellos monarcas que participan simbólicamente en la elección del jefe de Gobierno, sin margen discrecional alguno. La Reina Margarita II mantiene la tradición de autorizar al candidato que se postule a primer ministro a formar gobierno, pero este le viene a propuesto por los partidos del Parlamento o Folketing, sin que ella pueda seleccionarlo o rechazarlo. En caso de que fracase o decline, el candidato está obligado a dar a la reina un nombre alternativo para que le invite a formar gobierno en su lugar, de nuevo sin posibilidad de rechazo o elección por su parte. Países Bajos constituye un caso particular de inhibición del titular de la Corona en el proceso de formación de gobierno. Históricamente el Rey dialogaba con los partidos directamente, proponiendo un candidato Primer Ministro o former tras las consultas a quien encargaba la formación de gobierno. Hasta que a mitad del S. XX las dificultades para formar gobierno se agravaron, fracasando muchos former en el encargo. Entonces surgió la figura del informer, un delegado propuesto por el Rey que asume su rol en el proceso de la formación de gobierno. Ya no es el Rey sino el informer quien realiza consultas con los partidos. En sus negociaciones hace cosas que el monarca no podría realizar sin violar su neutralidad, principalmente proponer los términos del acuerdo político que sustente a la coalición gubernamental. Asegurando el consenso, es el mismo informer quien proponer al former que, tras obtener la confianza parlamentaria, jurará su cargo ante el monarca. La costumbre constitucional establece como regla general que Rey nombre informer al político electo de más edad en el grupo con mayor representación en la Cámara baja de los Estados Generales (http://www.quirksmode.org/politics/rules.html 27/12/2015). Pese a tener una constitución más antigua que su propia independencia, dado que pese a que la ruptura de la unión dinástica -e independencia plena- con Suecia no se produjo hasta 1905, con la elección de un príncipe danés como Rey, la constitución noruega data de 1814, momento en que Suecia concedió autonomía gubernamental a su vecino, hasta entonces vasallo de Dinamarca, penalizada con la pérdida de sus dominios escandinavos por su apoyo a Napoleón I. Como el texto es el mismo, las competencias del monarca -entonces ni siquiera noruego, sino sueco- parecen inmensas. Sin embargo, Noruega ha adaptado en la práctica su Carta Magna hacia una total independencia del 17 gabinete gubernamental respecto al Rey quien conserva importantes poderes, si bien durmientes de facto en el sueño de la desuetudo. No existe en puridad un "debate de investidura", para el Primer Ministro, en un país, que ha consolidado de la convención de que forme gobierno el líder del partido más votado. El vencedor de las elecciones se limita, pues, a acudir a palacio a jurar su cargo, sin perjuicio de lo difícil que luego resulte su acción de gobierno, más teniendo en cuenta que a diferencia de la mayoría de sistemas parlamentarios, en Noruega el Primer Ministro no puede pedir al Rey la disolución anticipada del Storting. En el Reino Unido tampoco existe una manifestación de confianza parlamentaria expresa en favor del gabinete cuando empieza la legislatura. Dado que su sistema electoral de mayoría relativa propicia mayorías absolutas con un porcentaje bajo de votos, se sobrentiende que esta existe. En las elecciones generales de 2015, el partido conservador obtuvo mayoría absoluta con el 36'9% del voto escrutado. Incluso es posible obtener mayoría absoluta sin ser el primer partido en votos, caso de los conservadores en 1951, cuando obtuvieron mayoría absoluta, pese a que los laboristas tenían más votos. Como medida de refuerzo a este marco, desde la Segunda Guerra Mundial se ha reforzado la costumbre constitucional de que si nadie alcanza la mayoría absoluta, el vencedor formará gobierno en minoría con el único fin de volver a llamar a elecciones. Caso de los gabinetes Attlee de 1950, hasta cierto punto el gabinete Wilson de 1964, y el de Wilson de febrero de 1974. No obstante, el gobierno de coalición conservador-liberal de 2010 parece haber roto esta práctica mantenida desde 1945 para evitar gabinetes de coalición, abriendo la puerta a los mismos. Mediante este sistema, el parlamentarismo británico no sólo relega al formalismo el encargo de formar gobierno al ganador de las elecciones en Buckingham Palace, que, para ser exactos, ni siquiera precisa de repetir el encargo legislatura tras legislatura, con una vez ya le vale para toda su vida (Thatcher. 1993:29), sino que hace justicia a las palabras de R. Aron "la Cámara de los Comunes reina, pero no gobierna" (TORRES DEL MORAL, 2012: 513). Pese a la veracidad de esta frase, en defensa de los inquilinos de Westminster se debe matizar que suelen demostrar una mayor independencia respecto a su partido que muchos de diputados continentales. 18 En el peculiar sistema constitucional británico, la monarquía excede el papel de jefatura del Estado, identificándose a la Corona con el propio Estado. Desde un punto de vista funcional esto carece de trascendencia en el sistema parlamentario de gobierno, o la administración de la justicia, pero sí nos ayuda a comprender la nominalidad de ciertas fórmulas legales del país -Her Majesty's Government o Her Majesty's Most Loyal Opposition entre muchas-, así como la ideología que conduce a dieciséis Estados soberanos de la Commonwealth, con constituciones similares a la británica, caso de Canadá, o bien con un formato escrito, caso de Belice, a reconocer a la Reina como su Jefa de Estado. La idea subyacente en este sistema trasciende la noción de "nexo cultural" con que a menudo se enfoca, ya que la pretensión de compartir monarquía implica, precisamente por lo que esta representa, "hermandad nacional". Pese a que per se este vínculo no se traduce en ningún tipo de consecuencia, si ha establecido un clima propicio para estrechar lazos económicos, diplomáticos y, por supuesto culturales. Como se puede suponer, si la Reina interviene formalmente del nombramiento del Primer Ministro británico, su intervención todavía es menor en la elección del jefe de gobiernos de aquellos países en que no reside. La paradoja que se da es que si la Corona no ejerce en el Reino Unido un papel de arbitraje activo ni funciones moderadoras en la política, los Gobernadores que representan a Su Majestad en estos países sí pueden llegar a hacerlo. Tradicionalmente, la representación del monarca en los antiguos Dominios, se encomendaba a un gobernador británico nombrado por el gobierno de Londres. Actualmente, sin haberse alterado su condición de representante de la Corona, el Gobernador suele ser elegido entre los ciudadanos del propio país, por diversos procedimientos, en general la designación la realiza el Primer Ministro como en Canadá, Australia o Nueva Zelanda, aunque hay excepciones, así en Papúa Nueva Guinea, el nombramiento lo realiza el Parlamento, dejando, en cualquier caso, el at Her Majesty's pleasure en mero formalismo. Estos jefes de Estado de facto se asemejan más a un Presidente de República parlamentaria que a un monarca. El sistema mayoritario de su designación favorece la dependencia del Gobernador del gobierno que lo ha nombrado. Sin perjuicio de que puedan llegar a manifestar ideas propias, inclusive críticas con la política del país, prima facie su lealtad al gobierno está garantizada. Ahora bien, el perfil de "ciudadano de prestigio" que suele buscarse favorece la llegada al cargo de personas alejadas de la lucha política, por no 19 hablar de los casos, en que los cambios de gobierno hagan convivir al Primer Ministro con un Gobernador de signo contrario pudiendo generarse entonces algunas tensiones, representando la "crisis constitucional australiana de 1975" el más grave de estos escenarios, cuando a raíz de la imposibilidad del gobierno laborista de Withlam para superar el bloqueo a sus presupuestos en el senado de mayoría conservadora, el Gobernador Kerr, alineándose con el criterio de la oposición, destituyó al Primer Ministro sin permitirle convocar elecciones y nombró en su cargo al líder conservador Fraser. Pese a que el Presidente laborista de la Cámara de los Comunes contactó con la Reina pidiéndole que desautorizada a Kerr, cuya actuación era constitucionalmente dudosa, y que además no dejaba de ser el representante de la monarca, Isabel II declinó invadir el papel constitucional del Gobernador. El resultado fue un considerable aumento del republicanismo en Australia. Para completar el puzle de la Corona británica, debemos hacer referencia a los catorce Territorios Británicos de Ultramar y las Dependencias de la Corona. Los primeros son territorios pertenecientes al Reino Unido, sin formar parte integrante de su territorio natural. Aunque en algunos casos carecen de sistema de gobierno, como las bases militares de Akrotiri y Dhekelia, o las deshabitadas Islas Georgianas del Sur, muchos de estos territorios han alcanzado un notable nivel de autonomía, como ocurre en Gibra ltar, las Falklands o Bermudas, que disponen de un gobierno propio. Ahora bien, a diferencia de las monarquías de la Commonwealth, en estos casos el Gobernador es nombrado desde Londres. De igual modo, las Dependencias de la Corona, es decir, las islas de Jersey, Guernsey, y Mann, disponen de un sistema de gobierno interno, aunque con un Gobernador nombrado por el gabinete inglés. La diferencia respecto a los Territorios, estriba en que las Dependencias no se consideran parte del Reino Unido, sino Estados independientes que encomiendan a ese país su defensa y política exterior. Ni en el caso de las Dependencias ni en el de los Territorios, la Reina manifiesta su voluntad en la elección del Gobernador que habrá de representarla. Además, el papel de este suele ser más discreto que el de sus homólogos de los Estados independientes de la Commonwealth. 20 3. Monarquía Liberal en el Tercer Milenio Cerrando esta comparativa, resulta interesante volver sobre una idea expuesta supra, la posibilidad de una monarquía como institución democrática fuera del régimen parlamentario. Para ello examinaremos los casos de Mónaco y Liechtenstein. Como todos los microestados, estos pequeños principados son el producto de unas singulares circunstancias históricas que aún hoy impactan en su modelo institucional -mucho más que, pj, Andorra o Luxemburgo. El Príncipe monegasco disfruta de amplias competencias en la gobernanza de su país, la constitución le atribuye el poder ejecutivo (art. 3 CM) y el legislativo conjuntamente con el Consejo Nacional (art. 4 CM). Por no hablar de que "los ministros del Gobierno son responsables ante el Príncipe de la Administración del Principado" (art. 50 CM), no ante el Consejo Nacional, el órgano legislativo. Las prácticas constitucionales y la legislación ordinaria han enfatizado tanto la separación de poderes, como el distanciamiento del Príncipe del poder ejecutivo real. Sin embargo, siguen existiendo considerables carencias para que el poder legislativo controle al gobierno. Por otro lado, el nombramiento del Ministro de Estado, el jefe de Gobierno, queda sujeto al plácet del gobierno francés, siendo hasta 2002 necesario además que el candidato tuviera nacionalidad francesa. Tal aval de un gobierno extranjero para que un país pueda constituir el propio hace considerablemente discutible la soberanía del mismo, pero no nos ocuparemos aquí de esta compleja cuestión. La soberanía de Liechtenstein se salvaguarda de cualquier restricción externa. Al igual que su homólogo monegasco, su Príncipe, el único monarca europeo que autofinancia su Casa, ha disfrutado tradicionalmente de amplios poderes, luego constitucionalizados. No contento con esto, tras su ascenso al trono, el todavía reinante, Hans Adam II -quien todavía es nominalmente Príncipe, si bien, siguiendo la tradición del país, en 2004 dejó las funciones de jefe de Estado a cargo de su hijo Luis como Regente-, convocó un referéndum en 2003 para ampliarlos todavía más, bajo la amenaza de que él y su familia abandonarían el país si no se aprobaba. Tras vencer, los poderes del Príncipe se incrementaron notablemente, tanto en el ámbito legislativo como en el ejecutivo (http://news.bbc.co.uk/2/hi/europe/2853991.stm 27/12/2015). Hasta cierto punto, el gobierno de Liechtenstein ha quedado ubicado en una posición similar a los ejecutivos decimonónicos que precisaban de la doble confianza de 21 Parlamento y Rey. Pese a que sus detractores hablaron de poderes dictatoriales, la participación de los ciudadanos en las instituciones, particularmente a través de la elección de la Dieta, los municipios, el derecho a la iniciativa legislativa, y no se debe olvidar la institución del referéndum, ponen fuera de duda el carácter democrático del Principado. Esto nos remite a la posibilidad de que una monarquía puede ser constitucional y democrática, sin por ello ser parlamentaria. Así, Liechtenstein y, en menor medida Mónaco, reuniendo estas dos características constituyen una suerte de régimen monárquico más cercano, salvando las distancias, respecto a una analogía republicana, a un sistema de gobierno semipresidencialista que parlamentario. Podemos considerarlas los últimos ejemplos del modelo de monarquía liberal inaugurado por la Revolución de 1830 en Luis Felipe I, imitado a continuación por Bélgica y otros muchos países. En este modelo, el Rey es efectivamente la cabeza del poder ejecutivo, aunque la ciudadanía intervine en las instituciones democráticamente. 4. Toma de Postura Hemos abandonado para el final la cuestión más espinosa que debe abordar este artículo, las críticas al modo de la intervención regia o la intervención y la Corona en sí mismas. Sin embargo, no podemos rehuirlas a la hora de adoptar nuestra postura sobre la participación del Rey de España en la selección del candidato a presidir el gobierno. Si regresamos por un instante a la noción señalada por Kelsen, la imposibilidad de concebir un Estado sin las funciones que conforman la Jefatura de Estado, no hace imprescindible la existencia un órgano unipersonal que encarne este cargo, sino que tales funciones pueden disgregarse entre diversas instituciones. Sensu contrario, la existencia de un órgano formalmente definido como Jefatura de Estado que carezca de "un mínimo de competencias que son la condición sine qua non de su concepto" (KELSEN, 2002:499), las enumeradas supra, no podrá admitirse como tal. Este sería el caso del Rey sueco que si bien sigue encarnando algunas funciones de la Jefatura del Estado, principalmente la máxima representación del país, la disgregación del resto de sus competencias en favor de otros órganos es tal que debemos admitir la fragmentación del instituto de la Jefatura de Estado en diversos órganos. En otros casos que hemos visto, como los Copríncipes de Andorra o coronas que ostenta Isabel II aparte de Reino Unido apreciamos con más claridad todavía que en esos países el Jefe de Estado formal no desempeña las competencias de dicho rol. Estas recaen en otras instituciones. 22 Precisamente por esta posibilidad de disgregación de funciones, el jurista austríaco va más allá en su argumentación afirmando que la Jefatura de Estado no es "un órgano lógicamente necesario al Estado" (KELSEN, 2002:499). Especialmente en la República, le parece particularmente innecesario; tesis que hizo valer en la Constitución Austríaca de 1920 cuyo Presidente queda prácticamente hueco de competencias. En cambio, en la medida en que a este órgano le está encomendada la auctoritas nacional, se muestra más abierto a la existencia de un Jefe de Estado monarca, habida cuenda de que en la "función simbólica, más que en otra alguna, radica la importancia de la institución del jefe del Estado, el cual puede cumplir esa función con mayor eficacia como monarca, ya que éste vive de las formas exteriores que son tradicionales de la Monarquía: la corona, el cetro, el trono, el ceremonial, etc., son auxiliares de esa función" (KELSEN, 2002:500). La Constitución de 1978 es clara, no disgrega. Nuestro Rey es jefe de Estado no sólo de iure sino en el ejercicio efectivo de las citadas competencias. La pregunta que nos sale al paso es si de lege ferenda resulta óptimo mantener esta situación para el caso de determinar a quién se invita a formar gobierno. Cuando la mayoría parlamentaria sea clara o fácil el acuerdo, nada obsta a mantener el sistema prescrito hasta ahora por el art. 99 CE. Sin embargo, en escenarios políticos complejos, sin mayorías claras como los arrojados por las dos últimas elecciones, la catarsis de armonización que se espera del poder moderador encarnado en el jefe del Estado hace necesario explorar vías de alguna figura que pueda desplegar un auténtico papel negociador. Por tanto, Asumiendo que en estos momentos no está encima de la mesa adoptar un sistema electoral de mayorías, es necesario implementar el poder moderador. Suele ser inconveniente la transposición radical de modelos constitucionales de un país a otro. Sin una mínima adaptación, la experiencia histórica revela tales injertos como flores de frutos muy amargos, o sencillamente estériles. Analicemos nuestro país. Como ya apuntamos, en España la abierta oposición de ciertas fuerzas políticas guardan hacia la monarquía hace inviable la implantación de una mediación similar a la del Rey de los Belgas. La vía más plausible es establecer la figura del informer holandés. Pérez 23 Royo y gran parte de la doctrina señalan como idóneo al Presidente de las Cortes para este papel. Ciertamente muchas razones apoyan esa opinión dada su relevancia institucional. Ahora bien, el Presidente de las Cortes además de quedar estrechamente vinculado a su partido, a menudo surge de una elección poco pacífica en escenarios de fragmentación política del hemiciclo. La inminencia de las negociaciones para encontrar candidato que sucedería a su disputado nombramiento quizás hagan cuestionable su idoneidad. Menos idóneo resulta, por los mismos motivos, el informer a la neerlandesa del diputado de más edad del partido más representado. Entonces, si se trata de sortear la falta de tradición de pactos que arrastran nuestros representantes políticos, resultará más óptimo reglar la figura del informer aparte de ellos. Podríamos considerar la posibilidad de involucrar al poder judicial, de manera judicial, o en la persona del Presidente del TS. A fin de cuentas, los jueces integran mayoritariamente las Juntas Electorales. Sin embargo, una cosa es supervisar el control de la legalidad electoral a nivel administrativo y otra muy diferente poner de acuerdo a los agentes políticos entorno a un programa de gobierno. No parece aconsejable que la judicatura ordinaria o constitucional se involucre en este punto. Aunque el Consejo de Estado no tendría estos problemas, en nuestro país está excesivamente vinculado al gobierno, que nombra discrecionalmente a sus miembros y Presidente quienes colegiada e individualmente tendrían dificultades para una crisis de legitimidad para abordar la función de arbitraje. En ese sentido, dentro de nuestro entramado institucional, únicamente el Defensor del Pueblo cumple los requisitos de suficiente independencia del poder político -como prueba el hecho de que todos los defensores del pueblo hayan criticado en sus memorias la acción gubernamental del partido donde militaron-, legitimidad democrática de ser nombrado por una mayoría parlamentaria cualificada, y la posibilidad de abordar la confección de un programa político de gobierno sin perjudicar a su institución. Obviamente, una cuestión compleja como la creación del informer requiere de un debate mucho más a fondo del que aquí se aporta, pero teniendo claros los requisitos generales para su figura, qué duda cabe que el Defensor del Pueblo es un buen candidato al puesto. 24 Abordemos para concluir la controvertida cuestión de la legitimidad democrática del Rey. Como ya hemos apuntado esta deriva directamente de la adhesión ciudadana a la monarquía. En España nunca hemos celebrado un referéndum ex profeso que aborde la cuestión monarquía o república. No obstante, ninguna encuesta de opinión o estudio sociológico baja del 60% la popularidad de la institución, si bien el monarquismo de nuestro país resulta algo sui generis en la medida en que es de consenso que la adhesión ciudadana se produce no respecto a la Corona en sí, sino a su titular. En cualquier caso, estos datos, sin perjuicio de la conveniencia de confirmarlos plebiscitariamente, confirman la legitimidad del monarca para desempeñar el rol que le asigna la constitución. Por supuesto, el debate monarquía/república se puede abrir en cualquier momento, pero siempre en el respeto a las reglas de la democracia. Jurídicamente resultan inaceptables los argumentos de que la adhesión popular a la monarquía es indiferente, ya que nunca puede admitírsela como institución democrática. Las significativas aseveraciones del Dr. Iglesias, secretario general de Podemos, en diversas entrevistas, en las que manifiesta su oposición a un referéndum "monarquía/república" ya que "ese referéndum gustaría mucho a los monárquicos" parecen ignorar deliberadamente que una república traída sin suficiente adhesión popular, sino como la operación lógica de una pretendida racionalidad, sería en términos de lógica jurídico-constitucional mucho menos legítima democráticamente que una monarquía, pese a la electividad de su jefe de Estado. Los pros y contras de la monarquía no pueden confrontarse sin un análisis pormenorizado de la institución, libre de prejuicios. Este análisis no conduce a una única conclusión, pero si hace llegar a ella de un modo diferente. La incomprensión de su figura como cierre del Estado parlamentario pone en riesgo la continuidad del propio parlamentarismo, que podría caer con la corona en favor de un modelo republicano presidencialista o semipresidencialista, donde las situaciones de bloqueo entre poder legislativo y ejecutivo resultan mucho más acentuadas. 25 5. Bibliografía. AGUILERA DE PRAT, C.R.; MARTÍNEZ, Rafael. Sistemas de gobierno, partidos y territorio. Madrid: Tecnos, 2002. ARAGÓN REYES, Manuel. Estudios de Derecho Constitucional. 3ª Ed. Director, RUBIO LLORENTE, Francisco. Madrid: Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 2013. BUSTOS GISBERT, Antonio. Curso Básico de Hacienda Pública. 2ª Ed. Madrid: Colex, 2011. HERRERO, Miguel. El Principio Monárquico. Madrid: Cuadernos para el Diálogo, 1972. KELSEN, Hans, Principios de Derecho Internacional Público. Trad. HERMIDA, Ernesto C.; CAMINOS Hugo. Edición a cargo de MONEREO PÉREZ José Luis. Granda: Editorial Comares S.L., 2013. KELSEN, Hans. Teoría General del Estado. Trad. LEGAZ LACAMBRA, Luis; Ed. MONEREO PÉREZ, José Luis. Granada: Editorial Comares, S.L., 2002. NAVAS CASTILLO, Antonia; NAVAS CASTILLO, Florentina. El Estado Constitucional. Madrid: Dykinson, S.L., 2009. RÖHRICH, Wilfried. Los sistemas políticos del mundo. Trad. COLOM GONZÁLEZ, Francisco. Madrid: Alienza Editorial, 2008. SÁNCHEZ GONZÁLEZ, Santiago; MELLADO PRADO, Pilar; MARTÍN DE LLANO, M.ª Isabel; SALVADOR MARTÍNEZ, María. Instituciones del Estado y Fuerzas Políticas. Madrid: Editorial universitaria Ramón Areces, 2011. SÁNCHEZ GONZÁLEZ, Santiago; MELLADO PRADO, Pilar. El Sistema de Fuentes en el Ordenamiento Español. Madrid: Editorial universitaria Ramón Areces, 2011. SUÁREZ PERTIERRA, Gustavo; SOUTO GALVÁN, Esther; CIÁRRUIZ LABIANO, M. José; REGUEIRO GARCÍA, M. Teresa; RODRÍGUEZ MOYA, Almudena; ARIZA ROBLES, M. Amelia; PÉREZ ÁLVAREZ, Salvador; PELAYO OLMEDO, J. Daniel. Derecho Eclesiástico del Estado. Valencia: Tirant Lo Blanch, 2012. 26 THATCHER, Margaret. Los Años de Downing Street. Trad. Equipo de traductores de El PaísAguilar. Madrid: El País, 1993. TORRES DEL MORAL, Antonio. Constitucionalismo Histórico Español. 7ª Ed. Madrid: Editorial Universitas S.A., 2012. TORRES DEL MORAL, Antonio. Estado de Derecho y Democracia de Partidos. 4ª Ed. Madrid: Editorial Universitas, S.A., 2012. 27