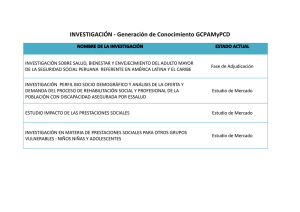

Un problema social del siglo XXI

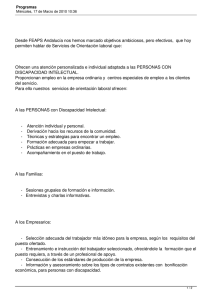

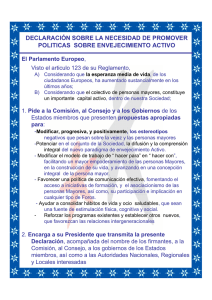

Anuncio