GLOSSAE. European Journal of Legal History 12 (2015) Edited by

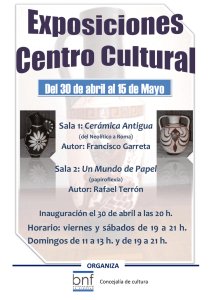

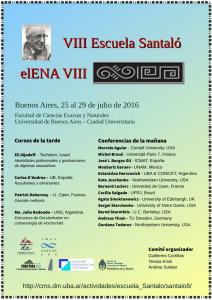

Anuncio