1 EVOLUCIÓN DE LOS SALARIOS EN ESPAÑA EN EL ÚLTIMO

Anuncio

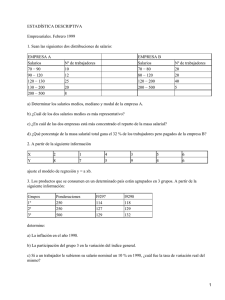

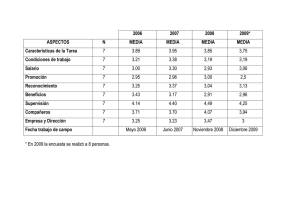

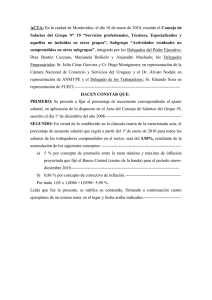

EVOLUCIÓN DE LOS SALARIOS EN ESPAÑA EN EL ÚLTIMO CICLO ECONÓMICO: 1995-2011. UN ANALISIS AGREGADO (*) José Ignacio Pérez Infante Economista y Encargado del Observatorio de la Negociación Colectiva de la Comisión Consultiva Nacional de Convenios Colectivos (*) Este texto constituye la base de la comunicación presentada el día 21 de septiembre de 2011 en la sesión dedicada a “El Modelo Salarial Español” del Seminario de Empleo de 2011 de la Fundación Ortega y Gasset y supone la actualización, revisión completa y ampliación del contenido del artículo “Evolución de los salarios en el último ciclo económico 1995-2010”, publicado en Cuadernos de Mercado de Trabajo nº 7, junio 2011, págs. 6-13, por el Observatorio de las Ocupaciones del Servicio Público de Empleo Estatal. 1 I. Introducción: aspectos teóricos sobre la determinación de los salarios y la negociación colectiva. Muchas de las conclusiones que los organismos nacionales e internacionales y la mayoría de los economistas realizan sobre los salarios, en concreto sobre su grado de rigidez y su influencia en el desempleo, están respaldadas y condicionadas por los supuestos e hipótesis que subyacen en la teoría económica convencional u ortodoxa, sea esa neoclásica o neokeynesiana. Según estas teorías, una de las razones principales del elevado nivel del desempleo se encontraría en la rigidez de los salarios, principalmente reales, ya que cuando existe una diferencia positiva entre la oferta y la demanda de trabajo los salarios no son plenamente flexibles y, por lo tanto, no disminuyen hasta que se produce la igualdad entre las dos variables, la oferta y la demanda de trabajo, sino que se mantienen elevados por encima de los niveles que “vacían” el mercado, es decir, que igualan la demanda y la oferta de trabajo. En este sentido, cabe destacar dos hipótesis limitativas de este tipo de análisis: la primera, la dimensión del salario que se considera y, la segunda, el tipo de mercado de trabajo considerado. En cuanto a la primera limitación, la dimensión considerada del salario es básicamente la de coste laboral del empresario, dejando al margen en la generalidad de los casos la dimensión del salario como ingreso de los trabajadores y, por lo tanto, como generador de una parte importante de la demanda efectiva agregada de la economía. Ello supondría que una disminución de los salarios reales al provocar la reducción del coste laboral, y, en consecuencia, el aumento del excedente empresarial, elevaría la producción y el empleo de la economía, lo que significaría el cumplimiento de la Ley de Say, de que toda oferta genera su propia demanda, lo que, sobre todo a corto y medio plazo, es muy difícil que se cumpla. Ya que, en efecto, pese a que, en principio a los empresarios les pueda ser beneficioso aumentar la producción y el empleo en una situación de menor coste laboral, lo que puede ocurrir finalmente es que tanto la producción como el empleo acaben disminuyendo, en vez de aumentando, como consecuencia del efecto negativo sobre la demanda agregada de la reducción de los salarios reales. Y en cuanto a la segunda hipótesis limitativa, el tipo de mercado considerado, hay que tener en cuenta que los salarios, según la teoría económica ortodoxa, se determinan en un mercado, el mercado de trabajo, igual al de cualquier otra mercancía, a través de la oferta y la demanda de trabajo, sin tomar en consideración como elemento consustancial de la explicación la dimensión social e histórica de esa determinación de los salarios, de ese mercado, pese a que, en realidad, se trate de una institución social y no de un mercado cualquiera. Es más, en su forma más pura o extrema, en el modelo neoclásico del mercado de trabajo perfectamente competitivo, los trabajadores (oferentes de trabajo) y los empresarios (demandantes de trabajo) actuarían aisladamente, individualmente, sin agruparse, por lo que no intervendrían en la determinación 2 de los salarios ni las organizaciones empresariales ni las sindicales, y, además, en ese mercado de trabajo puro en el que existiría una información perfecta por parte de todos los agentes intervinientes, los salarios serían plenamente flexibles al alza y a la baja, por lo que a largo plazo el mercado tendería a “vaciarse”, es decir, el paro involuntario tendería a ser nulo y solo existiría paro voluntario, que se explicaría porque una parte de los trabajadores únicamente desearía trabajar a un salario superior al de equilibrio (al que se iguala la oferta y la demanda de trabajo). Incluso en las explicaciones en las que el mercado de trabajo deja de ser perfectamente competitivo y se admiten lo que se catalogan de “imperfecciones” y “rigideces” del mercado de trabajo, la determinación de los salarios se basa principalmente en el desequilibrio entre la oferta y la demanda de trabajo, aunque se incluyan en los modelos correspondientes variables exógenas de carácter institucional. Así, en las explicaciones más avanzadas de este tipo, las de carácter neokeynesiano, los salarios nominales o monetarios suelen depender (directamente) del nivel de precios (esperado o efectivo, según el tipo de expectativas) y de la productividad por ocupado e (indirectamente) de la tasa de paro (es decir, del desequilibrio entre oferta y demanda de trabajo), así como (directamente) de una variable residual (y exógena) que englobaría a todos los demás factores que pueden influir en el resultado de la fijación de los salarios. Por lo tanto, los salarios reales (salarios nominales divididos por un índice de precios) dependerían (indirectamente) de la tasa de paro y (directamente), aparte de la productividad por ocupado, de ese conjunto de variables institucionales. Precisamente, la posibilidad de que, pese a la existencia de un exceso de la oferta sobre la demanda de trabajo, los salarios reales (y también los monetarios) no sean flexibles (sobre todo a la baja), y de que persista un nivel elevado de paro, podría explicarse por esa variable residual, de carácter institucional, que incluiría elementos como la generosidad del sistema de prestaciones por desempleo, la existencia de un salario mínimo, el coste del despido, las rigideces de la contratación y el poder de negociación de los trabajadores o, lo que es lo mismo, la negociación colectiva. Por lo tanto, en estos modelos predominantes en la actual teoría económica, la negociación colectiva, cuando el poder de negociación de los trabajadores sea relevante, se puede considerar como un elemento exógeno, incluso “perturbador”, en la determinación de los salarios, que incidiría en que estos salarios sean rígidos y puedan explicar niveles de paro más elevados que si los salarios se determinaran exclusivamente por la oferta y la demanda de los trabajadores, es decir, individualmente y no colectivamente. Pero ocurre que en muchos países la situación dominante es que la negociación colectiva determina los salarios (o, al menos, una parte importante de los mismos) de la mayoría de los trabajadores, lo que significa que la tasa de cobertura de la negociación colectiva (porcentaje de trabajadores 3 potencialmente cubiertos por la negociación colectiva que realmente lo están) es muy elevada. En España, esa tasa de cobertura se estima tanto por la OCDE como por la mayoría de los analistas en torno o por encima del 85%. Si se considera el año 2009, el último en el que la estadística de convenios colectivos es definitiva, y se compara el número de trabajadores cubiertos por convenio colectivo con la cifra de las afiliaciones a la Seguridad Social de los asalariados en situación de alta laboral, excluidas las de los empleados de hogar, que no suelen estar afectados por la negociación colectiva, el porcentaje que representan los trabajadores con convenio colectivo (11.557.823) asciende al 79,7%. Teniendo en cuenta que el denominador está sobrevalorado, ya que se refiere a las afiliaciones y no a las personas afiliadas, por lo que a los trabajadores pluriempleados y pluriafiliados se les computa más de una vez, y que del total de las afiliaciones no se han excluido a los funcionarios públicos adscritos al sistema de la seguridad social, sin derecho a la negociación colectiva, el porcentaje, cercano al 80%, estaría infravalorando la realidad de la tasa de cobertura de la negociación colectiva, por lo que no parece exagerado estimar que esa tasa se aproxima o incluso supera, como se ha señalado, al 85%. Es más, según la Encuesta Anual del Coste Laboral del INE de 2010 el 91% de los trabajadores pertenecientes a los centros de trabajo que forman parte de la muestra tenían reguladas sus relaciones laborales por convenio colectivo. Aun así, la gran generalidad de los análisis trata a la negociación colectiva como un mecanismo exógeno, perturbador, de rigidez de los salarios y no como el mecanismo principal de formación de los salarios y de otras condiciones de trabajo, como es el caso de la mayoría de los países desarrollados. Por ello, este tipo de análisis, tanto en los modelos teóricos como empíricos, se limitan en la gran mayoría de los casos, a considerar los efectos de las diferencias en el grado de centralización y coordinación de la negociación colectiva en los resultados económicos (inflación, empleo y paro). En este sentido, se suele considerar a una negociación colectiva como la española, de nivel intermedio, en la que predominan en cuanto al número de trabajadores los convenios sectoriales provinciales, con alrededor del 55% de los trabajadores con convenio, en detrimento de los convenios de empresa, que apenas absorberían al 10% de los trabajadores con convenio, como la de peores resultados económicos. Por el contrario, se producirían mejores resultados económicos en las negociaciones muy descentralizadas (en las que predominarían los convenios de empresa) o muy centralizadas (en las que la negociación dominante sería la de los convenios nacionales y, en parte, de carácter intersectorial). Sin embargo, como se insiste en los últimos estudios de la OCDE (Informes de Perspectivas del Empleo) no se obtiene evidencia contundente en este sentido; es más, parece que cuanto mayor sea el nivel de corporativismo de la negociación colectiva, mayor grado de centralización y, sobre todo, de coordinación, mejores serán los resultados económicos, en particular en cuanto a la tasa de empleo. 4 Así, en el informe Perspectivas de Empleo de la OCDE de 2006 se afirma (páginas 121-131 de la traducción al castellano del Ministerio de Trabajo e Inmigración) que “los datos sobre la influencia de las estructuras de la negociación colectiva en el empleo y el paro agregados continúan siendo poco concluyentes”, que “un mecanismo institucional puede dar resultados distintos en cada contexto económico y político” y que “la mayoría de los análisis de regresión basado en datos de varios países llegan a la conclusión de que un elevado grado de centralización y coordinación de la negociación colectiva va acompañados de un nivel más bajo de paro”. Todo esto no avalaría la defensa realizada por la mayoría de los economistas y de las organizaciones e instituciones económicas nacionales e internacionales de una mayor descentralización de la negociación colectiva española, basada en los convenios de empresa, aparte de que esta propuesta parece no considerar las características del tejido productivo español de predominio de la pequeña y muy pequeña empresa (más del 75% tienen menos de seis trabajadores y más del 85% menos de diez trabajadores), lo que dificultaría y, en muchos casos imposibilitaría, una auténtica negociación colectiva en muchas empresas. En cualquier caso, la negociación colectiva no explica la totalidad del salario bruto percibido por los trabajadores, puesto que existen una serie de factores que pueden justificar la existencia de derivas o deslizamientos salariales que provocan que el salario bruto y el pactado no coincidan necesariamente, tanto en el nivel como en la tasa de variación, como los complementos salariales, el que la jornada efectivamente trabajada no coincida con la pactada, que las empresas acuerden con los trabajadores aumentos salariales al margen de los convenios o que apliquen las llamadas “cláusulas de descuelgue salarial”. Por ultimo, los cambios en la estructura del empleo pueden afectar también al nivel y la variación del salario bruto, cuando los salarios de los distintos colectivos de trabajadores son diferentes, debido al llamado “efecto composición”, algo que ocurrirá, por ejemplo, cuando varíe la tasa de temporalidad, como consecuencia de que el salario de los contratados temporales es muy inferior al de los contratados indefinidos. Con todos estos condicionantes, el artículo se va a centrar en la evolución de los salarios en España en el último ciclo económico, 1995-2011, diferenciando la fase expansiva hasta 2007 de la recesiva desde 2008, y se va a dividir, aparte de en la introducción, en tres apartados, dirigidos el primero a los salarios pactados, el segundo a los salarios brutos percibidos por los trabajadores y el tercero a la relación entre los salarios y los costes laborales con la productividad por ocupado, lo que implica el cálculo y el análisis del coste laboral unitario. II. Los salarios pactados y la economía El incremento anual del salario finalmente pactado en los convenios colectivos durante la fase expansiva del ciclo, 1995-2007, se ha mantenido en la mayoría de esos años por encima del 3,5%, llegando a alcanzar el 4% e incluso 5 superarlo en dos de los últimos años, 2005 y 2007, de esa fase expansiva. A partir del inicio de la actual recesión económica, en 2008, el ritmo de aumento de los salarios pactados se atenúa, hasta situarse en el 2,2% tanto en 2009 como en 2010, aunque se produce un repunte con los datos provisionales de 2011 (datos correspondientes a los convenios registrados hasta el 31 de agosto de 2011), al llegar al 2,7%, en correspondencia con la acentuación de la inflación en 2010 y 2011 (cuadro nº 1). En la mayoría de los años considerados, el incremento salarial final no coincide con el inicialmente pactado, puesto que, al basarse desde los Pactos de la Moncloa el incremento salarial en la inflación prevista y no en la pasada, en un número importante de convenios colectivos se acuerdan cláusulas de salvaguarda o garantía salarial. El objetivo de estas cláusulas es evitar que, en el caso de que la inflación real supere a la prevista, se produzca una perdida sustancial del poder adquisitivo de los trabajadores. Después de que en el período 1996-1998 se redujera la inflación y que esta fuese en esos años inferior a la inicialmente prevista, a partir de 1999 y hasta 2007 ocurre lo contrario, que la inflación final superó a la prevista (en realidad, al objetivo de inflación del Banco Central Europeo para el conjunto de la zona del euro, que se concretó en el 1,8% para 1999 y en el 2% para todos los años siguientes). Al producirse una desviación positiva entre la inflación final y la prevista a lo largo del período considerado entre 1999 y 2007, en todos esos años el aumento de los salarios finalmente pactados superó al de los inicialmente pactados, siendo la diferencia el impacto de la citada cláusula de garantía salarial. El impacto de esta cláusula en los años del período considerado es especialmente elevado durante 2002 y 2005 (ocho décimas en los dos años) y 2007 (1,1 puntos), al ser la inflación final superior a la prevista en dos puntos porcentuales en los dos primeros años y en 2,2 puntos en el último año, lo que representan las diferencias de la inflación final, en relación con los objetivos de la misma, más altas de todo el período 1995-2011. En cambio, en 2008 y 2009, al reducirse notablemente la inflación, desde el 4,2% en 2007 al 1,4% en 2008 y el 0,8% en 2009, y situarse por debajo del objetivo de inflación para la zona del euro del Banco Central Europeo, como ya había ocurrido en el período 1996-1998, el impacto de las cláusulas de garantía salarial es nulo al no tenerse que aplicar y el incremento final de los salarios coincide en esos años con el inicialmente pactado. Por otra parte, en 2010 vuelve a repuntar la inflación, hasta el 3%, y, además, en muchos de los convenios al aplicar las cláusulas de garantía salarial se considera como inflación prevista el 1%, en vez del 2% del objetivo del Banco Central Europeo, ya que ese 1% era el límite del incremento salarial recomendado para 2010 en el Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva, con vigencia con el período 2010-2012, por lo que el impacto de las cláusulas supuso en ese año siete décimas porcentuales de aumento salarial. 6 Cuadro nº 1. Evolución de indicadores salariales y económicos a lo largo del último ciclo económico: 1995-2010. En % de variación Salarios pactados1 Salarios Reales6 5 Salarios PIB Empleo Deriva IPC Iniciales Finales Impacto cláusula Pactados Brutos brutos3 salarial4 garantía salarial2 3,7 3,9 0,2 4,5 0,6 4,3 -0,4 0,2 2,8 2,5 1995 3,8 3,8 0,0 4,5 0,4 3,2 0,6 1,3 2,4 2,9 1996 2,9 2,9 0,0 3,4 0,6 3,0 0,9 1,4 3,9 3,7 1997 2,6 2,6 0,0 2,3 -0,3 1,4 1,2 0,9 4,5 4,2 1998 2,4 2,7 0,3 2,3 -0,2 2,9 -0,2 -0,6 4,7 5,7 1999 3,1 3,7 0,6 2,3 -1,1 4,0 -0,3 -1,6 5,0 5,6 2000 3,5 3,7 0,2 3,5 -0,7 2,7 1,0 0,8 3,6 4,1 2001 3,1 3,9 0,8 3,9 0,5 4,0 -0,1 -0,1 2,7 3,0 2002 3,5 3,7 0,2 3,8 -0,3 2,6 1,1 1,2 3,1 4,0 2003 3,0 3,6 0,6 2,8 -0,5 3,2 0,4 -0,4 3,3 3,9 2004 3,2 4,0 0,8 2,6 -1,2 3,7 0,3 -0,6 3,6 5,6 2005 3,3 3,6 0,3 3,4 -0,7 2,7 0,9 0,7 4,0 4,1 2006 3,1 4,2 1,1 3,9 0,5 4,2 0,0 -0,3 3,6 3,1 2007 3,6 3,6 0,0 5,1 0,4 1,4 2,2 3,6 0,9 -0,5 2008 2,2 2,2 0,0 3,2 1,0 0,8 1,4 2,4 -3,7 -6,8 2009 1,5 2,2 0,7 0,9 -0,6 3,0 -0,8 -2,0 -0,1 -2,3 2010 2,7 --0,8 -3,0 -0,3 -2,17 0,77 -1,17 2011 1. Para 2010 y 2011los datos son provisionales, referidos a los convenios registrados hasta el 31 de agosto de 2011. 2 . Diferencia en puntos porcentuales entre salarios finales e iniciales. 3 . Datos correspondientes al coste salarial por trabajador de la Encuesta Trimestral de Coste Laboral del INE. 4 . Diferencia en puntos porcentuales entre las tasas de variación del salario bruto y del salario pactado final, aunque en este se considera el impacto de la cláusula de salvaguarda salarial del año anterior y no del año correspondiente. 5 . Variación interanual de diciembre de cada año. En 2011, la variación interanual de agosto. 6 . Deflactados por el IPC. 7 . Primer semestre de 2011. Fuente: INE, ECL y IPC, y MTIN, Estadística de Convenios Colectivos de Trabajo. 7 Ahora bien, además de la incidencia de la desviación de la inflación en el impacto de la cláusula de garantía salarial, también tiene su relevancia el porcentaje de trabajadores que tienen en sus convenios acordados estas cláusulas y el carácter o naturaleza de las mismas. En efecto, el porcentaje de trabajadores con cláusulas de garantía salarial, que había disminuido en los años de retroceso de la inflación de la década de los noventa, hasta situarse en el 48% en 1998, aumentó a medida que volvió a producirse desviaciones de la inflación, hasta casi alcanzar el 73% en 2003 y situarse a partir de entonces y hasta 2008 cercano al 70%. Ahora bien el porcentaje de trabajadores con estas cláusulas disminuyó en los tres últimos años, 2009, 2010 y 2011, hasta situarse por debajo del 50% en 2010 y ligeramente por encima de ese porcentaje en 2011, debido, principalmente, a que en 2008 y 2009 se redujo la inflación y a que en esos dos años se produjeron desviaciones negativas, y no positivas, de la inflación final respecto de la prevista. Además, la naturaleza de las cláusulas, sobre todo que sean retroactivas (se revisa el salario de todo el año cuando se produce la desviación de la inflación) o no (no se revisa el salario del año transcurrido, sino que sólo repercute la cláusula en el salario del año siguiente) también tiene su influencia en el impacto de esas cláusulas en el crecimiento salarial final. Por todo ello, la cuantía del impacto de las cláusulas de garantía salarial nunca tiene la misma entidad que la desviación de la inflación. De hecho, en la mayoría de los años con desviación positiva de inflación respecto de la prevista, la incidencia de las cláusulas, medida por la diferencia en puntos porcentuales del crecimiento final y el inicialmente pactado, suele ser aproximadamente la mitad de la citada desviación de la inflación. Es decir, no toda la desviación de la inflación repercute en aumento salarial para el conjunto de los trabajadores con convenio colectivo. Por otra parte, con la evidencia disponible no queda claro que las cláusulas de garantía salarial tengan carácter inflacionista, ya que para lo que sirven principalmente es para evitar que la desviación de la inflación produzca una pérdida notable del poder adquisitivo de los trabajadores, de forma que esa desviación de la inflación no incida tan negativamente en el consumo privado y, por lo tanto, en la demanda agregada nacional y en el PIB. Es más, si se consideran los años con mayor impacto de las cláusulas de salvaguarda salarial, igual o superior a seis décimas porcentuales, 2000, 2002, 2004, 2005 y 2007, la inflación del siguiente año se reduce en cuatro de los cinco casos, con la única excepción de 2004 (no se incluye 2010, con un impacto de la cláusula de garantía salarial de siete décimas, por no conocerse todavía la inflación para el conjunto de 2011). A ello hay que añadir que, en prácticamente todos los años para los que se dispone de información, el incremento salarial inicialmente pactado en los convenios con cláusulas de garantía salarial acordadas es inferior al de los convenios sin estas cláusulas, lo que es significativo del carácter moderador que tendría acordarlas si no se produjeran desviaciones positivas de inflación. 8 Además, la supresión de las cláusulas de garantía salarial supondría la vuelta al criterio de la inflación pasada, en vez de la prevista, y, en muchos casos, considerar la posible desviación de la inflación en el crecimiento salarial inicial, con la correspondiente incidencia al alza, como ya está ocurriendo en algunos convenios de 2010 y 2011. Ahora bien, y, en parte, como consecuencia de la importancia de las cláusulas de garantía salarial, la evolución del crecimiento salarial finalmente pactado está muy estrechamente relacionada con la evolución de la inflación, medida por la variación interanual del IPC de diciembre de cada año, sin que eso tenga que significar necesariamente que exista una relación de causa a efecto entre los salarios pactados y la inflación. Así, en todos los años del período considerado en los que se reduce la inflación se modera el crecimiento salarial finalmente pactado, con la única excepción de 2001, en el que se mantiene constante el ritmo del incremento salarial. Y, por el contrario, en todos los años en los que aumenta la inflación se acentúa el ritmo de crecimiento de los salarios pactados, salvo en 2004 en el que se atenúa y en 2010 en el que se mantiene constante. Pero esta estrecha relación entre salarios pactados e inflación no supone la inflexibilidad de esos salarios a la evolución de las variables reales, como el PIB en volumen o el empleo. De hecho, en los tres primeros años de crisis económica, 2008, 2009 y 2010, se produjo una importante moderación en el crecimiento salarial pactado, aunque, es cierto, que en los dos primeros años ese crecimiento salarial final superó a la inflación, como consecuencia de que una gran mayoría de los convenios tiene vigencia plurianual (la duración media del conjunto de los convenios es de 3,6 años) y ello produce una inercia de la negociación colectiva que provoca un cierto retardo temporal entre la evolución del salario real pactado y la situación de la economía. Pero en 2010 el crecimiento salarial finalmente pactado ya fue inferior a la inflación, por lo que el salario real pactado se redujo en ese año en ocho décimas. En cualquier caso, esa inercia de la negociación colectiva, que en los años 2008 y 2009 ha podido provocar una cierta falta de flexibilidad salarial, también ha podido tener otro efecto positivo, al aumentar el salario real, como es el de evitar un mayor empeoramiento del consumo privado y del conjunto de la economía, aunque la mayoría de los análisis que respaldan la rigidez de los salarios consideran únicamente, como ya se ha señalado anteriormente, la perspectiva de los salarios como coste laboral y no la de los ingresos de los trabajadores. Si se considera una serie estadística más completa que la correspondiente al último ciclo económico, desde 1977, el análisis a largo plazo sí que evidencia una clara relación entre la situación económica y la variación de los salarios reales pactados, aunque con el citado retardo temporal, que, como se ha indicado, puede servir para frenar algo el empeoramiento económico en situaciones recesivas, sobre todo al principio, y limitar el aumento del coste laboral en el comienzo de las recuperaciones económicas. 9 En efecto, desde 1977 a 1985, período en el que se redujo el empleo neto, el salario real pactado disminuyó. En 1986 siguió disminuyendo el salario real, a pesar de que ya creció el empleo, por la influencia de la debilidad económica de los años anteriores en los convenios colectivos de ese año. De 1987 a 1991 el salario real pactado aumentó en consonancia con el incremento del empleo. En 1992 y 1993, a pesar de la crisis y del descenso del empleo, siguió creciendo el salario real, mientras que en 1994 y 1995, como consecuencia, precisamente, de la crisis de los dos años anteriores, aunque aumentó el empleo, el salario real descendió. De 1996 a 2007 el salario pactado real creció en la mayoría de los años, a la vez que aumentaba el empleo. Y, como ya se ha señalado, en 2008 y 2009, pese a la crisis y la elevada destrucción del empleo, el salario real siguió aumentando, aunque en 2010 disminuyó, al recogerse ya en muchos de los convenios el cambio de la situación económica y no compensarse el repunte de la inflación en ese año. Ahora bien, la evolución de los salarios pactados en la negociación colectiva difiere según las distintas características de los convenios, revisados o nuevos, sectores, provincias y comunidades autónomas y, en particular, según sea el ámbito funcional de los convenios colectivos, de empresa o ámbito superior. En este último aspecto el del ámbito funcional, en prácticamente todos los años con información disponible el crecimiento salarial de los convenios de empresa es inferior al de los convenios de ámbito superior (cuadro nº 2), sobre todo al de los sectoriales provinciales y autonómicos. Esta suele ser una razón que subyace en la defensa de la descentralización de la negociación colectiva a nivel de empresa, preferentemente en detrimento de la de nivel sectorial provincial: la negociación colectiva de empresa tendría mejores resultados económicos, en este caso en materia de inflación, que la sectorial, sobre todo que la provincial. Ahora bien, existen otras razones distintas a la naturaleza de la negociación colectiva de empresa o sectorial, y más relacionada con el tipo de empresa que predomina en cada ámbito de la negociación colectiva, que pueden explicar el menor incremento de los salarios pactados en los convenios de empresa que en los de ámbito superior. La primera razón, sería que el tamaño de las empresas con convenio propio (cercano a los trescientos trabajadores por empresa) es muy superior al de las empresas con convenio sectorial (en torno a siete trabajadores por empresa), lo que implica que el nivel salarial de las primeras sea superior al nivel de las segundas. Así, según la Encuesta Anual de Coste Laboral de 2010 el nivel del coste salarial (salario bruto) en los convenios de empresa o centro de trabajo superaba en un 11% al de los convenios sectoriales estatales y en un 31% al de los convenios sectoriales de ámbito inferior, la mayoría de ellos provinciales. Si a estas diferencias salariales se añade la habitual estrategia sindical de reducir las diferencias o brechas salariales se podría explicar, al menos en parte, que los incrementos de los salarios pactados fuesen superiores en los convenios sectoriales que en los de empresa (entre el 10% y el 20% en la mayoría de los años, como se deduce del cuadro nº 2). 10 Cuadro nº 2. Evolución de los crecimientos salariales finales según el ámbito funcional de los convenios (en %). De empresa Superior a la Diferencia en empresa % Años 3,7 4,0 8,1 1995 3,5 3,9 11,4 1996 2,3 3,0 30,4 1997 2,2 2,6 18,2 1998 2,5 2,8 12,0 1999 3,5 3,8 8,6 2000 3,1 3,8 22,6 2001 3,6 3,9 8,3 2002 2,9 3,8 31,0 2003 3,1 3,7 19,4 2004 3,6 4,1 13,9 2005 3,2 3,7 15,6 2006 3,6 4,3 19,4 2007 3,1 3,7 19,4 2008 2,2 2,2 0,0 2009 1,8 2,2 22,2 20101 1 . Convenios registrados hasta el 31 de agosto de 2011. FUENTE: MTIN, Estadística de Convenios Colectivos de Trabajo. La segunda razón, sería la consideración dentro de los convenios de empresas de los convenios de las administraciones públicas y de las empresas públicas, que suelen seguir más estrictamente las previsiones de inflación que las empresas privadas. Ello hace que en la mayoría de los años el crecimiento salarial de los convenios de las empresas privadas sea superior al de los convenios de empresas y administraciones públicas y que ese crecimiento en los convenios de las empresas privadas no sea muy diferente al de los convenios sectoriales. La tercera razón, que algunas de las grandes empresas, muchas de ellas con convenio de empresa, acuerden con sus trabajadores, sobre todo los más cualificados, incrementos salariales y complementos salariales al margen y adicionales a los pactados en los convenios colectivos, lo que puede también explicar que se modere el incremento salarial que se pacta en los convenios de empresas. La cuarta razón, que así mismo las grandes empresas suelen acordar en sus convenios prestaciones sociales complementarias y otras ayudas económicas superiores a las que se acuerdan en los convenios sectoriales en los que predominan las pequeñas empresas, lo que podría contrarrestar parcialmente los menores crecimientos salariales que se pactan en los convenios de empresa. Y, por último, la quinta razón, que los menores crecimientos salariales pactados en los convenios de empresa puedan compensar la también menor jornada laboral, en torno a sesenta horas anuales medias, en los convenios de empresa que en los sectoriales. 11 III. Los salarios brutos percibidos, las derivas salariales y el efecto composición. No siempre la evolución de los salarios brutos percibidos por los trabajadores (estimados por el coste salarial por trabajador de la Encuesta Trimestral de Coste Laboral –ECL- del INE) coincide con la de los salarios finalmente pactados en los convenios colectivos, y ello porque puede ocurrir que los convenios no expliquen totalmente ni la cuantía ni el incremento salarial realmente percibido por los trabajadores. De hecho, el salario bruto percibido por cada trabajador depende, en parte, de la tarifa salarial pactada de los convenios colectivos (salario garantizado para todos los trabajadores de cada categoría profesional), pero no en su totalidad, ya que existen una variada serie de factores diferentes a la tarifa salarial que también pueden influir en el citado salario bruto. Entre estos variados factores que pueden influir en que el salario bruto percibido no coincida ni en el nivel ni en la tasa de variación con el salario pactado, se encuentran los complementos personales, familiares y de puesto de trabajo, las pagas de beneficio, los pluses de rendimiento o productividad, las horas extraordinarias, las horas no trabajadas y no pagadas por distintas causas, como las debidas a conflictos laborales o la reducción de la jornada por situaciones de crisis de empresa, los descuelgues salariales de las empresas con dificultades económicas y los aumentos y complementos salariales adicionales acordados entre empresarios y trabajadores al margen de los convenios colectivos, sobre todo para los trabajadores más cualificados y especializados. Además, existe otro factor que a nivel agregado, puede diferenciar los salarios brutos de los pactados, en concreto el llamado “efecto composición” de los salarios que se produce cuando cambia la estructura del empleo entre colectivos y categorías de trabajadores con salarios diferentes. Por ejemplo, cuando existe movilidad de trabajadores entre sectores, ocupaciones o categorías profesionales, cunado cambia la distribución del empleo por sexo, edad, nacionalidad o nivel educativo o cuando se altera el peso relativo del empleo según la duración del contrato, indefinido o temporal, o la duración de la jornada, a tiempo completo o a tiempo parcial. Ante la dificultad para comparar los niveles salariales de los convenios colectivos con los niveles de los salarios brutos estimados por la Encuesta de Coste Laboral, la comparación se suele realizar en términos de tasas de variación de las dos variables. De hecho, se suele considerar como “deriva” o “deslizamiento” salarial a la diferencia de las tasas de variación del salario bruto percibido por trabajador y del salario finalmente pactado. Esa diferencia o “deriva salarial” es la que se calcula en el cuadro 1, aunque el crecimiento del salario final pactado utilizado para el cálculo no coincide con el de la segunda columna del cuadro para cada año, ya que el impacto de la revisión salarial por la aplicación de las cláusulas de garantía salarial utilizado en el cálculo es el del año anterior y no el del año de referencia. Ello se debe a que, en el caso de que la cláusula sea retroactiva, se cobra en el primer trimestre del año siguiente y es en ese año (en el que se cobra), y no para el 12 que se pacta la cláusula, en el que se incluye en el salario bruto estimado por la Encuesta de Coste Laboral: es decir, la tasa de variación del salario pactado que se considera para el cálculo de la deriva salarial de un año es la suma del crecimiento inicialmente pactado para ese año y el impacto de la cláusula de garantía salarial del año anterior. Como se observa de los datos del cuadro 1, desde 1998 hasta 2006, con la excepción de 2002, años en los que el crecimiento del PIB superó el 3%, la deriva salarial fue negativa, al crecer el salario bruto por debajo del pactado. También en 2010, en el que, por el contrario, el PIB retrocedió el 0,1, la deriva salarial fue negativa. En el resto de los años, en los que el PIB creció menos del 3%, con las únicas excepciones de 1997 y 2007 (años en los que aumentó más que ese porcentaje), e, incluso, descendió, como ocurrió en 2009, con el -3,9%, la deriva salarial fue positiva, lo que significa que en esos años el aumento del salario bruto fue superior al pactado en los convenios colectivos. De la evolución de la deriva salarial en los últimos dieciséis años parece deducirse, en general, un comportamiento anticíclico, es decir, en la mayoría de los años expansivos y de mayor incremento del PIB (las únicas excepciones fueron 1997 y 2007) la deriva salarial fue negativa y en la mayoría de los años de menor crecimiento económico y recesión económica (con la única excepción de 2010) la deriva salarial fue positiva. Este comportamiento anticíclico de la deriva salarial debe analizarse con cierto detenimiento, puesto que la mayoría de los componentes que explican su evolución tienen un comportamiento procíclico, el contrario del que se observa realmente. Por un lado, al incidir más positivamente los componentes que elevan la “deriva salarial” (al crecer más el salario bruto que el pactado) en las expansiones que en las recesiones, como es el caso de los complementos salariales, los pluses de productividad, las pagas de beneficios, la realización de las horas extraordinarias y los acuerdos al margen de los convenios. Por otro lado, porque los componentes que actúan negativamente sobre las derivas salariales (al crecer menos el salario bruto que el pactado), como las posibilidades de descuelgue salarial o la reducción de la jornada por situaciones desfavorables de las empresas, tienen más entidad en las recesiones que en las expansiones. Por todo ello, parecería que la deriva salarial tendería a ser positiva en las expansiones y negativa en las recesiones, cuando realmente ocurre lo contrario, como se constata con los datos del cuadro 1. Esa contradicción se explica, precisamente, por el citado “efecto composición”; debido a que los cambios en la estructura del empleo que se producen a lo largo del ciclo económico tienden a aumentar el peso relativo de los colectivos de trabajadores con salarios inferiores a la media en las expansiones, lo que reduciría el nivel y el incremento medio de los salarios brutos, y a aumentar el peso relativo de los colectivos de trabajadores con salarios superiores a la media en las recesiones, lo que provocaría el aumento del nivel y el incremento medio de esos salarios brutos. En efecto, en los años de expansión, de fuerte crecimiento del PIB, la mayor parte del crecimiento del empleo se concentra en trabajadores con salarios 13 relativamente bajos, como mujeres, extranjeros, trabajadores de la construcción y contratados temporalmente, lo que hace que el salario medio bruto de los trabajadores tienda a disminuir, mientras que, por el contrario, en los años de bajo o negativo crecimiento del PIB el descenso del empleo se concentra también en esos mismos colectivos, es decir, en los que el salario es inferior a la media, por lo que el salario bruto medio tiende a aumentar. Es la evolución de la tasa de temporalidad (porcentaje de asalariados con contratos temporales) una de las variables que explica en mayor medida el “efecto composición” del salario, debido a que el salario medio de los trabajadores asalariados temporales es casi una tercera parte menor que el de los trabajadores asalariados indefinidos: la disminución de la tasa de temporalidad provocará un “efecto composición” positivo de los salarios y elevará el salario medio bruto de los trabajadores y la deriva salarial, mientras que el aumento de la tasa de temporalidad tendrá el efecto contrario, al provocar un “efecto composición” negativo y reducir tanto el salario bruto medio como la deriva salarial. Precisamente, la evolución de la tasa de temporalidad en los últimos años explica el comportamiento más reciente de la deriva salarial y, en concreto, la excepción de 2007, año de creación de empleo y evolución positiva de la deriva salarial, así como los valores de 2008 y 2009, años de retroceso del empleo y evolución también positiva de la deriva salarial. En efecto, la tasa de temporalidad disminuyó notablemente en 2007, 2008 y 2009 y, en cambio, se redujo en mucha menor medida en 2010. En 2007 la tasa de temporalidad disminuyó en media anual en 2,3 puntos (del 34% al 31,7%), a pesar del fuerte crecimiento del PIB y el empleo que todavía se produjo en ese año, debido al efecto de la reforma laboral de 2006, que tenía como objetivo principal la limitación de la contratación temporal y el aumento de la indefinida. En 2008 y 2009 la tasa de temporalidad se redujo, como consecuencia de la crisis y de que el retroceso del empleo se concentró en el de carácter temporal, en 2,4 puntos (del 31,7% al 29,3%) en el primero año y en 2,9 puntos (del 29,3% al 25,4%) en el segundo año. En 2010 empieza a detectarse un mayor descenso del empleo indefinido y la tasa de temporalidad solo disminuyó en cinco décimas (del 25,4% al 24,9%). Los cálculos de la incidencia del efecto composición en el crecimiento salarial bruto debido al descenso de la tasa de temporalidad de 2007, 2008 y 2009 (sin tener en cuenta otros posibles componentes del efecto composición, como el mayor descenso del empleo asalariado indefinido de las mujeres y los extranjeros que el de los varones y los nativos), se efectúan con base en las estimaciones de los salarios de los trabajadores indefinidos y temporales de las Encuestas de Estructura Salarial correspondientes a esos años, según las cuales el salario bruto de los trabajadores temporales era inferior al de los trabajadores indefinidos en un 31,4% en 2007, en un 31,1% en 2008 y en un 30,4% en 2009, último año para el que se dispone de los datos de esa encuesta. Estos cálculos suponen que ocho décimas del crecimiento salarial bruto de 2007 (3,9%) se explicarían por el “efecto composición” de los salarios, lo que significaría que la deriva salarial positiva de cinco décimas, contradictoria con 14 una situación todavía expansiva, se convertiría en negativa por tres décimas. Por otra parte, los elevados aumentos del salario bruto de 2008 y 2009 (5,1% en el primero y 3,2% en el segundo), que contrastan con la situación de recesión económica de esos dos años, se explicarían, en parte, por el “efecto composición” de los salarios relacionado, precisamente, con el retroceso de la tasa de temporalidad en esos dos años. Ese “efecto composición” se estima en nueve décimas en 2008 y en 1,3 puntos en 2009, lo que en este último año reduciría el incremento del salario bruto hasta el 1,9%. Por último, en 2010, el escaso descenso de la tasa de temporalidad, que justificaría un reducido “efecto composición”, de solo dos décimas porcentuales, junto a la repercusión de la crisis económica en la demanda de trabajo y en los salarios percibidos por cada trabajador ocupado, explicaría la importante moderación salarial que se produjo en ese año, al reducirse el ritmo de aumento del salario bruto por trabajador desde el 3,2% en 2009 al 0,9% en 2010. Es decir, en este año tendrían más entidad los factores que inciden en las fases recesivas limitando el crecimiento salarial (debilidad de la situación económica, cláusulas de descuelgue salarial y reducción de la jornada) que el llamado “efecto composición” de los salarios. IV. Salarios, productividad y costes laborales unitarios. En el modelo salarial de la negociación colectiva española ha venido influyendo, como ya se ha señalado, la inflación, pero también la productividad por ocupado. De hecho, en los Acuerdos Interconfederales para la Negociación Colectiva que estuvieron vigentes de 2002 a 2008 el criterio salarial básico era el de la inflación prevista, pero con dos matizaciones: la primera, que los salarios pactados podían crecer por encima de la inflación prevista, siempre que el exceso no absorbiera todo el incremento de la productividad por ocupado, y que se podría acordar cláusulas de garantía salarial para cuando la inflación final superara a la prevista. En cambio, para el período 2010-2012 el Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva basa las recomendaciones salariales en bandas salariales, distintas para cada año e independientes de la inflación prevista y de la variación de la productividad por ocupado, aunque se prevé la posibilidad de acordar cláusulas de garantía salarial que consideren el conjunto del período de vigencia del acuerdo. Teniendo en cuenta la aplicación de las cláusulas de garantía salarial, es decir, considerado el incremento salarial finalmente pactado y no el inicial, los salarios reales pactados han aumentado en todos los años desde 1996, salvo en 1999, 2000, 2002, 2007 y 2010, años en los que se produjeron importantes repuntes de la inflación, y en los que, pese a la aplicación de las cláusulas de garantía salarial en esos años, el incremento nominal de los salarios pactados no fue suficiente para compensar el aumento de la inflación. En cualquier caso, el aumento de los salarios pactados ha permitido en los quince años considerados un incremento del poder adquisitivo de los trabajadores de 8,6 puntos porcentuales, equivalente a seis décimas en media anual (parte izquierda del cuadro 3). 15 Ahora bien, un análisis más completo exige comparar la evolución de los salarios pactados reales con la productividad aparente por ocupado, estimada por la Contabilidad Nacional Trimestral de España (CNTR)1. Pero esta comparación está influida por el comportamiento claramente contracíclico de la evolución de la productividad por ocupado en España, que crece mucho menos en el período expansivo 1996-2007 que en el período recesivo 2008-2010, a diferencia de lo que ocurre en otros países, en los que la evolución de la productividad es procíclica. Esta diferencia, que es muy relevante, pues la estrecha vinculación de los salarios a la productividad justificaría que los incrementos salariales en España fuesen superiores en las épocas recesivas que en las expansivas, se explicaría porque los ajustes de las empresas en España a los cambios en la situación económica se producen principalmente vía el empleo, cuando en otros países se utilizan más intensamente otros procedimientos, como la reducción de la jornada laboral y la modificación de otras condiciones de trabajo. En cualquier caso, la comparación de las dos magnitudes refleja que de los quince años considerados solo en seis (1997, 1998, 2001, 2003, 2006 y 2008, todos expansivos menos el último) el incremento de los salarios reales pactados superó al de la productividad por ocupado. En el resto de los años, bien porque se redujo el salario real pactado (1999, 2000, 2002 y 2010) o bien porque el crecimiento de esa magnitud fuese nulo (2007) o inferior al de la productividad por ocupado (1996, 2004, 2005 y 2009), la variación de los salarios reales no es suficiente para absorber el crecimiento de la productividad por ocupado, de forma que para el conjunto del período considerado el incremento total de la productividad por ocupado superó al de los salarios reales en 3,7 puntos porcentuales, lo que puede ser indicativo de la pérdida de peso relativo de las rentas salariales en el total de la renta nacional. Ahora bien, la situación difiere en las dos fases del período considerado, la expansiva y la recesiva, ya que, mientras que en la primera (1996 - 2007), de bajo crecimiento de la productividad por ocupado, el aumento de los salarios reales superó en tres décimas al de la productividad, en la segunda (20082010), de mayor crecimiento de la productividad por ocupado, el avance de esta superó en cuatro puntos porcentuales al del salario real. Hay que tener en cuenta que el análisis realizado es desde el punto de vista del trabajador, al utilizar como variables de referencia los salarios pactados y el IPC (parte izquierda del cuadro 3). El análisis desde el punto de vista del empresario exigiría considerar el coste laboral y el deflactor del PIB, lo que puede realizarse con las estimaciones de la Contabilidad Nacional Trimestral de España (CNTR), que considera la remuneración por asalariado, variable equivalente al coste laboral por trabajador, que incluye, además del salario bruto percibido por los trabajadores, las cotizaciones salariales a cargo del empresario y otros pagos no salariales como las indemnizaciones por despido (parte derecha del cuadro 3). 1 Hay que tener en cuenta que la productividad aparente por ocupado para el conjunto de la economía se estima como el cociente entre el PIB en volumen o real y el empleo equivalente a tiempo completo. Como la productividad, la producción en volumen por ocupado, es una magnitud medida en términos reales y no monetarios, la comparación correcta de esta variable será con los salarios reales y no con los monetarios. 16 Cuadro 3.- Los salarios, la productividad y los costes laborales unitarios (en % de variación anual). Años Salarios pactados (1) IPC1 (2) Salarios pactados reales (3) 0,6 0,9 1,2 -0,2 -0,3 1,0 -0,1 1,1 0,4 0,3 0,9 0,0 2,2 1,4 -0,8 Productividad2 Diferencia (4) (5)=(3) (4) 3,8 3,2 1,0 -0,4 19965 2,9 3,0 0,3 0,6 1997 2,6 1,4 0,2 1,0 1998 2,7 2,9 0,1 -0,3 1999 3,7 4,0 0,0 -0,3 2000 3,7 2,7 0,4 0,6 2001 3,9 4,0 0,4 -0,5 2002 3,7 2,6 0,7 0,4 2003 3,6 3,2 0,6 -0,2 2004 4,0 3,7 0,4 -0,1 2005 3,6 2,7 0,7 0,2 2006 4,2 4,2 0,7 -0,7 2007 3,6 1,4 1,4 0,8 2008 2,2 0,8 3,1 -1,7 2009 2,26 3,0 2,3 -3,1 2010 1 Variaciones interanuales de diciembre 2 PIB/ empleo equivalente a tiempo completo. 3 Remuneración por asalariado/productividad. 4 CLU monetario/deflactor del PIB 5 Comienza la serie en 1996, pues la CNTR es base 1995. 6 Convenios registrados hasta el 31 de agosto de 2011. FUENTE: INE, IPC y CNTR, y MTIN, Estadística de Convenios Colectivos de Trabajo. 17 Remuneración por asalariado (6) 4,0 2,3 2,0 2,0 2,9 3,6 3,3 3,6 3,0 3,7 4,0 4,8 6,4 4,1 0,7 Productividad2 CLU 3 (7) = (4) (8) 1,0 0,3 0,2 0,1 0,0 0,4 0,4 0,7 0,6 0,4 0,7 0,7 1,4 3,1 2,3 3,0 1,9 1,8 1,9 2,8 3,2 2,9 2,9 2,4 3,3 3,3 4,0 4,9 1,0 -1,5 Deflactor PIB (9) CLU real 4 3,5 2,4 2,5 2,6 3,5 4,2 4,3 4,1 4,0 4,3 4,1 3,3 2,4 0,6 1,0 -0,5 -0,4 -0,6 -0,7 -0,6 -1,0 -1,3 -1,2 -1,5 -1,0 -0,8 0,7 2,4 0,4 -2,5 (10) Según esta perspectiva, el coste laboral unitario (CLU) nominal o monetario (cociente entre la remuneración por asalariado y la productividad por ocupado), tiende a crecer hasta 2006 en torno al 3% en la mayoría de los años debido, en gran medida, al bajo incremento de la productividad por ocupado en las fases expansivas de la economía española. El repunte en el avance del CLU en 2007 y 2008 se debe en los dos años, en parte, al efecto composición de los salarios derivados del aumento de la temporalidad y, además, en el último año, 2008, al aumento de las indemnizaciones por despido, factores que más que contrarrestaron la intensificación del incremento de la productividad que se produjo en ese último año en coherencia con su comportamiento anticíclico. En cambio, en 2009 y 2010, la moderación salarial, pese a la incidencia del efecto composición y al impacto de las indemnizaciones por despido, sobre todo en el primer año, junto al mayor incremento de la productividad, consecuencia de citado comportamiento anticíclico, reduce notablemente el ritmo de incremento del CLU, que se convierte en negativo en 2010 (-1,5%). Pero si se compara el CLU nominal con el deflactor del PIB, el CLU real (CLU/Deflactor PIB) disminuye en todos los años, salvo en el período 20072009. En el período 1996-2006 el descenso del CLUR refleja una situación en la que, a pesar del relativamente elevado incremento del CLU nominal, consecuencia, en parte, del escaso incremento de la productividad, ese avance del CLU nominal es menos intenso que el del deflactor del PIB, que se mantiene relativamente elevado, sobre todo a partir de 2000, por las presiones inflacionistas que acompañaron a este período expansivo de la economía española. Lo contrario ocurrió en el período 2007-2009, en el que aumentó el CLU real, como consecuencia, por un lado, del retroceso de la inflación y, por otro lado, de la aceleración de la remuneración por asalariado, explicada, en gran medida, como ya se ha señalado, por el efecto composición positivo de los salarios y el aumento de las indemnizaciones por despido. La vuelta al descenso del CLUR real en 2010, el mayor de la serie considerada, se explica, a su vez, por el ligero avance del deflactor del PIB y por la reducción, por primera vez, del CLU monetario, que se deriva del la importantísima desaceleración de la remuneración salarial que acompañó al debilitamiento de la actividad económica y el correspondiente incremento del paro en la fase de recesión de la economía española, desaceleración más intensa que la de la productividad por ocupado. El predominio del descenso del CLU real, sobre todo en el período expansivo de la economía española, supone una importante contribución de los costes laborales al aumento de la rentabilidad de las empresas en el último ciclo de la economía española. Solo en tres años (2007-2009), en los que coexisten circunstancias, como el efecto composición de los salarios, el aumento de las indemnizaciones por despido, la incidencia en la inercia salarial de la negociación colectiva plurianual y el notable retroceso de la inflación en 2008 y 2009, los costes laborales contribuyeron negativamente a la rentabilidad de las empresas, aunque cada vez menos intensamente, hasta que en 2010 la contribución positiva de los costes laborales a la rentabilidad de las empresas vuelve a ser positiva y la más elevada de la serie considerada. 18