Política monetaria y crisis económica: La hipótesis de la deflación

Anuncio

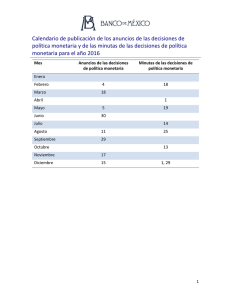

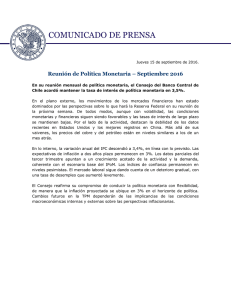

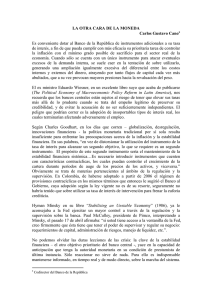

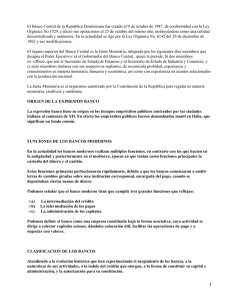

Equilibrio Económico, Revista de Economía, Política y Sociedad. Vol. 9 (1) Semestre enero-junio de 2013 Núm. 35, pp. 9-40 ISSN: 2007-2627; ISSN (versión electrónica): 2007-3666 Política monetaria y crisis económica: La hipótesis de la deflación de la deuda Abigail Rodríguez Nava* Agustín Raymundo Vázquez García* Christian de la Luz Tovar** Resumen El propósito de esta investigación es presentar una explicación de la crisis económica y financiera actual con base en las aportaciones de dos teóricos destacados Irving Fisher y Hyman Minsky; en particular, se subrayan los conceptos de deflación de la deuda y la rigidez de los salarios nominales como instrumento de política monetaria. El enfoque presentado en esta investigación destaca la convergencia de ambos autores, y muestra algunos hechos empíricos que destacan la validez de la hipótesis de la deflación de la deuda. *Profesores investigadores de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco. Palabras clave: Crisis económica, deflación de la deuda, rigidez de los salarios, política monetaria, Post-keynesianismo. [email protected] [email protected] Monetary Policy and economic crisis: the hypothesis of the debt deflation ** Estudiante del Doctorado en Ciencias Económicas de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco. [email protected] Abstract This research aims to provide an explanation of the recent economic and financial crisis, based on the contributions of two prominent theorists Irving Fisher and Hyman Minsky. The paper especially emphasizes the concept of debt-deflation and the rigidity of nominal wages as monetary policy mechanisms and instruments. The approach presented in this research underlines the convergence of both authors, and show some empirical facts that highlight the validity of the hypothesis of debt-deflation. Keywords: Economic crises, debt-deflation, wages rigidity, monetary policy, Post Keynesianism. JEL Classification: E31, E65. Recibido el 9 de agosto de 2012 Aceptado el 20 de enero de 2013 de 2012 Política monetaria y crisis 10 I. Introducción La crisis económica y financiera mundial, que se hizo evidente desde 2006, ha suscitado diversas interpretaciones, muchas de ellas motivadas por relaciones entre los hechos empíricos actuales y también por su contraste con los acontecimientos ocurridos en la época de la Gran Depresión. Existen también argumentos contrastantes respecto al quehacer de la política económica, en particular sobre el rol de las instituciones gubernamentales y del banco central en la definición de criterios para superar la crisis. Actualmente, en la teoría económica ortodoxa se distinguen tres escuelas: la Nueva Macroeconomía Clásica (NMC), la Nueva Economía Keynesiana (NEK) y el Nuevo Monetarismo (NM); estas escuelas de pensamiento son muy relevantes porque sus explicaciones, sobre cómo se vinculan las variables macroeconómicas, son utilizadas como base de los criterios y medidas de política económica; al menos la NMC y la NEK se han considerado como el fundamento de las prescripciones de política fiscal y monetaria que muchos gobiernos y organismos internacionales adoptan. Las tres escuelas citadas tienen como antecedente común a la Teoría Neoclásica, e incluso se consideran una extensión de ésta. Los rasgos que comparten son: 1) la explicación de los agregados macroeconómicos a partir de la conducta optimizadora e individual de los agentes (consumidores, empresas, bancos comerciales y gobierno); 2) los supuestos de competencia perfecta, particularmente la homogeneidad entre los agentes (los consumidores son idénticos en sus gustos y preferencias, las firmas, en su tecnología de producción) y la flexibilidad de precios que posibilita la permanencia del equilibrio en todos Rodríguez, Vázquez y de la Luz Tovar 11 los mercados; 3) la conclusión de que los desequilibrios (reales y monetarios) son resultado de rigideces o fricciones de precios. Existen también diferencias entre 1 estos enfoques ortodoxos. La NMC, representada por los trabajos de Lucas y Stokey (1987), Kydland y Prescott (1982 y 1991), Stokey, Lucas y Prescott (1989), Sargent (1987), Lucas (1988, 1996 y 2003), y Woodford (2003), se reconoce como la versión más refinada de la Teoría Neoclásica; entre sus rasgos distintivos destaca la formalización de las decisiones de los individuos en contextos de riesgo e incertidumbre, bajo la suposición de que la racionalidad de los agentes les permite utilizar los modelos más fieles sobre la dinámica de los precios, es decir, aun cuando desconozcan el valor exacto de los precios en el futuro, sí conocen la dinámica que describe la trayectoria de esos precios. El modelo macroeconómico de la NMC subraya que las variables reales de la economía como son la producción, inversión, consumo y nivel de empleo son independientes de las decisiones de política monetaria, por lo tanto, la única función de la autoridad monetaria es el control de precios; solamente cuando existen choques aleatorios en la economía, expresados en cambios imprevistos (o discrecionales) en las medidas monetarias, es posible un cambio sólo de muy corto plazo en las variables reales. Para la NMC el principal instrumento del banco central es la tasa de interés, la regla monetaria establece que esta tasa aumenta con la inflación porque el incremento de los precios de los bienes conduce al 1 Entre los principales representantes de la Teoría Neoclásica se encuentran: Kenneth Arrow, Gerard Debreu, y Frank Hanh, por sus aportaciones a la demostración de existencia del equilibrio general competitivo en vigencia de las condiciones de competencia perfecta (Véase Arrow y Hahn, 1971; y Debreu, 1972). Como parte de este marco analítico también destacan los autores de los modelos de crecimiento exógeno: Solow (1956) y Swan (1956); y del crecimiento endógeno que atribuyen el crecimiento a algún factor específico, por ejemplo, el capital humano (Romer, 1986), el gasto público (Barro, 1990), la investigación y el desarrollo (Romer, 1990 y Lucas, 1988), o la innovación y los derechos de propiedad (Aghion y Tirole, 1994). 12 Política monetaria y crisis aumento de la demanda de dinero, y la forma de contrarrestar este resultado es incrementando la tasa de interés. 2 La NEK ha concentrado su investigación en la demostración de las causas que propician los desequilibrios en los mercados de trabajo y de crédito. En el primer caso, los trabajos más representativos son los de: Solow (1979), McDonald y Solow (1981), Azariadis y Stiglitz (1983), Shapiro y Stiglitz (1984), Akerlof (1984), Yellen (1984) y Mankiw (1985). Respecto a los desequilibrios en el mercado de crédito, destacan las aportaciones de: Stiglitz y Weiss (1981), Blinder y Stiglitz (1983), Bernanke y Gertler (1989), Jaffee y Stiglitz (1990), Holmstrom y Tirole (1997) y Bhattacharya, Boot y Thakor (2004). La tesis de base común de la NEK indica que el desempleo es resultado de la rigidez del salario real y el racionamiento de crédito es consecuencia de la rigidez de la tasa de interés real; en ambos casos, los precios son superiores a su nivel de equilibrio porque así conviene a los beneficios del agente con poder de mercado, las empresas fijan salarios elevados para asegurarse la contratación de los trabajadores más calificados y su máximo esfuerzo y productividad, los bancos comerciales fijan tasas de interés considerables para reducir las pérdidas por el incumplimiento de los deudores. El Nuevo Monetarismo, representado por los trabajos de Lagos y Wright (2005) y Williamson y Wright (2010 y 2011), distingue la importancia de la intermediación financiera y de las fricciones, distintas de precios, que dificultan los intercambios y en consecuencia propician los desequilibrios en la economía. Muchos países han mostrado su empeño en seguir las prescripciones de la NMC y de la NEK, en este afán, se han sumado a las políticas de liberalización de los mercados, y desregulación en los sectores financiero y laboral, todo en el entendido de que la eliminación de fricciones y la vigencia de flexibilidad de 2 La exposición más completa de la política monetaria desde el enfoque de la Nueva Macroeconomía Clásica se encuentra en Woodford (2003) y Walsh (2003). Rodríguez, Vázquez y de la Luz Tovar 13 precios propicia el buen funcionamiento de los mercados o la ausencia de crisis; sin embargo, la práctica de la política monetaria se ha expresado no sólo en el control de la tasa de interés, sino también en la determinación del tipo de cambio y del salario. El propósito de esta investigación es presentar una explicación de la crisis económica y financiera actual con base en las aportaciones de dos teóricos destacados Irving Fisher y Hyman Minsky; en particular, se subrayan los conceptos de deflación de la deuda y la rigidez de los salarios nominales como instrumento de política monetaria. El análisis es relevante porque a pesar de que Fisher es 3 considerado por algunos economistas como un teórico ortodoxo, y Minsky es uno de los fundadores del Post-keynesianismo, ambos tienen una interpretación coincidente de la crisis. El argumento de Fisher sobre la deflación de la deuda es contrario al denominado “Efecto Pigou” y al “Efecto Keynesiano” (del modelo ISLM); para Fisher, la flexibilización de los precios y de los salarios nominales como mecanismo de estabilización no es suficiente para alcanzar el equilibrio del mercado. La principal conclusión de la investigación es que la política sobre la determinación de los salarios, muchas veces discrecional, no debería centrarse en el objetivo de disminuir los costos unitarios del trabajo, sino en favorecer su asociación con la productividad. El documento está organizado en seis secciones con el siguiente contenido: 1) la exposición de las interpretaciones empíricas más recurrentes de la crisis actual; 2) la explicación del Efecto Fisher sobre la deflación de la deuda; 3) el contraste del 3 Si se consideran solamente las prescripciones de política monetaria de Irving Fisher, este autor no se ubicaría dentro de la escuela ortodoxa, porque como se explicará más adelante, él subraya los efectos sobre las variables reales de una política monetaria expansiva (Fisher, 1933). Por otro lado, la mayoría de sus aportaciones teóricas están asociadas con la escuela Neoclásica entre éstas destacan: sus trabajos encaminados al desarrollo de la teoría de la utilidad marginal y al equilibrio general competitivo (Fisher, 1918), la defensa de la ecuación cuantitativa del dinero (Fisher, 1911 y 1923), y el estudio de las tasas de interés reales y nominales(Fisher, 1913), así como su análisis de la tasa de rendimiento sobre los costos que maximizan las empresas, lo que es un antecedente de la conocida tasa interna de retorno (Fisher, 1909 y 1930). Política monetaria y crisis 14 Efecto Fisher con el Efecto Pigou, el Efecto Keynes y el Efecto Patinkin; 4) la vinculación del Efecto Fisher con la aportaciones de Minsky (respecto a la inestabilidad financiera; 5) la propuesta de política monetaria anti-cíclica, derivada de las contribuciones de Fisher y Minsky; y 6) las conclusiones de la investigación. II. Explicaciones empíricas de la reciente crisis económica Entre las explicaciones empíricas de la actual crisis económica y financiera se encuentran: 1) La situación de la balanza de pagos estadounidense. Desde 1977, la balanza comercial estadounidense ha sido deficitaria, aunque a primera vista, esto podría parecer favorable para muchas economías, entre ellas para los países de América Latina, en realidad la situación es grave, por un lado, porque ha disminuido la importación proveniente de los países latinoamericanos y se ha incrementado la importación de bienes de China; además, el problema mayor es que el financiamiento de tales adquisiciones se realiza mayoritariamente a través de la emisión de títulos financieros en lugar de utilizar activos reales. 4 2) La política monetaria expansiva en Estados Unidos. Ante la recesión que se experimentó en Estados Unidos en la década de los años noventa, la política monetaria emprendida consistió en una reducción drástica de las tasas de interés para incentivar la inversión y la demanda (la tasa de fondos federales se redujo del 6.5% en 2001 a sólo el 1% en 2003). Esto propició, en primer lugar, la movilización del capital (desde títulos públicos) hacia los mercados de deuda hipotecaria bursatilizada, y a continuación la expansión de los mercados financieros ante la demanda de nuevos instrumentos que aseguraran elevados 4 Esta explicación se ha subrayado en Bertaut y Paunder (2009), Celone (2008), Hubbard (2006) y Morrison (2011). Rodríguez, Vázquez y de la Luz Tovar 15 rendimientos en el corto plazo; escasamente, la contracción de la tasa de interés en Estados Unidos favoreció la inversión productiva y la demanda. 5 3) El incremento en las actividades de intermediación financiera y la bursatilización de activos. La demanda por títulos financieros que aseguren la máxima rentabilidad en el corto plazo por parte de inversionistas, y la necesidad de liquidez para solventar gastos por parte de otros agentes (empresas, bancos comerciales y gobiernos) ha contribuido a la expansión continua de los mercados financieros. Así, se crean nuevos instrumentos acordes con las características de riesgo y rendimiento de los demandantes; los bancos comerciales subordinan sus actividades tradicionales de oferta y demanda de crédito y ahorro, a la compra y venta de instrumentos financieros públicos y privados así como a la participación activa en los mercados de derivados; y los gobiernos, ante su necesidad de recursos, emiten continuamente nuevos instrumentos de deuda, bursatilizan sus pasivos y también participan activamente en los mercados de derivados; familias, empresas, bancos comerciales y gobiernos han incrementado su endeudamiento. 6 4) El incremento del endeudamiento privado y público. Hogares, empresas y gobiernos han incrementado notoriamente su nivel de endeudamiento. Ante la posibilidad de la titularización de activos, muchas instituciones financieras otorgaron créditos de forma indiscriminada, dado que éstas no serían los acreedores finales, así se otorgaron recursos sin una adecuada valoración de la calidad crediticia. Los casos más evidentes y conocidos en Estados Unidos fueron los asociados con las hipotecas Subprime (autorizados a pesar de los elevados niveles de riesgo de incumplimiento) y los créditos NINJA (otorgados sin la demostración de ingresos por los solicitantes, No Income, No Job or Asset).7 5 6 7 Véase: Bernanke (2010b y 2012). Véase: De la Dehesa (2009), Kose, Prasad y Taylor (2009), Reinhart y Rogoff (2011) y Bernanke (2012). Véase: Benanke (2010a) y Bernanke (2012) 16 Política monetaria y crisis 5) El uso de políticas pro-cíclicas en lugar de medidas anti-cíclicas. En su mayoría, las medidas “anti-crisis” a las que se ha recurrido en muchos países, han estado estrechamente vinculadas a las tesis ortodoxas de disciplina fiscal, contracción de gasto público, liberalización de mercados, flexibilidad de precios y desregulación económica; no obstante estas medidas, en lugar de ser anti-cíclicas, han sido de hecho pro-cíclicas porque han contribuido al agravamiento de la crisis (y del ciclo recesivo); por ejemplo, el incremento de tarifas para los bienes y servicios públicos, la reducción del gasto público, así como el aumento de tasas impositivas o la creación de nuevos impuestos sólo ha contribuido al deterioro del mercado interno, y en consecuencia a la contracción del producto; de igual forma, la flexibilidad de los mercados se ha expresado en reducción de precios de algunos bienes privados, la contracción del salario nominal y la agudización del desempleo, lo que también ha reforzado la contracción de la demanda interna. 8 III. La hipótesis de la deflación de la deuda de Fischer A principios del siglo XX, el economista norteamericano Irving Fisher planteó un marco de análisis para explicar las causas y los efectos de la crisis de la Gran Depresión de 1929, él identificó como el factor principal que originó la crisis, al declive del rendimiento de las inversiones reales en el contexto de una economía financiada principalmente a través de instrumentos de deuda. De acuerdo con Fisher, la deflación de la deuda es un proceso económico que conduce a un escenario de crisis, inicia con una situación generalizada de sobreendeudamiento, que propicia una demanda excesiva de liquidez por parte de los consumidores y las empresas en la intención de saldar sus créditos, esta demanda de efectivo contrae el monto de los depósitos bancarios; conforme se van 8 Véase: Young y Semmler (2011), Borghi (2011) y Bordo, Markiewicz y Jonung (2011). Rodríguez, Vázquez y de la Luz Tovar 17 liquidando las deudas, las ventas de bienes por parte de las empresas disminuyen, esta contracción se intenta atacar con la caída de los precios (deflación de precios); sin embargo, en lugar de que la demanda de bienes se incremente, ocurre una caída en el valor de los activos de las empresas y la subsecuente contracción de las ganancias, la producción, el comercio y el empleo; finalmente se genera un ambiente de pesimismo y desconfianza en los mercados (Fisher, 1933: 342). Por supuesto, la caída del nivel de precios como resultado de aumentos en la productividad, saturación de capital, y guerra de precios entre los productores, sólo deriva en deflación cuando esta información es percibida por los agentes que realizan la valuación de las inversiones a través de los derechos de propiedad, representados por los títulos financieros. La implicación principal de la deflación de precios es que conduce al incremento del monto real de la deuda, la deflación conlleva a un escenario de redistribución de la riqueza que favorece a los acreedores en relación con los deudores. El desenlace del incremento del valor real de la deuda conduce a una insolvencia de pagos que se traduce en un escenario donde la deuda en términos nominales debe ser devaluada. Es importante notar que la deflación de la deuda es un proceso circular porque el contexto inicial del endeudamiento conduce a la deflación de precios, ésta se traduce en la desvalorización (o pérdida de valor) de los activos de los hogares y de las compañías, pero mantiene intacto el valor de los pasivos, de modo que la deflación de precios mantiene la deuda e incluso la incrementa. 9 Debe resaltarse también el papel de las expectativas y de la política monetaria en este proceso. La perspectiva que tengan los agentes (hogares y empresas) sobre el valor de sus activos contribuye a mejorar o a deteriorar cada vez más la confianza 9 Fisher es muy preciso al respecto: “The more the debtors pay, the more they owe” (Fisher, 1933: 344). 18 Política monetaria y crisis en los mercados, de hecho, el sobreendeudamiento es consecuencia de la creencia en nuevas oportunidades de inversión financiadas con crédito fácilmente asequible y de la figuración de ganancias inmediatas. Si en la visión ortodoxa, la regla de política monetaria contractiva de la demanda (incremento de la tasa de interés) se utiliza para contrarrestar el incremento de los precios y de la demanda de dinero, en el escenario de deflación de la deuda, la política monetaria expansiva de la demanda debe promover la disminución de la tasa de interés para contrarrestar la caída de los precios y el incremento de la demanda de dinero. Debe observarse que existe una distinta relación entre tasa de interés, precios y demanda de dinero en el escenario ortodoxo de base y en el contexto de deflación de la deuda. En el primer caso, los precios de los activos y pasivos se valúan con un determinante común que es la tasa de interés o de rendimiento, la variación de los precios nominales siempre se dirige en el mismo sentido que la tasa de interés, de modo que las oscilaciones de precios modifican en la misma proporción el valor de los activos y pasivos. En contraste, el entorno de deflación de la deuda implícitamente sugiere que los activos y pasivos se valorizan atendiendo a diferentes factores, por el lado de los activos reales, el determinante es la “tasa de rendimiento sobre los costos”, es decir, la sobre-tasa o margen de beneficio que se obtiene a partir de la diferencia entre los gastos y los ingresos de una inversión; en cambio, el valor de los pasivos depende de la tasa de interés exógena, fijada en los contratos de deuda y delimitada por la autoridad monetaria.10 King (1994) proporciona algunas razones sobre el escaso reconocimiento al trabajo de Fisher en su época, entre las razones teóricas se encuentra la percepción de que el aporte de Fisher estaba más asociado a la teoría del ciclo real que a los efectos de la política monetaria, debido a que subrayaba al proceso de deflación 10 Kregel (1988) ha discutido ampliamente la influencia de Fisher en el concepto keynesiano de “eficiencia marginal de capital” y en la percepción del dinero como un fenómeno real. Rodríguez, Vázquez y de la Luz Tovar 19 de la deuda como un mecanismo de transmisión que exacerba los posibles choques. Entre las razones empíricas destaca la distinta situación de Estados Unidos y del Reino Unido en la época de la Gran Depresión, aunque en ambos casos se incrementó el valor de la deuda, y se redujo el nivel general de precios (en más del 25%), la contracción del consumo fue excesiva en los Estados Unidos (casi 20%) pero escasa en el Reino Unido (0.6%); de este modo, la hipótesis de Fisher que requería la simultaneidad de tres eventos (contracción de precios, incremento de la deuda y contracción del consumo o la demanda), no se generalizaba con la evidencia empírica. IV. El efecto Keynes, el efecto Pigou y el efecto Patinkin en relación con la hipótesis de Fisher La macroeconomía ortodoxa se ha edificado sobre el fundamento de que la flexibilización de los precios y salarios nominales garantizan la estabilidad de los mercados. Los precios expresan las decisiones de los agentes que se realizan en el mercado, pero también denotan la existencia de mecanismos endógenos que posibilitan el reacomodo de las variables agregadas ante choques provenientes por el lado de la oferta o de la demanda. La formalización macroeconómica a través del modelo IS-LM, permite distinguir algunos de los impactos en las variables agregadas provenientes de cambios en los precios: el “efecto Keynes”, el “efecto Pigou” o “efecto riqueza”, y el “efecto Patinkin” o “efecto balance real”; brevemente destacamos las diferencias en estos impactos, por su importancia para explicar la vinculación entre las variables monetarias y reales. El Efecto Keynes El “Efecto Keynes” expresa el resultado de la política monetaria expansiva: el incremento en la oferta monetaria o la contracción de la tasa de interés 20 Política monetaria y crisis incrementan la demanda agregada, el producto y el empleo. Es conveniente precisar cuatro relaciones subyacentes en este proceso. 1) Keynes (1936) destaca el concepto de la “tasa de interés propia” como una variable que determina la preferencia entre mantener dinero en el presente o conservarlo para el futuro. Para Keynes, la tasa de interés no es un precio que iguala la inversión con el ahorro porque estas variables son distintas, mientras la primera se refiere a un monto revolvente de recursos (un flujo) y es una variable ex-ante al ahorro y al proceso productivo, el ahorro es en cambio una variable de acervo cuyo monto es utilizable en una sola ocasión, el ahorro es también una variable ex-post al proceso productivo (Keynes, 1937: 245). 2) Keynes (1936) rechaza la ecuación cuantitativa del dinero. 11 Propone sustituirla por la elasticidad de los precios respecto al dinero, relación que construye a partir de otras dos: la elasticidad de la demanda efectiva respecto al dinero y la elasticidad de los precios respecto a la demanda efectiva. Para Keynes, las variaciones de la oferta monetaria afectan en primer término a la demanda efectiva, y luego, cambios en ésta, afectan al nivel general de precios. 12 3) Como Fisher, Keynes reconoce la existencia de una relación directa entre precios, demanda agregada e inversión. Mientras que la Teoría Neoclásica sostiene 11 La ecuación cuantitativa del dinero indica que dadas la velocidad de circulación del dinero y el nivel de producción de equilibrio, un incremento de la cantidad de dinero sólo se traduce en incremento de precios. 12 La elasticidad de la demanda efectiva mide el cambio porcentual en la demanda efectiva resultante de un cambio en la cantidad de dinero. Si la elasticidad es unitaria, la demanda efectiva cambia en la misma proporción que la cantidad de dinero y los individuos conservan una fracción constante de su ingreso en forma de dinero, si la elasticidad es inferior a la unidad, variaciones en la oferta monetaria modifican escasamente a la demanda efectiva. El grado en que la oferta monetaria influye sobre la demanda efectiva depende sobre todo de la tasa de interés, cuando ésta es reducida, los hogares preferirán mantener su riqueza como dinero y las empresas preferirán aumentar la inversión presente; si la tasa de interés es elevada, los incrementos de la oferta monetaria tienen escaso efecto sobre la demanda efectiva. La elasticidad precio implica que modificaciones de la demanda se absorben en parte con cambios en los precios y en otra fracción con modificaciones en el producto. Rodríguez, Vázquez y de la Luz Tovar 21 que la contracción del salario real favorece la creación de empleos, para Keynes, la reducción del salario nominal acompañada de la contracción de precios tiene diferentes efectos sobre la demanda agregada en función de las expectativas de los individuos (Keynes, 1936: 264 ss).13 4) El “Efecto Keynes” también se explica por el cambio o sustitución en la composición del portafolio de riqueza de los individuos ante variaciones de la oferta monetaria. Cuando se incrementa el stock de dinero nominal y el nivel general de los precios se mantiene constante, se incrementa el balance real que poseen los agentes de la economía, se presupone que este incremento en el saldo real es no deseado por parte de los agentes, por lo que deciden redefinir su portafolio de riqueza adquiriendo bonos. Con la compra de bonos, se incrementa su precio, pero se provoca además la disminución de la tasa de interés y en consecuencia se estimula la inversión. El resultado final de un incremento en el stock de dinero nominal, a través del “Efecto Keynes” es que la economía alcanza un mayor nivel de inversión, demanda agregada y producto con un menor nivel de la tasa de interés. Aunque tanto Keynes como Fisher reconocen la relevancia de la política monetaria en la evolución del sector real de la economía, las conclusiones de ambos autores son distintas, para Keynes la política monetaria expansiva (incremento de saldos reales o reducción de la tasa de interés) propicia el crecimiento de la demanda efectiva, pero también de los precios y del producto. En cambio, para Fisher la política monetaria expansiva, motivada por la demanda de liquidez por parte de los diferentes agentes de la economía y en un escenario de endeudamiento, 13 Estos efectos son: 1) si la reducción actual de los salarios nominales se supone mayor que futuros cambios en los salarios, se favorecerá la inversión y el consumo; 2) si la reducción actual de los salarios nominales genera la expectativa de mayores reducciones en el futuro, entonces se reducirá el consumo y la inversión;13 3) la expectativa de reducción de los salarios nominales y de los precios tiende a incrementar el rendimiento esperado de otros activos, un aumento de la tasa de interés reducirá la inversión y la demanda agregada (Keynes, 1936: 265). Política monetaria y crisis 22 conduce a la deflación de precios y es incapaz de incentivar por sí misma a la demanda y a la producción. El Efecto Pigou El nexo entre variables monetarias y reales conocido como “Efecto PigouScitovsky-Haberler”14 o “Efecto riqueza”, supone que ante un incremento del stock de dinero nominal, o ante una caída en el nivel de precios, se incrementa la riqueza privada neta y en consecuencia se motiva la expansión del consumo y del producto. Pigou asume que existe una relación inversa entre la remuneración que reciben los trabajadores y el nivel de empleo, si los trabajadores están dispuestos a aceptar la reducción de sus salarios nominales para preservar el empleo, entonces tanto el ingreso real como el nivel de empleo se mantienen constantes y esto implica una caída de los precios. Puede ocurrir también que si los precios se mantienen constantes y aumenta el ingreso monetario, se incremente el ingreso real, en estas condiciones, asumiendo que se mantiene la igualdad entre el ahorro y la inversión, entonces, el mayor ingreso real propicia la expansión del consumo o de la demanda (Pigou, 1943). Desde la perspectiva de Keynes, Kalecki y Fisher, esta relación es equivocada porque la contracción de los precios se traduce en el incremento de pasivos de las empresas y en la reducción de la inversión (Kalecki, 1944). Es importante resaltar que el Efecto Pigou no constituye una crítica al procedimiento neoclásico de introducción del dinero en la macroeconomía, de hecho, mientras que en Keynes la defensa por vincular la teoría monetaria con la teoría del valor se expresa en la elasticidad de la demanda efectiva respecto al dinero y en la composición del portafolio de riqueza ante cambios en la oferta monetaria, en Pigou, el impacto 14 Aproximaciones del Efecto Pigou se abordaron (1941). también por Scitovsky (1940-1941) y por Haberler Rodríguez, Vázquez y de la Luz Tovar 23 positivo en el consumo se obtiene a partir del incremento en la riqueza de los individuos, se trata de un mecanismo “directo” porque no requiere explicaciones adicionales en el mercado de dinero. El Efecto Patinkin El “Efecto balance real”, se introdujo por Patinkin (1958) como una crítica a la introducción del dinero en la Teoría Neoclásica del valor; resaltó la inconsistencia entre las condiciones que garantizan la existencia del equilibrio general competitivo con la ecuación cuantitativa del dinero, por lo que propuso la introducción de los saldos reales en la función de utilidad de los individuos. En consecuencia, obtuvo que las funciones de demanda de bienes son dependientes positivamente de los saldos reales.15 Es importante destacar que Patinkin realizó también varias críticas a los aportes de Keynes, entre ellas: 1) Para Patinkin (1982) existen contradicciones en la teoría de la demanda efectiva: por un lado, se indican como estimulantes de ésta al exceso de la demanda agregada, pero también a las “fuerzas de la competencia”; asimismo, considera dudosas las políticas de impulso a la demanda por el énfasis primeramente dirigido hacia la política monetaria en el Tratado sobre la Reforma Monetaria, y luego, el énfasis en la política fiscal en la Teoría General de la Ocupación, el Interés y el Dinero. 2) Como Hicks, Patinkin (1958) suscribe la hipótesis de equivalencia entre la “teoría de los fondos prestables” (en 15 Patinkin (1958) argumenta que mientras las funciones de demanda excedente de bienes son homogéneas de grado cero y la demanda excedente de dinero es homogénea de grado uno en precios nominales, la ecuación cuantitativa no es homogénea; esto genera una contradicción en los cambios esperados para las variables involucradas, por ejemplo, si se produjera un cambio en los precios nominales, no ocurrirían modificaciones en las variables reales (es decir, en las demandas y ofertas de todos los mercados incluido el mercado de dinero), pero por la ecuación cuantitativa habría una variación en la cantidad de dinero. Aunque tanto el “Efecto riqueza” como el “Efecto saldo real” coinciden en las consecuencias positivas de la inclusión de otros activos en las dotaciones (o el ingreso) de los individuos, la distinción esencial entre ambos, es la ambigüedad de los bienes que se consideran “riqueza” en el caso de Pigou y la especificidad de los saldos reales como riqueza en la propuesta de Patinkin. Política monetaria y crisis 24 la cual prescindiendo del mercado de dinero, la tasa de interés se determina en la interacción de los mercados de bienes y de bonos) y la “teoría de la preferencia por la liquidez” (donde, en la perspectiva de Hicks-Patinkin, prescindiendo del mercado de bonos, la tasa de interés se determina mediante la vinculación de los mercados de bienes y de dinero).16 3) Para Patinkin (1982) es irrelevante la distinción entre flujos y acervos porque supone que el exceso de demanda de dinero como flujo es idéntico al exceso de demanda de dinero como acervo. 4) Patinkin (1982) reprocha que en la Teoría General de la Ocupación, el Interés y el Dinero, sólo se consideren efectos sustitución en el portafolio de activos de los agentes que inciden en cambios en la demanda, y que no se resalten los efectos riqueza. V. La hipótesis de Minsky A través de diferentes trabajos, Minsky explicó su percepción sobre el origen de las crisis financieras, en la que destacan la vinculación entre el sector financiero y el real, la participación de las expectativas y del dinero, y la distinción entre las variables de flujo y stock. Uno de los elementos esenciales de la hipótesis de Minsky (1977, 1982) es la vinculación entre las decisiones reales y financieras, lo que distingue a su propuesta del marco Neoclásico, donde ambas elecciones son independientes. Para Minsky, como para Keynes, toda economía debe ser monetaria porque el dinero es el elemento que permite aminorar la incertidumbre. Para Minsky (1977), la situación financiera de una empresa determina su decisión de inversión productiva. Las empresas con solidez financiera tendrán con seguridad flujos de 16 La crítica de Hicks-Patinkin es improcedente porque asocia la determinación de una única tasa de interés al equilibrio de los mercados de bienes y de dinero; en cambio, la intención de Keynes es explicar la demanda de recursos líquidos por parte de los consumidores (a través de los efectos transacción, precaución y especulación) y de las empresas (financiamiento), en ambos casos estas decisiones no están sujetas a la magnitud de la tasa de interés. Rodríguez, Vázquez y de la Luz Tovar 25 efectivo positivos en cada periodo futuro, así fácilmente pagarán sus deudas que seguramente contrataron con finalidades de cobertura o de expansión de su inversión y producción; otras empresas sólo en ocasiones logran compensar sus deudas con flujos de efectivo positivos, éstas se encuentran por tanto en una situación financiera de especulación porque cada vez contratan mayor deuda que difícilmente usarán para incrementar su inversión productiva; también existen empresas en una situación tipo Ponzi, caracterizada porque la mayoría de las veces obtienen flujos de efectivo negativos, de modo que únicamente contratan deuda para pago de compromisos previos. Muchas empresas transitan de la situación de cobertura a la de especulación y finalmente a la Ponzi, con su quiebra se deterioran también los niveles de empleo. La situación de endeudamiento se genera cuando ante las expectativas de crecimiento estable, y de crecimiento en los rendimientos, se incrementa la demanda de recursos financieros ante el deseo de adquirir bienes de capital. Para Minsky (1982) esta situación (previa a la crisis) es desestabilizante por tres razones: a) el capital existente aumenta muy rápido su valor; b) el incremento en la inclinación por obtener financiamiento para adquirir capital físico conduce a las empresas a aceptar condiciones difíciles de crédito, aunque conocen que hay la posibilidad de que en el futuro los costos asociados aumenten y los créditos se vuelvan impagables (este es el riesgo del prestatario); c) los prestamistas aceptan como garantías para el otorgamiento de créditos, activos de baja calidad y bajo rendimiento, que en otras circunstancias (de expectativas bajistas) hubieran rechazado (la dudosa calidad de los activos y las posibilidades de impago de la deuda constituye el riesgo del prestamista). Minsky (1980) considera que los precios monetarios de los activos de capital P_K (o precio de demanda de bienes de inversión) se determinan por las expectativas de ganancias futuras, las condiciones de financiamiento disponibles (la tasa de Política monetaria y crisis 26 interés de corto plazo) y por la oferta monetaria (activos libres de riesgo que sólo generan liquidez); en cambio, los precios de oferta de los bienes de inversión P_I (o precio de la producción actual) dependen de las expectativas de ganancia sobre la producción de bienes de inversión. La hipótesis de la inestabilidad financiera subraya que el incremento de la inversión incentiva las expectativas de mayores ganancias en el futuro por lo que aumentan los precios de los activos de capital, también aumenta la confianza de las empresas y de los intermediarios financieros lo que se expresa en menores percepciones de riesgo y mayor endeudamiento. La situación de crisis se precipita debido a la distinta valoración de los activos y de las obligaciones. Mientras que los compromisos financieros se adquirieron cuando se tenían expectativas alcistas respecto al rendimiento de las inversiones y del crecimiento de la economía, los flujos de efectivo que se reciben periódicamente dependen de las condiciones existentes en ese momento, por ello es muy posible que los ingresos recibidos no permitan cubrir el valor de las deudas. Además, cuando cesan las expectativas optimistas, la generalización de la demanda de liquidez (para el pago de deudas previas) propicia la contracción del precio de los activos y por lo tanto la disminución de la riqueza; incluso la tasas de interés tienden a incrementarse ante la demanda excesiva de dinero, pero también para ofrecer mayores rendimientos a los tenedores de los activos dados en garantía; con el aumento de las tasas de interés disminuye todavía más el valor de mercado de los activos, se encarece más el costo del crédito y se profundiza la situación de crisis. VI. La política monetaria y la crisis económica – financiera actual Un análisis interesante de King (1994) es la comparación entre la situación económica global de los años 1930 y 1990 en relación con la hipótesis de Fisher; en su estudio, King considera que la hipótesis de deflación de deuda es más aplicable al contexto de 1990 porque el incremento de la deuda es global y de Rodríguez, Vázquez y de la Luz Tovar 27 mayor magnitud, además de que se expresa en la contracción del consumo, sobre todo entre sectores de la población que tienen contratadas deudas de largo plazo. La explicación de la contracción del consumo en la etapa de crisis está asociada con la distribución de la riqueza; en cada periodo, la riqueza generada se trasfiere de los deudores a los acreedores.17 La pertinencia de los aportes de Minsky son también abordados en Wolfson (2002), quien subraya que la estructura de fragilidad financiera está presente a nivel internacional, debido a que el endeudamiento, la comercialización de títulos financieros y las operaciones de arbitraje (por ejemplo, la contratación de créditos en países con reducidas tasas de interés, y su oferta en aquellos donde el precio del crédito es elevado) se han realizado fácilmente ante las prácticas de libre movilidad de capitales. En la actualidad, las explicaciones empíricas de la crisis permiten reforzar la hipótesis de la deflación de la deuda; se observan elementos tales como el proceso especulativo que indujo a la creación de nuevos instrumentos financieros, niveles crecientes de endeudamiento en hogares, empresas y gobiernos, crecientes niveles de riesgo de incumplimiento por parte de los prestatarios, y progresivos niveles de riesgo para el prestamista distinguible al otorgar recursos sin garantías. La política monetaria también se asocia con la hipótesis de la deflación de la deuda a través de dos vías: 17 En los primeros análisis de la crisis actual, Sala-i-Martin (2008) expuso algunas diferencias con la crisis de 1929; a) anteriormente las corridas bancarias se agravaron porque los depósitos no estaban asegurados, en la actualidad la mayoría de los gobiernos asegura una proporción importante de los depósitos; b) anteriormente la oferta monetaria era invariable si no se contaba con un respaldo en oro, ahora, los bancos centrales pueden libremente otorgar liquidez al sistema financiero; c) en 1929, había deflación generalizada de precios y salarios lo que provocaba que las deudas fueran incosteables, en la actualidad persiste inflación en varios países; d) actualmente la caída del producto per cápita no es tan dramática en comparación con la de 1929, entonces el ingreso per cápita equivalía a $6,000.00 dólares anuales (a precios actuales), mientras que el ingreso per cápita actual es de $36,00.00 dólares anuales, así una contracción económica no genera los mismos efectos; e) en 1929, la tasa de retorno en inversiones no financieras era sólo de 0.5%, en la actualidad esa tasa es del 10%, lo que obliga a revisar el destino del uso del capital. 28 Política monetaria y crisis 1) El control de la tasa de interés. La política monetaria ortodoxa subraya que su principal objetivo es el control de la inflación vía el instrumento de la tasa de interés. El incremento de la tasa de interés de base atrae capitales para inversión especulativa, pero perjudica a los deudores al encarecerse el costo del crédito. 2) El control de la variación en salarios. En varios países, discrecionalmente se ejerce control sobre los salarios nominales bajo el supuesto de que su incremento genera presiones inflacionarias. La consecuencia natural de limitar el crecimiento de los salarios es la pérdida del poder adquisitivo y la contracción de la demanda interna; cuando simultáneamente se fomenta el otorgamiento de crédito, los hogares incurren en una situación similar a la descrita por Minsky para las empresas, se endeudan cada vez más y transfieren la riqueza que generan hacia sus acreedores (Herr, 2009). La relevancia de la hipótesis de deflación de la deuda en la explicación de la reciente crisis económica y financiera, puede apreciarse en varios hechos empíricos entre los que destacan los siguientes: 1) El incremento excesivo de la deuda. Esto puede apreciarse en el Cuadro 1, se observa que la deuda emitida tanto por las instituciones financieras, las empresas y los gobiernos ha aumentado sustancialmente en los últimos cinco años. Es relevante además que el endeudamiento sea principalmente de instituciones financieras en algunos países como Estados Unidos, Reino Unido, Alemania y los Países Bajos. Rodríguez, Vázquez y de la Luz Tovar 29 Cuadro 1. Saldos de los títulos de deuda internacional por nacionalidad del emisor (billones de dólares estadounidenses) País Emitidos por instituciones financieras 2007 2012 Emitidos por instituciones corporativas 2007 2012 Emitidos por el gobierno 2007 2012 Estados Unidos 4847.8 5362.6 726.7 2112.7 3.4 11.8 Reino Unido 2202.8 2633.3 284.6 332.5 10.5 143.0 Alemania 2545.8 2341.9 116.5 138.5 307.3 291.2 Francia 1188.9 1589.9 301.6 474.2 42.1 64.0 España 1374.0 1605.1 44.9 23.1 84.4 179.1 Italia 835.4 906.5 78.8 99.7 246.6 240.0 Países Bajos 1039.0 1297.3 63.9 104.2 8.5 30.7 China 28.4 159.8 4.3 15.7 5.8 10.8 Corea del Sur 75.2 117.1 28.2 51.3 7.3 7.1 Emiratos Árabes 39.7 66.9 10.5 27.1 1.9 10.7 Rusia 88.3 115.8 13.7 25.0 28.6 44.0 Brasil 50.4 152.8 14.2 38.7 54.7 52.4 México 32.5 21.5 21.4 62.5 42.1 50.1 Fuente: elaboración propia con datos del Banco de Pagos Internacionales. 2) La volatilidad excesiva de los índices de precios. En la Gráfica 1, se comparan el Índice Armonizado de Precios del Consumidor (HICP) que prevalece en la Unión Europea y el Índice de Precios al Consumidor (CPI) de Estados Unidos. En ambos casos, se observa estabilidad hasta el año 2001, pero entre los años 2005 y 2012, inclusive se registraron tasas negativas de crecimiento. 30 Política monetaria y crisis 3) La contracción del consumo. Los hogares redujeron su consumo sustancialmente entre los años 2007 y 2009, esta situación se presentó tanto en la Unión Europea como en los Estados Unidos como se ilustra en la Gráfica 2. 4) La contracción del producto. Aunada a la contracción del consumo, se observó también la reducción del producto en la Unión Europea y en Estados Unidos. La contracción del producto fue mayor que la del consumo (Gráfica 3). Gráfica 1. Volatilidad de índices de precios en Europa (HICP) y Estados Unidos (CPI) Fuente: elaboración propia con datos del Banco Central Europeo y de la Oficina de Análisis Económico de Estados Unidos. Rodríguez, Vázquez y de la Luz Tovar 31 Gráfica 2. Variación del consumo de los hogares Fuente: elaboración propia con datos del Banco Central Europeo y de la Oficina de Análisis Económico de Estados Unidos Gráfica 3. Variación del Producto Interno Bruto en la Unión Europea y Estados Unidos Fuente: elaboración propia con datos del Banco Central Europeo y de la Oficina de Análisis Económico de Estados Unidos 32 Política monetaria y crisis Gráfica 4. Tasas de interés anuales a plazo de 1 mes Fuente: Elaboración propia con datos del Banco Central Europeo y del Comité de Gobernadores del Sistema de la Reserva Federal Estadounidense. Gráfica 5. Variación en los costos unitarios del trabajo Fuente: Elaboración propia con datos del Banco Central Europeo y de la Oficina de Estadísticas Laborales de Estados Unidos. Rodríguez, Vázquez y de la Luz Tovar 33 5) El incremento de las tasas de interés. Durante el periodo más severo de la crisis, 2006 – 2009, aumentaron las tasas de interés de referencia, en Europa la tasa Euribor, y en los Estados Unidos, la tasa de fondos federales. Sólo después, hasta mediados del año 2009, ambas tasas se redujeron para incentivar la actividad económica (Gráfica 4). 6) Variación de los costos unitarios del trabajo. Al igual que ocurrió con el producto, la reducción de los costos laborales se experimentó primero en Estados Unidos, en el año 2008, mientras que en Europa ocurrió hasta el 2009. Como se observa en la Gráfica 5, la mayor variación de los costos laborales ha ocurrido en Europa. Teóricamente la contracción de estos costos en la época de crisis responde a la necesidad de impulsar la expansión productiva, pero esta medida genera efectos adversos en el consumo. VII. Conclusiones La hipótesis de deflación de la deuda es clave en la explicación de las crisis económicas y financieras; más que su aplicación exclusiva a un periodo, esta hipótesis destaca porque las relaciones entre las variables macroeconómicas que subraya, invariablemente se adaptan a los escenarios de crisis. Teóricamente es relevante la convergencia entre sus exponentes principales: Irving Fischer y Hyman Minsky, porque aunque a ellos se les asocia con escuelas económicas distintas, coinciden en esta explicación de la crisis, específicamente concuerdan en que los factores relevantes de la crisis son los elevados niveles de endeudamiento y la consecuente necesidad de liquidez, así como la distinta valoración de los activos y de los pasivos, y además, en la prescripción de política monetaria centrada en la reducción de las tasas de interés. Conviene resaltar que además de las situaciones de creciente endeudamiento y de contracción de precios, la deflación de la deuda se centra en la distinta valuación Política monetaria y crisis 34 de los activos y pasivos, mientras los primeros tienden a disminuir su valor porque dependen del contexto financiero de cada periodo, de la oferta y de la demanda (sus precios caen ante el exceso de su oferta) y de la política monetaria contractiva (aumento de la tasa de interés), ocurre que los pasivos, en cambio, incrementan su valor; hay así una transferencia de la riqueza que se genera, de los deudores hacia los acreedores. También, es importante resaltar las diferencias entre las explicaciones de Fisher y de Minsky, mientras que Fisher resalta el endeudamiento entre diferentes agentes económicos (empresas y hogares), la explicación de Minsky se centra en la situación de las empresas; además Minsky hace explícito el propósito de reducir los costos de producción a través del salario. La dinámica de las variables macroeconómicas en la reciente crisis permite observar algunos elementos de la hipótesis de deflación de la deuda, por ejemplo: el incremento en los niveles de endeudamiento (en empresas, instituciones financieras y gobiernos), alta volatilidad de precios (e incluso variaciones negativas en algunos periodos), incremento de las tasas de interés de referencia, y contracción del producto y del consumo. Referencias Aghion, Philippe y Jean Tirole (1994): “Opening the Black Box of Innovation”, European Economic Review, Vol. 38, No. 3-4, pp. 701-710. Akerlof, George A. (1984): “Gift Exchange and Efficiency – Wage Theory: Four Views”, The American Economic Review, Vol. 74, No. 2, pp. 79-83. Arrow, Kenneth J. y Frank H. Hahn (1971): Holland, Estados Unidos, 452 pp. General Competitive Analysis, North Rodríguez, Vázquez y de la Luz Tovar 35 Azariadis, Costas y Joseph E. Stiglitz (1983): “Implicit Contracts and Fixed Price Equilibra”, The Quarterly Journal of Economics, No. 98, suplemento, pp. 1-22. Barro, Robert (1990): “Government Spending in a Simple Model of Endogenous Growth”, Journal of Political Economy, Vol. 98, No. 5, pp. 103-125. Bernanke, Ben (2010a): “Monetary Policy and the Housing Bubble”, BIS Review, No. 1, pp. 1-17. Bernanke, Ben (2010b): “Federal Reserve’s Exit Strategy”, documento de trabajo, Board of Governors of the Federal Reserve System”, 12 pp. Bernanke, Ben (2012): “Some Reflections on the Crisis and the Policy Response”, documento de trabajo presentado en la Conferencia: Rethinking Finance: Perspectives on the Crisis, The Russell Sage Foundation and The Century Foundation, 17 pp. Bernanke, Ben y Mark Gertler (1989): “Agency Costs, Net Worth, and Business Fluctuations”, The American Economic Review, Vol. 79, No. 1, pp. 14-31. Bertaut, Carol C. y Laurie Pounder (2009): “The Financial Crisis and U.S. CrossBorder Financial Flows”, Federal Reserve Bulletin, Estados Unidos, pp. 147-167. Bhattacharya, Sudipto, Arnoud W. A. Boot y Anjan V. Thakor (2004): Credit, Intermediation, and the Macroeconomy, Models and Perspectives, Oxford University Press, Estados Unidos, 916 pp. Blinder, Alan S. y Joseph E. Stiglitz (1983): “Money, Credit Constraints, and Economic Activity”, The American Economic Review, Vol. 73, No. 2, pp. 297-302. Bordo, Michael D., Agnieszka Markiewicz y Lars Jonung (2011): “A Fiscal Union for the Euro: Some Lessons from History”, documento de trabajo No. 17380, National Bureau of Economic Research, 34 pp. Borghi, Elisa (2011): “The Impact of Anti-Crisis Measures and the Social and Employment Situation: Italy”, documento de trabajo, European Economic and Social Committee Workers’ Group, 12pp. Política monetaria y crisis 36 Celone, Barton (2008): China – United States Trade: Inextricably Intertwined?, Nova Science Publisher, Nueva York, 151 pp. De la Dehesa, Guillermo (2009): La primera gran crisis financiera del siglo XXI. Orígenes, detonantes, efectos, respuestas y remedios, 3ª. Edición, Alianza Editorial, España. Debreu, Gerard (1972): Theory of Value: An Axiomatic Analysis of Economic Equilibrium, Yale University Press, Estados Unidos, 128 pp. Fisher, Irving (1909): “Capital and Interest”, Political Science Quarterly, Vol. 24, No. 3, pp. 504-516. Fisher, Irving (1911): “The Equation of Exchange, 1896-1910”, The American Economic Review, Vol. 1, No. 2, pp. 296-305. Fisher, Irving (1913): “The Impatience Theory of Interest”, The American Economic Review, Vol. 3, No. 3, pp. 610-618. Fisher, Irving (1918): “Is ‘Utility’ the Most Suitable term for the Concept it is Used to Denote?”, The American Economic Review, Vol.8, No. 2, pp. 335-337. Fisher, Irving (1923): “Theories Regarding the Value of Money”, Proceedings of the Academy of Political Science in the City of New York, Vol. 10, No. 2, pp. 26-31. Fisher, Irving (1930): “The Economics of Accountacy”, The American Economic Review, Vol. 20, No. 4, pp. 603-618. Fisher, Irving (1933): “The Debt-Deflation Theory of Great Depressions”, Econometrica, Vol. 1, No. 4, pp. 333-357. Haberler, Gottfried (1941): Prosperity and Depression; a theoretical analysis of cyclical movements, 3a ed., League of Nations, Suiza, 532 pp. Herr, Hansjörg (2009): “From Financial crisis to Depression and Deflation”, Gurn Policy Brief, No. 1, pp. 1-11. Holmström, Bengt y J. Tirole (1997): “Financial Intermediation, Loanable Funds and the Real Sector”, The Quarterly Journal of Economics, Vol. 112, No. 3, pp. 663-691. Rodríguez, Vázquez y de la Luz Tovar 37 Hubbard, R. Glenn (2006): “The U.S. Current Account Deficit and Public Policy”, Journal of Policy Modeling, Vol. 28, No. 6, pp. 665-671. Jaffee, Dwight M. y Joseph Stiglitz (1990): “Credit Rationing” en Friedman, B. M. y F. H. Hahn (eds.), Handbook of Monetary Economics, vol. II, Elsevier Science Publishers B. V., Amsterdam, pp. 837-888. Kalecki, Michal (1944): “Professor Pigou on ‘The Classical Stationary State’ A Comment”, The Economic Journal, Vol. 54, No. 213, pp. 131-132. Keynes, John Maynard (1936): Teoría general de la ocupación, el interés y el dinero, FCE, 4ª edición, México, 413 pp. Keynes, John Maynard (1937): “Alternative Theories of the Rate of Interest”, The Economic Journal, Vol. 47, No. 186, pp. 241-252. King, Mervyn (1994): “Debt Deflation: Theory and Evidence”, European Economic Review, Vol. 38, pp. 419-445. Kose, M. Ayhan, Eswar S. Prasad y Ashley D. Taylor (2009): “Thresholds in the Process of International Financial Integration”, documento de trabajo No. 14916, National Bureau of Economic Research, Estados Unidos, 50pp. Kregel, Jan (1988): “Irving Fisher: Great-Grandparent of the General Theory: Money, Rate of Return over Cost and Efficiency of Capital”, Cahiers d’Economie Politique, No. 14-15, pp. 59-68. Kydland, Finn E. y Edward C. Prescott (1982): “Time to Build and Aggregate Fluctuations”, Econometrica, Vol. 50, No. 6, pp. 1345-1370. Kydland, Finn E. y Edward C. Prescott (1991): “The Econometrics of the General Equilibrium Approach to Business Cycles”, The Scandinavian Journal of Economics, Vol. 93, No. 2, pp. 161-178. Lagos, R. y Randall Wright (2005): “A Unified Framework for Monetary Theory and Policy Analysis”, Journal of Political Economy, Vol. 11, No. 3, pp. 463-484. Lucas, Robert (1988): “On the Mechanics of Economic Development”, Journal of Monetary Economics, Vol. 22, No. 1, pp. 3-42. Lucas, Robert (1996): “Monetary Neutrality”, Nobel Lecture, The Journal of Political Economy, Vol. 104, No. 4, pp. 661-682. Política monetaria y crisis 38 Lucas, Robert (2003): “Macroeconomic Priorities”, The American Economic Review, Vol. 93, No. 1, pp. 1-14. Lucas, Robert y Nancy Stokey (1987): “Money and Interest in a Cash in Advance Economy”, Econometrica, Vol. 55, No. 3, pp. 491-513. Mankiw, Gregory N. (1985): “Small Menu Costs and Large Business Cycles: A Macroeconomic Model of Monopoly”, The Quarterly Journal of Economics, No. 100, pp. 529-539. McDonald, Ian y Robert Solow (1981): “Wage Bargaining and Employment”, The American Economic Review, Vol. 71, No. 5, pp. 896-908. Minsky, Hyman P. (1977): The Financial Instability Hypothesis: An Interpretation of Keynes and an Alternative to ‘Standard’ Theory”, Can “It” Happen Again? Essays on Instability and Finance, M. E. Sharpe, Estados Unidos, pp. 59-70. Minsky, Hyman P. (1980): “Capitalist Financial Processes and the Instability of Capitalism”, Journal of Economic Issues, Vol. 14, No. 2, pp. 505-523. Minsky, Hyman P. (1982): Can “It” Happen Again? Essays on Instability and Finance, M. E. Sharpe, Estados Unidos. Minsky, Hyman P. (1986): Stabilizing an Unstable Economy, Yale University Press, Estados Unidos. Morrison, Wayne M. (2011): “China-U.S. Trade Issues”, documento de trabajo No. 7-5700, Congressional Research Service, Estados Unidos, 37 pp. Patinkin, Don (1958): “Liquidity Preference and Loanable Funds: Stock and Flow Analysis”, Economica, Vol. 25, No. 100, pp. 300-318. Patinkin, Don (1982): Anticipations of the General Theory? And Other Essays on Keynes, The Chicago University Press, Estados Unidos. Pigou, Arthur Cécil (1941): Employment and Equilibrium, Macmillan & Co., Londres. Pigou, Arthur Cécil (1943): “The Classical Stationary State”, The Economic Journal, Vol. 53, No. 212, pp. 343-351. Power, John (1959): “Price Expectations, Money Illusion, and the Real-Balance Effect”, Journal of Political Economy, Vol. 67, No. 2, pp. 131-143. Rodríguez, Vázquez y de la Luz Tovar 39 Reinhart, Carmen M. y Kenneth S. Rogoff (2011): Esta vez es distinto: ocho siglos de necedad financiera, Fondo de Cultura Económica, México. Romer, Paul (1986): “Increasing Returns and Long Run Growth”, Journal of Political Economy, Vol. 94, No. 5, pp. 1002-1037. Romer, Paul (1990): “Endogenous Technical Change”, Journal of Political Economy, Vol. 98, No. 5, pp. 71-102. Sala-i-Martin, Xavier (2008): “Crisis (2):1929”, La Vanguardia, 17 de octubre de 2008, España. Sargent, Thomas (1987): Dynamic Macroeconomic Theory, Harvard University Press, Estados Unidos, 369 pp. Scitovsky, T. (1940-1941): “Capital Accumulation, Employment and Price Rigidity”, Review of Economic Studies, Vol. 7, pp. 68-88. Shapiro, Carl y Joseph E. Stiglitz (1984): “Equilibrium Unemployment as a Worker Discipline Device”, The American Economic Review, Vol. 74, No. 3, pp. 433-444. Solow, Robert (1956): “A Contribution to the Theory of Economic Growth”, Quarterly Journal of Economics, Vol. 70, No. 1, pp. 65-94. Solow, Robert (1979): “Another Possible Source of Wage Stickiness”, Journal of Macroeconomics, Vol. 1, No. 1, pp. 79-82. Stiglitz, Joseph E. y Andrew Weiss (1981): “Credit Rationing in Markets with Imperfect Information”, The American Economic Review, Vol. 71, No. 3, pp. 393-410. Stokey, Nancy, Robert E. Lucas y Edward C. Prescott (1989): Recursive Methods in Economic Dynamics, Harvard University Press, Estados Unidos, 588 pp. Swan, Trevor (1956): “Economic Growth and Capital Accumulation”, Economic Record, Vol. 32, No. 2, pp. 334-361. Walsh, Carl E. (2003): Monetary Theory and Policy, Massachussets Institute of Technology, Estados Unidos, 612 pp. Política monetaria y crisis 40 Williamson, Stephen y Randall Wright (2010): “New Monetarist Economics: Methods”, Federal Reserve Bank of St. Louis Review, Vol. 92, No. 4, pp. 265-302. Williamson, Stephen y Randall Wright (2010): “New Monetarist Economics: Methods”, Federal Reserve Bank of St. Louis Review, julio – agosto, pp. 265-302. Williamson, Stephen y Randall Wright (2011): “New Monetarist Economics: Models”, en Benjamin Friedman y Michael Woodford (eds.), Handbook of Monetary Economics, Vol. 3A, Elsevier, Estados Unidos, pp. 25-96. Wolfson, Martin (2002): “Minsky’s Theory of Financial Crises in a Global Context”, Journal of Economic Issues, Vol. 36, No. 2, pp. 393-400. Woodford, Michael (2003): Interest and Prices, Princenton University Press, Estados Unidos, 785 pp. Young, Brigitte y Willi Semmler (2011): “The European Sovereign Debt Crisis, Is Germany to Blame?, German Politics and Society, Vol. 29, No. 1, pp. 1-24.