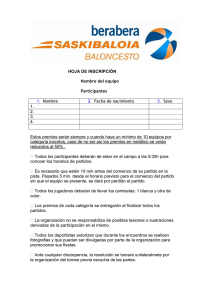

`V Ip / í.`ACICíiES \ --V \ SISlluTLCA

Anuncio