Reflexiones sobre la investigación biomédica en España

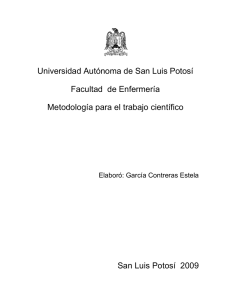

Anuncio

Documento descargado de http://www.elsevier.es el 30/11/2016. Copia para uso personal, se prohíbe la transmisión de este documento por cualquier medio o formato. ARTÍCULO ESPECIAL Reflexiones sobre la investigación biomédica en España 50.972 Ciril Rozman Catedrático de Medicina y Profesor Emérito de la Universidad de Barcelona. Barcelona. España. Por mi prolongada dedicación a las tres funciones universitarias en el ámbito biomédico, asistencia, docencia e investigación, he tenido la ocasión de expresar mis puntos de vista acerca de numerosas cuestiones relativas a esa triple función. Así, en el terreno de la asistencia me he manifestado en conferencias y artículos sobre la importancia tanto del médico de atención primaria como del internista, así como de las relaciones entre los internistas generales y subespecializados. Los aspectos docentes me han ocupado con frecuencia, en particular los relativos a los nuevos modelos de enseñanza de pregrado. He dedicado numerosas reflexiones a los modelos organizativos de los departamentos de medicina e incluso de la Universidad de Ciencias de la Salud. Por último, me he manifestado sobre los métodos de promover la investigación en los hospitales universitarios. En este artículo realizo una serie de reflexiones sobre la investigación biomédica en España. Es obvio que esta materia es objeto de atención creciente en numerosos ámbitos del Estado español. Considero que mis puntos de vista podrían ser de utilidad a todos los que de un modo u otro tienen responsabilidades en este terreno. El artículo se divide en 5 apartados a) objetivos e importancia de la investigación; b) métodos para promocionar la investigación; c) panorama de la producción científica española en biomedicina y su financiación; d) importancia de la investigación traslacional y e) futuro de la investigación biomédica. Objetivos e importancia de la investigación El objetivo de la investigación es lograr nuevos conocimientos, es el descubrimiento de la verdad. Y ello tiene un gran valor intrínseco, pues los intentos de acercarse a la verdad honran al ser humano. Pero, además, conseguir nuevos conocimientos tiene utilidad productiva y contribuye al bienestar de la población. Los países que no poseen petróleo ni otras fuentes de riqueza natural deben producir más en el campo de la investigación al objeto de asegurar su desarrollo. Uno de los descubrimientos más notables e inesperados de las ciencias económicas de EE.UU. fue que el crecimiento económico depende en una importante proporción de los avances científicos y tecnológicos. El economista Robert Solow, del Massachusetts Institute of Technology, recibió el Premio Nobel de 1987 en buena parte por haber cuantificado esa dependencia. En efecto, dicho autor pudo concluir que durante los primeros decenios a partir de la Segunda Guerra Mundial los descubrimientos científicos y tecnológicos fueron responsables de la mitad, aproximada- Trabajo subvencionado parcialmente con la beca FIJC-02/P-CR de la Fundación Internacional José Carreras. Correspondencia: Prof. C. Rozman. Servicio de Hematología. Hospital Clínic. Villarroel, 170. 08036 Barcelona. España. Correo electrónico: [email protected] Recibido el 24-10-2002; aceptado para su publicación el 15-11-2002. mente, del desarrollo económico de su país. Sin embargo, la relación causal entre los fondos invertidos en investigación y desarrollo, por un lado, y el crecimiento económico, por otro, no es una peculiaridad de EE.UU. ni está limitada a regiones tecnológicamente avanzadas. Un ejemplo notable es el de los países más recientemente industrializados de Asia (Corea, Malasia, Hong Kong, Singapur y Taiwán)1. En dos décadas aumentaron su inversión en investigación y desarrollo (I+D) del 0,1 al 1,6% del producto interior bruto (PIB) y pasaron así de países subdesarrollados a potencias industriales. En suma, los Estados que incrementan su inversión en I+D al cabo de pocos años reciben el beneficio de un crecimiento de su PIB. Finalmente, y como decía un gran científico español ya desaparecido, el Dr. Alberto Sols, «el cultivo serio de la investigación tiene el valor de asegurar un capital de mentes preparadas para hacer frente al desafío de lo inesperado, cada vez más frecuente en el mundo actual»2. La investigación que nos ocupa hoy es la biomédica, sea básica o aplicada. Su objetivo primario consiste en favorecer el interés del enfermo, en proporcionarle una vida más larga y mejor. Todos los demás objetivos deben estar subordinados al primario. Métodos para promocionar la investigación Como queda ya señalado, uno de los más eficaces es aumentar la inversión. En tal sentido es preciso citar que los países punteros del mundo en este aspecto, como EE.UU. y Alemania, destinan en torno al 2,5% de su PIB a I+D y que la media de la Unión Europea se sitúa en un 2%. Por lo que respecta a España, cabe afirmar que en los últimos dos decenios se ha realizado un esfuerzo muy importante, pues entre 1982 y 1992 dicho porcentaje se multiplicó por más de 5. Los resultados de este aumento de inversión fueron espectaculares, ya que el incremento de la producción científica en España fue durante esa época mayor que en la gran mayoría de los países. Sin embargo, a partir de 1992 se produjo un cierto estancamiento que se intenta corregir actualmente. En efecto, el Plan Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica 2000-2003 tiene como objetivo crecer en I+D desde el 0,89% de 1999 al 1,29% en 2003, meta todavía lejana de la media europea. Procede recordar en este contexto que con frecuencia las autoridades gubernamentales ejercen, a la hora de fijar prioridades, un cierto dirigismo respecto a las aplicaciones destinadas a los fondos de investigación. Esto es hasta cierto punto discutible, pues se ha dicho que el camino desde la innovación hasta la aplicación sigue una línea sinuosa e impredecible, difícil de regular y codificar por políticos y burócratas. No hay duda de la importancia de la financiación pública para el progreso de la ciencia. No obstante, esto no quiere decir que esa investigación deba dirigirse exclusivamente a fines fijados con antelación. Conviene que, por lo menos, una parte de los recursos se dedique a una investigación libre, sin objetivos prefijados por la política científica. Lo que sí es importante es crear un entorno en el cual la Med Clin (Barc) 2003;120(1):19-23 19 Documento descargado de http://www.elsevier.es el 30/11/2016. Copia para uso personal, se prohíbe la transmisión de este documento por cualquier medio o formato. ROZMAN C. REFLEXIONES SOBRE LA INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA EN ESPAÑA ciencia pueda desarrollarse. En este sentido, una asignatura pendiente de algunos países europeos, entre ellos España, es crear un clima social idóneo. Es obvio que en nuestra sociedad existe un tremendo culto a los representantes de los ámbitos deportivos y lúdicos, mientras que el prestigio de los científicos es escaso. Para promover la investigación en los hospitales universitarios se requiere de métodos específicos3. En la actualidad se acepta de modo unánime que un hospital universitario debe desempeñar una triple función: asistencia, docencia e investigación. A ningún hospital se le puede eximir de la obligación de prestar la asistencia sanitaria de la máxima calidad posible a la población que le sea asignada. Es igualmente obvio que un hospital universitario debe participar activamente en la docencia, ya sea de pregrado, de posgrado o de educación médica continuada. Por lo que respecta a la investigación, en tiempos no muy lejanos los hospitales clínicos solían ser poco activos en esta faceta, pues su actividad se concentraba de modo preferente y mayoritario en la asistencia y la docencia. Sin embargo, es incuestionable que cualquier profesional universitario, aunque sea del ámbito clínico, tiene la obligación de investigar. Esta idea ha penetrado progresivamente en la conciencia actual y, de hecho, la investigación que se realiza hoy día en los hospitales universitarios es creciente en cantidad y calidad. La organización y la promoción de las tareas investigadoras en un hospital no son siempre fáciles, y se requiere para ello no sólo una firme voluntad y empeño de los implicados, sino también una notable dosis de imaginación. Hoy día se reconoce ampliamente el alto nivel que en el ámbito de la investigación biomédica ha alcanzado el Hospital Clínic de Barcelona (HCB). En efecto, estudios bibliométricos señalan repetidamente que dicho centro ocupa el primer lugar entre todos los hospitales del Estado español en este terreno y con notable distancia de los demás4,5. ¿Cómo se ha alcanzado este lugar de privilegio? En un artículo que publicamos con Joan Rodés en 20013, nos referimos a 5 actuaciones que han ejercido la mayor influencia en el desarrollo de la investigación biomédica en nuestro Hospital. La primera consistió en una reforma de la estructura funcional de nuestra institución llevada a cabo en 1972. Rompiendo con la clásica organización de los hospitales universitarios, consistente en una simple aposición de clínicas asociadas a las respectivas cátedras, sin ningún nexo común, desarrollamos con gran visión de futuro una estructura departamental, que se adelantó en más de 12 años a la Ley de Reforma Universitaria (LRU). La moderna organización surgida de esa reforma permitió crear un clima idóneo para el desarrollo coordinado de las tres funciones universitarias: asistencia, docencia e investigación de la máxima calidad posible. A esa primera actuación le siguieron en 1980 otras dos que mantienen su vigencia y que han contribuido en gran manera al desarrollo de la actividad investigadora entre nosotros: me refiero a la creación de becas de investigación post-MIR y a la creación de los llamados años sabáticos o permisos retribuidos para la ampliación de estudios. Actualmente están surgiendo iniciativas parecidas en Santander y en la Comunidad Autónoma de Valencia. Además, en noviembre de 2001 el Instituto de Salud Carlos III convocó, como programa piloto, 30 ayudas para contratar a profesionales sanitarios que hayan finalizado la formación MIR, con el objetivo de completar su formación en Investigación Biomédica y en Ciencias de la Salud. La cuarta actuación que ha sido emulada ya en numerosas instituciones sanitarias fue la creación en 1989 de la Fundación Privada Clínic para la Investigación Biomédica, con personalidad jurídica propia e independiente de la gestión de recursos asistenciales del 20 Med Clin (Barc) 2003;120(1):19-23 Hospital. Por último, con objeto de unir las investigaciones básicas y clínicas de calidad en un entorno común, el 4 de junio de 1993 se firmó un convenio para la creación de un consorcio entre el Hospital Clínic, la Universidad de Barcelona y la Generalitat de Cataluña, al que se adhirió el Instituto de Investigaciones Biomédicas de Barcelona del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), para crear el Instituto de Investigaciones Biomédicas August Pi i Sunyer (IDIBAPS). Esta iniciativa constituye un intento de unir los tres ámbitos en los que clásicamente se desarrolla la investigación biomédica: hospitales, universidad y CSIC. Panorama de la producción científica española en biomedicina y su financiación Es indudable que los intentos de progresar en las tareas investigadoras van a ser más fructíferos si tenemos un mejor conocimiento de nuestra situación actual. En este sentido, puede ser de utilidad: a) analizar la situación de la ciencia española en el contexto internacional; b) comentar algunos datos comparativos respecto a la investigación biomédica en diversas autonomías y diferentes sectores institucionales, y c) incidir en algunas cuestiones relativas a su financiación. Suele aceptarse que un trabajo de investigación no ha finalizado hasta que aparece publicado en una revista dotada del mecanismo de revisión por expertos (peer review de los anglosajones). Los artículos publicados constituirán uno de los parámetros para evaluar la actividad científica de un autor o un determinado grupo científico. Tal actividad evaluadora es una tarea muy compleja y se inscribe dentro de las modernas técnicas bibliométricas. Entre los métodos para medir la calidad científica, el más empleado es el llamado factor de impacto. Sin embargo, son bien conocidos los diversos sesgos que se producen en su elaboración y muy especialmente en su abusiva utilización. Hay que recordar que un factor de impacto elevado para una revista no presupone igual valor científico para todos los trabajos que en ella se publican y tampoco, evidentemente, para todos y cada uno de los firmantes de un artículo. Como señala Camí6, la «impactitis» de instituciones, de departamentos o servicios clínicos o de algunos investigadores, que podría resumirse en la frase «dime qué factor tienes y te diré quién eres», debería ser sometida a una revisión crítica. Estos comentarios en modo alguno deben interpretarse como negativos para la bibliometría. Por consiguiente, tanto o más rechazables que la actitud de los «impactólatras» es la de los «impactófobos», cuya posición puede representar tan sólo un mecanismo de defensa para proteger trayectorias científicas de «bajo perfil». Con las reservas expresadas, la producción científica de un grupo o un investigador se puede medir de forma bastante fidedigna cuando se analiza el número de publicaciones aparecidas en las revistas internacionales de impacto elevado y, además, la frecuencia con que dichos documentos se citan en otros trabajos. Aquí se introduce un segundo parámetro bibliométrico de interés. Mientras que el factor de impacto evalúa la calidad de la revista, el número de citaciones que recibe a lo largo de los años un artículo concreto informa del interés de este trabajo. Por último, se reconoce que este nuevo parámetro puede tener mayor fuerza si se procede a su debida normalización respecto a la disciplina analizada y al período evaluado7,8. De los estudios bibliométricos se deduce que en la década de los noventa España realizó un gran esfuerzo en la producción científica. Mientras que en 1984 ésta representaba menos del 1% de la producción mundial, ascendió progresivamente para alcanzar un 2,57% en 1999. A la vez, tal como se reconoce en el informe del año 2002 de la Natio- Documento descargado de http://www.elsevier.es el 30/11/2016. Copia para uso personal, se prohíbe la transmisión de este documento por cualquier medio o formato. ROZMAN C. REFLEXIONES SOBRE LA INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA EN ESPAÑA nal Science Foundation de EE.UU., España es uno de los países que más han destacado en el incremento de citas recibidas a lo largo de los últimos años. Con todo, en proporción aún sigue recibiendo menos citas que trabajos produce. Así, por ejemplo, en 1999 España aportó el 2,57% de los documentos de la bibliografía mundial, pero recibió sólo el 1,62% de las citas. Para comentar el mapa bibliométrico de distintas regiones y sectores institucionales de España, debo referirme forzosamente a un excelente trabajo realizado por el grupo de Camí, del IMIM de Barcelona, aparecido el pasado mes de julio en el portal del Instituto de Salud Carlos III5. En él se muestra que las Comunidades Autónomas de Madrid y Cataluña acumulan más del 50% de los documentos y más del 60% de las citas. A estas dos comunidades les siguen las de Andalucía y Valencia, con el 12,4 y el 9,2% de los documentos, respectivamente. El resto de las comunidades autónomas contribuye con un 5% o menos de los documentos citables. Son interesantes los datos que nos informan acerca de los sectores institucionales implicados en la actividad investigadora. A este respecto se reconocen en España tres modelos fundamentales. El primer perfil, en el que destaca Andalucía, se caracteriza por el gran peso de las universidades. El segundo perfil estaría representado por Cataluña, donde sobresale la investigación procedente de los hospitales. A los dos perfiles citados se pueden asimilar en mayor o menor grado las restantes comunidades autónomas, a excepción de la de Madrid, que representa como caso aislado un tercer perfil, dado que posee una importante concentración de algunos organismos públicos de investigación, fundamentalmente el CSIC. Este análisis nos permite señalar que la distribución de recursos destinados a la investigación no parece del todo equitativa en el ámbito estatal. A la misma conclusión se llega cuando se analiza el porcentaje del PIB que distintas comunidades autónomas dedican a I+D (tabla 1)9. Así, por ejemplo, en el año 2000, con una media estatal del 0,94%, se observó una gran dispersión que iba desde el 0,25% en Baleares al 1,67% en Madrid. La investigación no forma parte de las competencias de las comunidades autónomas, aunque estas transferencias hayan sido reclamadas –sin éxito– vía Tribunal Constitucional. En algún foro he expresado mis críticas10 al excesivo centralismo del CSIC (el cual concentra en la Comunidad Autónoma de Madrid más del 40% de sus centros), aunque es justo reconocer que durante los últimos años se ha suavizado un tanto. El mismo comentario merece la construcción de grandes centros de investigación en Madrid, a cargo de los presupuestos generales del Estado. Deberíamos imitar más la cultura norteamericana, donde las actividades de los National Institutes of Health (NIH) son mayoritariamente extramurales, y en este sentido son dignas de elogio algunas iniciativas recientes del CSIC y del Instituto de Salud Carlos III, que cito más adelante. Y cuando se habla de los recursos económicos, no me resisto a comentar otro aspecto que me parece de extrema importancia. En algunos países más avanzados, una buena parte de los recursos para la investigación procede de la sociedad civil. Gracias al mecenazgo, en EE.UU. florecen numerosas universidades e institutos científicos. En España, a pesar de una reciente modificación de la correspondiente ley, todavía nos queda mucho camino por recorrer. Un gran político y parlamentario catalán, Miquel Roca i Junyent, ha analizado recientemente esta cuestión11. Se refirió a las dos versiones existentes en España para considerar el fenómeno del mecenazgo. La versión triste señalaría que el mecenazgo es una forma de evadir impuestos o, si se quiere, otra forma de pa- TABLA 1 Porcentaje de gasto en I+D respecto al PIB por comunidad autónoma9 Total Andalucía Aragón Asturias (Principado de) Balears (Illes) Canarias Cantabria Castilla y León Castilla-La Mancha Cataluña Comunidad Valenciana Extremadura Galicia Madrid (Comunidad de) Murcia (Región de) Navarra (Comunidad Foral) País Vasco Rioja (La) 1996 1997 1998 1999 2000 0,83 0,62 0,57 0,57 0,21 0,50 0,53 0,52 0,40 0,92 0,56 0,34 0,48 1,64 0,50 0,74 1,23 0,39 0,82 0,61 0,52 0,51 0,23 0,44 0,58 0,52 0,51 0,93 0,57 0,39 0,52 1,55 0,53 0,72 1,17 0,38 0,90 0,68 0,71 0,54 0,29 0,53 0,83 0,52 0,48 1,08 0,63 0,43 0,54 1,61 0,58 0,83 1,25 0,50 0,89 0,65 0,74 0,55 0,25 0,48 0,60 0,62 0,33 1,06 0,62 0,41 0,54 1,64 0,65 0,93 1,16 0,48 0,94 0,67 0,71 0,81 0,25 0,49 0,47 0,64 0,57 1,11 0,74 0,54 0,63 1,67 0,74 0,92 1,20 0,61 garlos. La versión positiva recordaría que la sociedad civil, comprometida y solidaria, debe hacer que el país vaya hacia delante. Según Roca, la mejora fiscal de la nueva ley es muy limitada. La sociedad es mucho más dinámica que la Administración, la cual siempre recela y desconfía. En definitiva, se necesita un mejor trato fiscal, paralelamente a la exigencia de responsabilidad civil en la gestión del mecenazgo. Por último, como dato positivo en este terreno, desearía señalar que con la creación de importantes premios y ayudas de investigación desde el sector privado se está contribuyendo no tan sólo a potenciar las actividades investigadoras, sino a mejorar el clima necesario para que los profesionales de la investigación reciban el reconocimiento social que merecen. Importancia de la investigación traslacional El adjetivo «traslacional» podría inducir a una cierta confusión, ya que a veces se aplica a diversos fenómenos intracelulares y a los intentos de modificarlos. En nuestro caso se trata de un concepto completamente distinto, es decir, relativo a cómo trasladar los descubrimientos de las ciencias biomédicas básicas a la clínica. A pesar de haberse producido a lo largo de los últimos 30 años una auténtica explosión de nuevos conocimientos en el campo de la biomedicina, sólo una pequeña proporción se ha aplicado a los progresos en el diagnóstico, el pronóstico, la prevención y el tratamiento de las enfermedades. Esta disociación comporta la necesidad de una nueva forma de investigación, la cual, pese a constituir un concepto relativamente reciente, está consiguiendo una gran resonancia12-16. La investigación traslacional, o si se quiere de transferencia, es necesaria no tan sólo para convertir los conocimientos básicos en aplicados, sino también para favorecer el camino inverso, es decir, promover investigaciones básicas a partir de los problemas identificados en el ámbito clínico. En suma, si en el terreno de la biomedicina clásicamente aceptábamos dos tipos de investigación, la básica y la clínica, aquí estamos propugnando una tercera modalidad consistente en una fase intermedia que ayuda a establecer los flujos entre ambas. ¿Quiénes son los candidatos más idóneos para desarrollar este tipo de investigación? Existen dos caminos para obtener profesionales capaces de ocuparse de ella. Uno sería conseguir que un investigador básico se interesase por la investigación clínica. En mi experiencia, hasta ahora esto no resulta muy fácil, debido a la tradición tan clásica de tajante separación entre titulares de las cátedras preclínicas y clíniMed Clin (Barc) 2003;120(1):19-23 21 Documento descargado de http://www.elsevier.es el 30/11/2016. Copia para uso personal, se prohíbe la transmisión de este documento por cualquier medio o formato. ROZMAN C. REFLEXIONES SOBRE LA INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA EN ESPAÑA cas, con lo cual la colaboración entre ellos es difícil de establecer. Afortunadamente están surgiendo ya investigadores básicos con interés por las líneas clínicas. En este sentido cabe considerar como paradigmático el caso del Prof. López Barneo, catedrático de Fisiología, quien se ha trasladado con todo su equipo al Hospital Virgen del Rocío de Sevilla. Sus investigaciones básicas sobre las neuronas del cuerpo carotídeo, ricas en dopamina, le han conducido a una línea clínica consistente en trasplantar dichas células a los núcleos de la base en pacientes con enfermedad de Parkinson. Por otro lado, quizá fuera interesante emular a la Tufts University de Boston17, que tiene una amplia experiencia en la organización de cursos de patobiología para estimular entre los investigadores básicos el interés por la aplicación clínica. La segunda posibilidad estriba en ofrecer una instrucción básica a los investigadores clínicos, en forma de lo que se conoce en el extranjero como los programas de MD/PhD (Medical doctor/Philosophy doctor)18. Este tipo de programas tiene como objetivo principal proporcionar la educación y el entrenamiento en las habilidades necesarias para llevar a cabo una investigación médica de calidad. La duración de este programa –cuyo embrión es la convocatoria de becas posMIR antes citada del Instituto de Salud Carlos III– tendría que ser, como mínimo, de dos años y se debería llevar a cabo en hospitales con una tradición de investigación plenamente contrastada, en departamentos universitarios o en centros del CSIC. Los contenidos de tales programas suelen contener, por un lado, vertientes comunes o troncales y, por otro, aspectos adaptados a las circunstancias de la institución donde se imparten. En EE.UU. están financiados por organismos públicos como el National Institute of General Medical Sciences, que es responsable de 32 Medical Scientist Training Programs en 32 instituciones (hospitales y universidades), todas ellas acreditadas como centros de excelencia. A fin de que un programa de este tipo sea atractivo para los médicos jóvenes, sería imprescindible modificar los criterios que se utilizan actualmente para dirimir el acceso a las plazas asistenciales en el ámbito hospitalario. En los baremos y otros criterios de acceso se hace poco hincapié en el currículum científico. Debido a ello, la investigación clínica en los hospitales españoles podría estar en crisis19. Para que los residentes se sintiesen atraídos hacia un programa de estas características –que debería inscribirse en el marco del tercer ciclo o doctorado–, habría que reconocer la formación científica como un mérito extraordinario para conseguir una plaza. Sin embargo, aparte de la importancia que para la investigación traslacional tendría la incorporación de profesionales así formados, el hecho de que profundicen en las materias científicas hace que adquieran una mayor capacidad crítica y mejoren su capacidad asistencial. Antaño se consideraba que para un internista general no era conveniente investigar sobre una parcela reducida, pues ello podía originar desequilibrios en sus conocimientos. Mi punto de vista es justamente el opuesto, pues al profundizar en un aspecto parcial se mantiene alerta de que los fenómenos son más complejos de lo que su formación general le hace presumir. En este sentido, el Royal College of Physicians de Londres20 insiste en que dedicarse un tiempo a la investigación es aconsejable no tan sólo para los profesionales llamados a seguir una carrera académica, sino incluso para los que se decidan por una trayectoria exclusivamente clínica, ya que esta dedicación les permite mejorar la capacidad de análisis crítico y así sustentar su tarea asistencial en bases científicas. Otro paso importante en la promoción de la investigación traslacional es la creación de institutos de investigación multidisciplinaria. En dichos institutos se han de integrar los equipos médicos de los hospitales de referencia y de calidad 22 Med Clin (Barc) 2003;120(1):19-23 científica contrastada en el ámbito internacional con científicos no necesariamente relacionados con la sanidad, como son los de la universidad y el CSIC. Además, la política científica española se ha de adaptar al sexto Programa Marco de la Unión Europea (2002-2006), destinado a potenciar de forma específica las redes científicas de excelencia, formadas por institutos de investigación multidisciplinaria. Estas dos iniciativas permitirían superar la situación actual, caracterizada por una atomización excesiva de los grupos de investigación y una notable desconexión entre ellos. A la vez se conseguiría que los dos principales organismos públicos de investigación, el CSIC y el Instituto de Salud Carlos III, desarrollasen una importante actividad extramural, permitiendo el acceso más equitativo a los recursos de investigación de todo el territorio nacional. Por último, es crucial el proceso de incorporación de nuevos investigadores. En este sentido hay que seguir realizando esfuerzos como el Programa Ramón y Cajal, iniciado el año 2001, que ha permitido establecer contratos de 5 años a un número significativo de investigadores de calidad en el área biomédica, con un sistema riguroso de evaluación. En el mismo sentido es excelente la idea del Fondo de Investigación de la Seguridad Social (FISS) de establecer contratos para investigadores como paso esencial para reforzar la investigación básica en el entorno de los hospitales. Futuro de la investigación biomédica Aunque predecir el futuro es siempre un tanto aventurado, no renuncio a realizar unas muy breves consideraciones finales acerca de los caminos por los que presumiblemente va a discurrir la investigación biomédica durante el presente siglo y en los que coincido plenamente con Ariza y Camí21. Es obvio que a lo largo de las últimas décadas se han realizado grandes esfuerzos en desentrañar la estructura y función de los componentes moleculares de la célula. La culminación de tales esfuerzos son las modernas genómica y proteómica. Cuando estas dos ramas de la ciencia permitan conocer al detalle la función de los genes y las proteínas celulares, se podrá abordar el estudio de sistemas (p. ej., el nervioso) con creciente complejidad. El enfoque reduccionista actual, centrado en la disección de genes y proteínas, dará paso a una aproximación integradora y sintética que buscará explicaciones en contextos cada vez más amplios (tejidos, órganos, sistemas) hasta llegar a considerar el organismo en su totalidad y en relación con otros seres vivos y el medio ambiente (ecosistema). Estos cambios exigirán un enfoque diferente de la actividad investigadora, con desaparición de equipos clásicos de gran homogeneidad para crear en su lugar grupos heterogéneos de tipo multidisciplinario. El análisis desmenuzado cederá su protagonismo a la síntesis vertebradora de los datos acumulados. Los profesionales que tradicionalmente han ocupado el escenario de la investigación biomédica (médicos, biólogos, farmacéuticos, químicos) habrán de compartirlo con otros cuya presencia en el mismo no es habitual (matemáticos, físicos, informáticos, ingenieros). En consecuencia, la flexibilidad requerida por las nuevas circunstancias será incompatible con la estricta parcelación del conocimiento y la rigidez organizativa imperante durante el siglo XX. La interdisciplinariedad y la agilidad de los nuevos esquemas constituirán el escenario investigador del siglo actual. Y acabo con la confianza de que los implicados en la investigación biomédica del siglo XXI no se olviden del objetivo primario que debería regir toda su actividad, es decir, favorecer el interés del enfermo para proporcionarle una vida más larga y mejor. Documento descargado de http://www.elsevier.es el 30/11/2016. Copia para uso personal, se prohíbe la transmisión de este documento por cualquier medio o formato. ROZMAN C. REFLEXIONES SOBRE LA INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA EN ESPAÑA REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 1. Ayala FJ. La ciencia española en la última década. Política Científica 1995;43:5-12. 2. Sols A. El arte de investigar. Boletín de Educación Bioquímica 1983; 2:7-15. 3. Rozman C, Rodés J. Métodos para promover la investigación biomédica en los hospitales universitarios. Med Clin (Barc) 2001;117:460-2. 4. Camí J, Zulueta MA, Fernández MT, Bordons M, Gómez I. Producción científica española en biomedicina y ciencias de la salud durante el período 1990-1993 (Science Citation Index y Social Science Citation Index) y comparación con el período 1986-1989. Med Clin (Barc) 1997;109: 481-96. 5. Camí J, Suñen E, Carbó JM, Coma L. Producción científica española en biomedicina y ciencias de la salud (1994-2000). Informe del Instituto de Salud Carlos III-Fondo de Investigación Sanitaria. Disponible en: http://www.isciii-es/fis/mapa/index.htm 6. Camí J. Impactolatría: diagnóstico y tratamiento. Med Clin (Barc) 1997; 109:515-24. 7. Noyons ECM, Luwel M, Moed HF. Combining mapping and citation analysis for evaluative bibliometric purposes. J Am Soc Inform Sci 1999; 50:115-31. 8. Van Raan AFJ, Van Leeuwen ThN. Assessment of the scientific basis of interdisciplinar, applied research. Application of bibliometric methods in nutrition and food research. Research Policy 2002;31:611-32. 9. Instituto Nacional de Estadística. Encuesta sobre las actividades en investigación científica y desarrollo tecnológico. Madrid: INE, 2002. 10. Rozman C. Discurso de bienvenida. En: Rodés i Teixidor J. La recerca biomèdica a Catalunya als inicis del segle XXI. Barcelona: Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya, 2002; p. 47. 11. With R. Una voz en la oscuridad. La Vanguardia, 7-10-2002. Vivir en Barcelona, p. 2. 12. Gelijns AC, Rosenberg N, Moskowitz AJ. Capturing the unexpected benefits of medical research. N Engl J Med 1998;339:693-8. 13. Horton B. From bench to bedside… research makes the translational transition. Nature 1999;402:213-5. 14. Marwick C. Scientists recall progress and promise of translational research. J Natl Cancer Inst 2001;93:13-5. 15. Pober JS, Neuhauser CS, Pober JM. Obstacles facing translational research in academic medical centers. FASEB J 2001;15:2303-13. 16. Rodés i Teixidor J. La recerca biomèdica a Catalunya als inicis del segle XXI. Discurs de recepció. Barcelona: Reial Acadèmica de Medicina de Catalunya, 2002; p.30-8. 17. Arias IM. Training basic scientists to bridge the gap between basic science and its application to human disease. N Engl J Med 1989;321:972-4. 18. Rodés J, Trilla A. Fórmulas para la integración de la formación básica y clínica en medicina. Med Clin (Barc) 1999;113:379-82. 19. Bruguera M. ¿Está en crisis la investigación clínica en los hospitales españoles? Med Clin (Barc) 2001;117:625-6. 20. Does research make for better doctors? [editorial]. Lancet 1993;342: 1063-4. 21. Ariza Fernández A, Camí Morell J. Investigación básica y clínica. En: Farreras-Rozman, editores. Medicina interna. 14.a ed. Madrid: Harcourt, 2000; p. 90-3. Med Clin (Barc) 2003;120(1):19-23 23