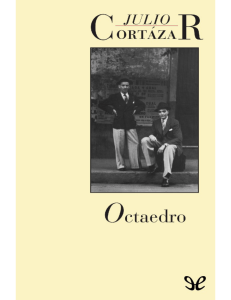

Octaedro Julio Cortázar

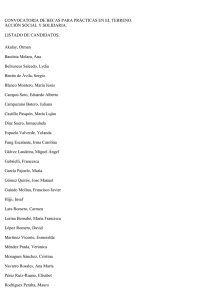

Anuncio