Boletín Informativo 2013

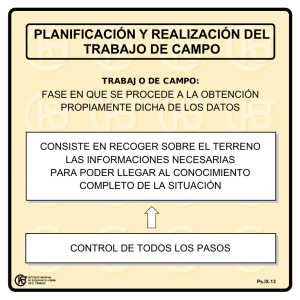

Anuncio