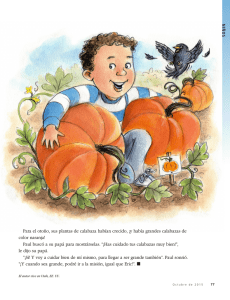

El jardín de las fieras

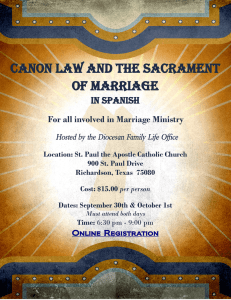

Anuncio