La última tribu - Libro Esoterico

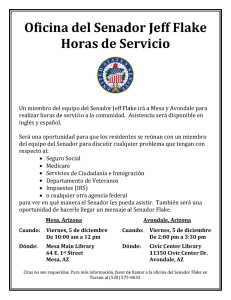

Anuncio