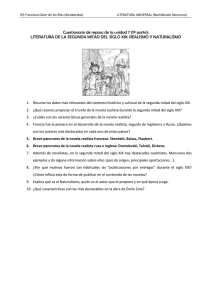

La literatura francesa moderna. El Naturalismo

Anuncio