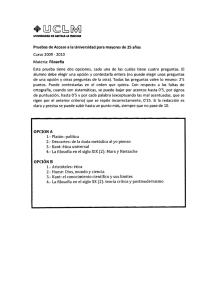

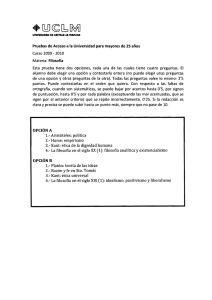

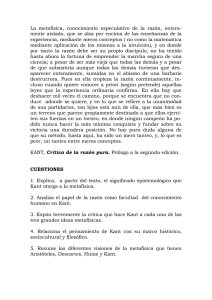

Historia de la Filosofia

Anuncio