la ley de matrimonio civil de 1859. David Guerrero Flores.

Anuncio

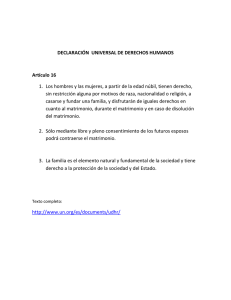

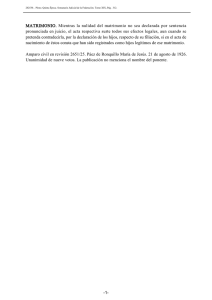

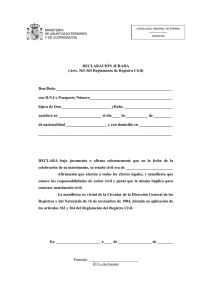

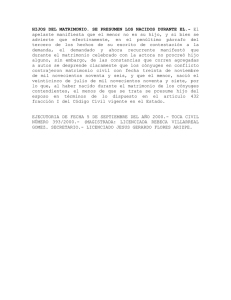

Amores y contratos: la Ley del matrimonio civil de 1859 David Guerrero Flores Investigador del INEHRM Las Leyes de Reforma representaron el intento más decidido de los liberales para instituir una sociedad regulada por el Estado de Derecho. De la cuna a la sepultura, la Iglesia católica había controlado la mayoría de los ritos, celebraciones y formalidades de la población en México. Nacimientos, matrimonios, defunciones, convalecencias y auxilios humanitarios habían tenido como único sustento la administración material y económica de las instituciones religiosas. En la medida que las Leyes de Reforma volvieron tangible la separación entre los negocios y potestades de la Iglesia y el Estado, resultó indispensable la creación de un aparato jurídico e institucional que atendiera los asuntos de la población, pero ya no en calidad de creyentes o feligreses, sino como individuos sujetos a los códigos civiles, con derechos y obligaciones. Antes de la Ley del Registro Civil no se publicaron leyes sobre el matrimonio, porque se consideraba que era un acto sujeto al derecho canónico y a la potestad de la Iglesia. La intervención del Estado mexicano en el matrimonio comenzó con la expedición de la Ley Orgánica del Registro Civil del 27 de enero de 1856, seguida de la Ley del Matrimonio Civil del 23 de julio de 1859 y de la nueva Ley Orgánica del Registro Civil fechada el 28 de julio del mismo año. La ley en la materia explicaba que por la independencia declarada de los negocios civiles del Estado respecto a los que competen al orden eclesiástico, cesaba la delegación que el poder soberano había hecho en el pasado, para que el matrimonio surtiera sus efectos civiles con la sola intervención de la Iglesia católica. Ahora el Estado definía al matrimonio como un “contrato civil” que se contraía lícita y válidamente ante la autoridad. Para ello bastaría que los contrayentes, una vez cubiertas las formalidades, se presentasen ante el registro civil para expresar libremente su voluntad de unirse en matrimonio. Verificado el asentimiento, la autoridad daba lectura a los artículos 1°, 2°, 3° y 4° de la ley en la materia, además de enunciar la célebre epístola de Melchor Ocampo, donde se expresaba que el matrimonio civil era: “el único medio moral de fundar la familia, de conservar la especie y de suplir las imperfecciones del individuo que no puede bastarse así mismo para llegar a la perfección del género humano.” Más aún, declaraba en tono romántico la sacralidad de los cónyuges y definía por separado las cualidades de los esposos: Que el hombre cuyas dotes sexuales son principalmente el valor y la fuerza, debe dar, y dará a la mujer, protección, alimento y dirección, tratándola siempre como a la parte más delicada, sensible y fina de sí mismo, y con la magnanimidad y benevolencia generosa que el fuerte debe al débil, esencialmente cuando este débil se entrega a él, y cuando por la sociedad se le ha confiado. Que la mujer, cuyas principales dotes son la abnegación, la belleza, la compasión, la perspicacia y la ternura, debe dar y dará al marido obediencia, agrado, asistencia, consuelo y consejo, tratándolo siempre con la veneración que se debe a la persona que nos apoya y defiende, y con la delicadeza de quien no quiere exasperar la parte brusca, irritable y dura de sí mismo. En lo anterior queda de relieve la declaración de superioridad física, moral y económica de los varones, respecto a la sumisión, debilidad y obediencia de las mujeres, lo cual se explica por la caracterización de género predominante en la época de la Reforma, donde al hombre le correspondía la provisión de recursos económicos, la representación pública y legal de la familia, así como el mando en el sentido más amplio, mientras que a la mujer tocaba el arreglo de los asuntos domésticos, la crianza y educación de los hijos, tanto como la atención y esmero por agradar y aconsejar al marido. Siglo y medio después, la desigualdad implícita en la distinción de los papeles de género conduciría a la reformulación de este exhorto. La epístola de Ocampo también indicaba que los cónyuges se tendrían respeto, fidelidad, confianza y ternura, esforzándose por brindar lo que uno esperaba del otro al unirse en matrimonio. La prudencia debía caracterizar la relación, evitando las injurias y el maltrato físico, así como la deshonra que tales actos traerían consigo. No menos importante era la preparación para cuidar y educar a los hijos, sirviendo de ejemplo ético, moral y de conducta, de modo que los lazos de afecto y deferencia mutua propiciarían, “la felicidad ó desventura de los hijos”. Más aún, porque la correcta educación de los vástagos conduciría necesariamente a la formación de “buenos y cumplidos ciudadanos”. La ley introdujo la distinción entre el sacramento del matrimonio que se realizaba conforme al derecho canónico, y el “contrato” que debía realizarse en el Registro Civil. En la práctica, la gente común asumió que al contraer matrimonio se casaba dos veces, la primera ante la Iglesia, con todo el ceremonial y los significados derivados de la liturgia, que daban realce y solemnidad al acto. En contraste, el matrimonio civil se hallaba desprovisto de colorido y se asumía como un trámite, donde lo más emotivo era la enunciación de la epístola de Melchor Ocampo. Lo anterior refleja, desde luego, una situación jurídica ideal. No obstante, en el ámbito cotidiano los enlaces matrimoniales ocurrían bajo las circunstancias más diversas y peculiares. En primer lugar, la escasez de oficinas del Registro civil propició que hasta la década de 1890 los matrimonios civiles resultaran escasos y más urbanos que rurales. Además, entre las clases populares que constituían el 90 por ciento de la población total, se mantuvo la práctica del ayuntamiento simple o concubinato del hombre y la mujer, con la sola mediación del consentimiento y la fuerza de la costumbre. En las rancherías serranas con fuerte tendencia a la endogamia, eran frecuentes los casamientos entre parientes consanguíneos. A su vez, los pueblos y las comunidades étnicas conservaron las tradiciones relativas al noviazgo, el pedido de la novia y los ritos referentes a la aceptación o rechazo del matrimonio, que involucraban a las familias de los contrayentes y al vecindario entero, de manera que el individualismo quedaba subsumido en el orden de la familia extensa y en el espíritu de cuerpo de las comunidades pueblerinas y de barrio. Mención especial requieren los acuerdos de familia, por medio de los cuales se convenían matrimonios a fin de garantizar la preservación y aumento de la riqueza, de la propiedad territorial y la honorabilidad de los apellidos. Por otra parte nos encontramos con la “venta” o “entrega” de las hijas solteras, a cambio de dinero, ganado, agua de riego o tierras de labranza, tan común en el sureste de México. Además, resultaba habitual el rapto de la joven o de la novia, cuando ella o los padres se resistían al cortejo; en ese caso el varón optaba por robarla, y una vez consumada la unión retornaba con la mujer para reconciliarse con los padres y convenir el matrimonio. Ni qué decir de los matrimonios que terminaban en fracaso por desidia, desencanto o infidelidad. Pese a todo, en el siglo XIX se ratificó el principio del matrimonio civil como un contrato cuyos requisitos y efectos estaban determinados bajo la exclusiva competencia de las autoridades civiles. El desarrollo posterior de los códigos relativos al matrimonio tendió a suavizar el predominio de los varones en favor de las mujeres, así como a reconocer otras formas de establecer vínculos similares. Los Códigos Civiles del Distrito Federal de 1870 y 1884, así como la Ley de Relaciones Familiares de 1917 y los códigos civiles de 1928, 1953, 1974 y 2000, expresan en sus definiciones del matrimonio una evolución gradual que tiende a igualar los derechos de los esposos, así como el reconocimiento de los hijos dentro y fuera del matrimonio. De igual manera destaca el surgimiento de formas alternativas al matrimonio, como el concubinato y las sociedades de convivencia, reconocidas como formas paralelas y válidas para establecer una familia, con derechos y obligaciones reguladas por la ley. El desarrollo material de la sociedad mexicana, el feminismo, la perspectiva de género, la irrupción de la juventud como protagonista esencial del mundo cultural y político, amén de la reflexión en el terreno de la jurisprudencia y de las ciencias sociales, se tradujo en el debilitamiento del concepto decimonónico del matrimonio, que en forma gradual perdió su carácter indisoluble, su definición de contrato civil y hasta la primacía de sus fines esenciales de procreación y cuidado de los hijos. Entre 2006 y 2007 se aprobaron puntos de acuerdo en las Cámaras de Diputados y Senadores para ordenar la supresión de la epístola de Melchor Ocampo durante la celebración del matrimonio civil. El gobierno del estado de Veracruz convocó entonces a un concurso para elaborar la nueva carta matrimonial veracruzana. El texto ganador de Graciela Berlín Mendoza, define así el concepto de matrimonio civil en nuestros días: El matrimonio consiste en la unión de mutuo acuerdo, exclusiva y duradera, que establece derechos y deberes entre la mujer y el hombre. Es una relación que surge del amor y se consolida en el compromiso mutuo, cuyos elementos indispensables son el respeto y la tolerancia. [...] Colaboren como pareja en la creación de una sociedad en la que el hombre y la mujer convivan en armonía. Sean defensores de los principios de igualdad, equidad y justicia. Recuerden que el ejercicio de los derechos sociales y culturales, económicos y patrimoniales representa el principio del respeto y la relación armoniosa entre los seres humanos. De ser el caso, sean ustedes madre y padre que guíen a sus hijos con el ejemplo de su amor, transmitiendo valores en forma tierna y respetuosa. Sean conscientes de que la cooperación en las actividades cotidianas, así como en la educación de las hijas y los hijos, es responsabilidad de ambos. En lugar del concepto de contrato civil sujeto al arbitrio de la autoridad política, el matrimonio comenzó a visualizarse desde el último cuarto del siglo XX, a la manera de un acto derivado de la voluntad entre dos personas que deciden unir sus vidas de manera temporal, con libertad para planificar su futuro, a la vez que para proteger su patrimonio y prodigarse el cuidado, la ternura y las atenciones propicias para el disfrute de la felicidad en común. Desde luego que debe existir un marco legal de referencia, pero los fines del matrimonio y los acuerdos entre los cónyuges tienden ahora a decidirse en privado.