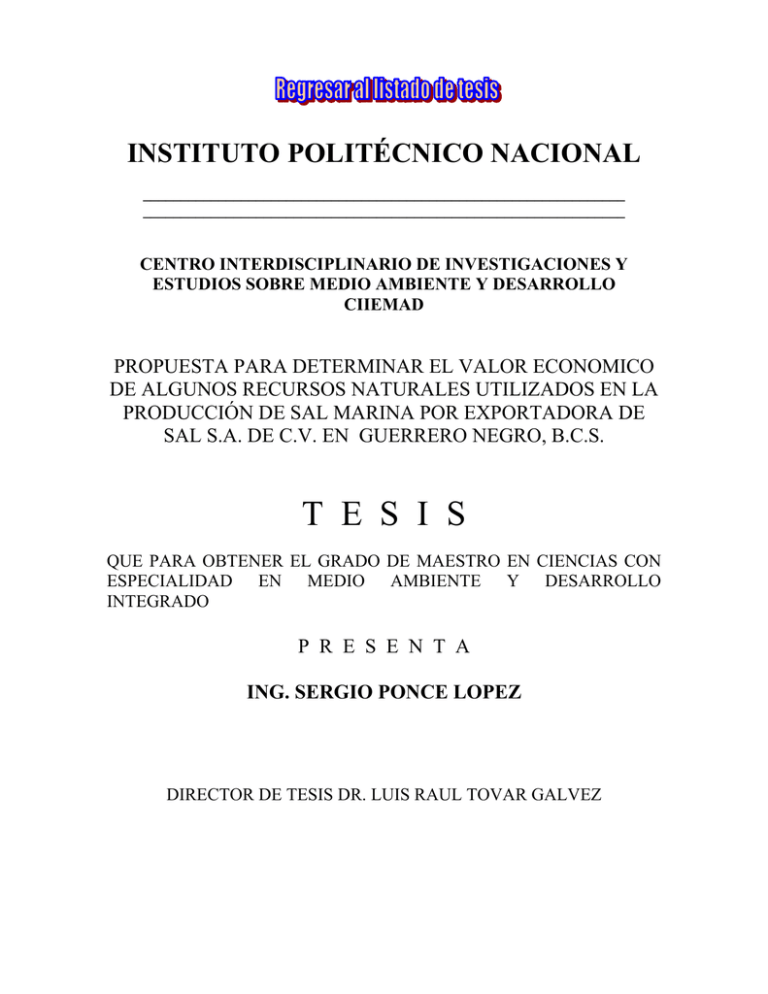

Tesis 1 - Instituto Politécnico Nacional

Anuncio