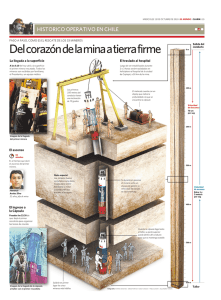

Escenas de cine mudo

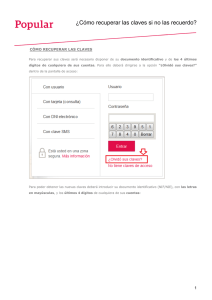

Anuncio