cobre de postas - Creative People

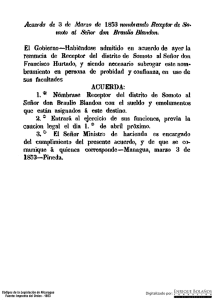

Anuncio