Los MEDICI eN La ePiGraFÍa De La HisPaNia roMaNa MEDICI in

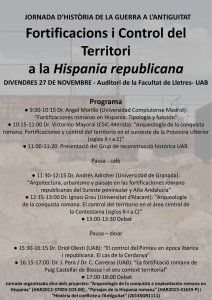

Anuncio