Evaluación de la memoria mediante realidad virtual: presente y futuro

Anuncio

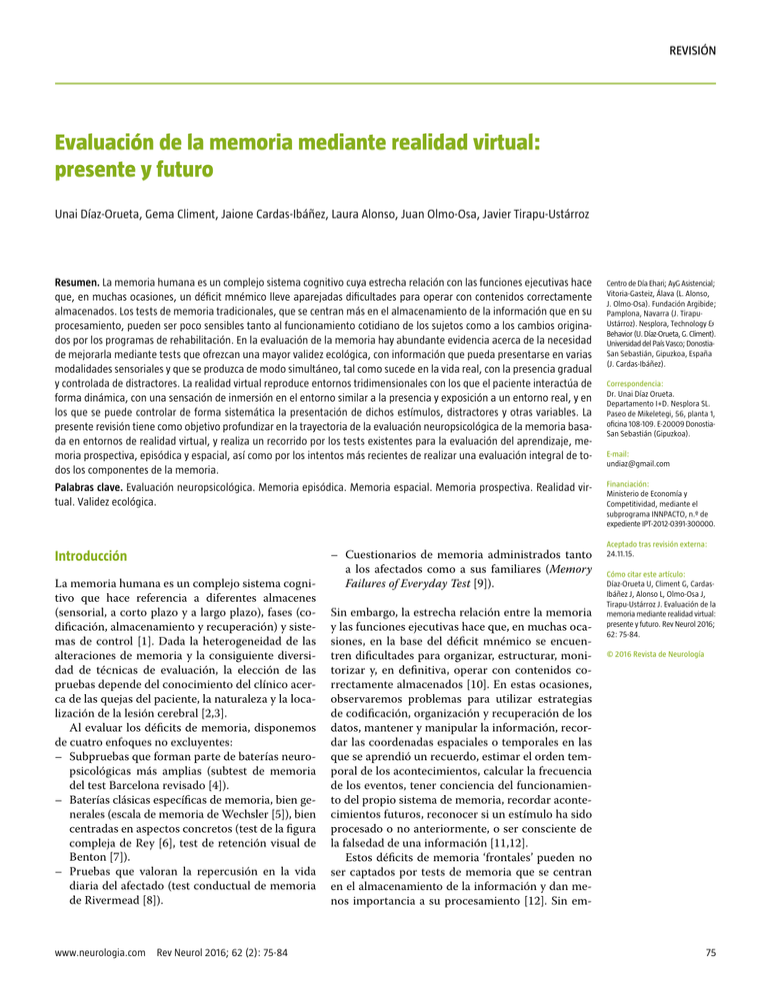

rEVISIÓN Evaluación de la memoria mediante realidad virtual: presente y futuro Unai Díaz-Orueta, Gema Climent, Jaione Cardas-Ibáñez, Laura Alonso, Juan Olmo-Osa, Javier Tirapu-Ustárroz Resumen. La memoria humana es un complejo sistema cognitivo cuya estrecha relación con las funciones ejecutivas hace que, en muchas ocasiones, un déficit mnémico lleve aparejadas dificultades para operar con contenidos correctamente almacenados. Los tests de memoria tradicionales, que se centran más en el almacenamiento de la información que en su procesamiento, pueden ser poco sensibles tanto al funcionamiento cotidiano de los sujetos como a los cambios originados por los programas de rehabilitación. En la evaluación de la memoria hay abundante evidencia acerca de la necesidad de mejorarla mediante tests que ofrezcan una mayor validez ecológica, con información que pueda presentarse en varias modalidades sensoriales y que se produzca de modo simultáneo, tal como sucede en la vida real, con la presencia gradual y controlada de distractores. La realidad virtual reproduce entornos tridimensionales con los que el paciente interactúa de forma dinámica, con una sensación de inmersión en el entorno similar a la presencia y exposición a un entorno real, y en los que se puede controlar de forma sistemática la presentación de dichos estímulos, distractores y otras variables. La presente revisión tiene como objetivo profundizar en la trayectoria de la evaluación neuropsicológica de la memoria basada en entornos de realidad virtual, y realiza un recorrido por los tests existentes para la evaluación del aprendizaje, memoria prospectiva, episódica y espacial, así como por los intentos más recientes de realizar una evaluación integral de todos los componentes de la memoria. Centro de Día Ehari; AyG Asistencial; Vitoria-Gasteiz, Álava (L. Alonso, J. Olmo-Osa). Fundación Argibide; Pamplona, Navarra (J. TirapuUstárroz). Nesplora, Technology & Behavior (U. Díaz-Orueta, G. Climent). Universidad del País Vasco; DonostiaSan Sebastián, Gipuzkoa, España (J. Cardas-Ibáñez). Palabras clave. Evaluación neuropsicológica. Memoria episódica. Memoria espacial. Memoria prospectiva. Realidad virtual. Validez ecológica. Financiación: Ministerio de Economía y Competitividad, mediante el subprograma INNPACTO, n.º de expediente IPT-2012-0391-300000. Introducción La memoria humana es un complejo sistema cogni­ tivo que hace referencia a diferentes almacenes (sensorial, a corto plazo y a largo plazo), fases (co­ dificación, almacenamiento y recuperación) y siste­ mas de control [1]. Dada la heterogeneidad de las alteraciones de memoria y la consiguiente diversi­ dad de técnicas de evaluación, la elección de las pruebas depende del conocimiento del clínico acer­ ca de las quejas del paciente, la naturaleza y la loca­ lización de la lesión cerebral [2,3]. Al evaluar los déficits de memoria, disponemos de cuatro enfoques no excluyentes: – Subpruebas que forman parte de baterías neuro­ psicológicas más amplias (subtest de memoria del test Barcelona revisado [4]). – Baterías clásicas específicas de memoria, bien ge­ nerales (escala de memoria de Wechsler [5]), bien centradas en aspectos concretos (test de la figura compleja de Rey [6], test de retención visual de Benton [7]). – Pruebas que valoran la repercusión en la vida diaria del afectado (test conductual de memoria de Rivermead [8]). www.neurologia.com Rev Neurol 2016; 62 (2): 75-84 – Cuestionarios de memoria administrados tanto a los afectados como a sus familiares (Memory Failures of Everyday Test [9]). Sin embargo, la estrecha relación entre la memoria y las funciones ejecutivas hace que, en muchas oca­ siones, en la base del déficit mnémico se encuen­ tren dificultades para organizar, estructurar, moni­ torizar y, en definitiva, operar con contenidos co­ rrectamente almacenados [10]. En estas ocasiones, observaremos problemas para utilizar estrategias de codificación, organización y recuperación de los datos, mantener y manipular la información, recor­ dar las coordenadas espaciales o temporales en las que se aprendió un recuerdo, estimar el orden tem­ poral de los acontecimientos, calcular la frecuencia de los eventos, tener conciencia del funcionamien­ to del propio sistema de memoria, recordar aconte­ cimientos futuros, reconocer si un estímulo ha sido procesado o no anteriormente, o ser consciente de la falsedad de una información [11,12]. Estos déficits de memoria ‘frontales’ pueden no ser captados por tests de memoria que se centran en el almacenamiento de la información y dan me­ nos importancia a su procesamiento [12]. Sin em­ Correspondencia: Dr. Unai Díaz Orueta. Departamento I+D. Nesplora SL. Paseo de Mikeletegi, 56, planta 1, oficina 108-109. E-20009 DonostiaSan Sebastián (Gipuzkoa). E-mail: [email protected] Aceptado tras revisión externa: 24.11.15. Cómo citar este artículo: Díaz-Orueta U, Climent G, CardasIbáñez J, Alonso L, Olmo-Osa J, Tirapu-Ustárroz J. Evaluación de la memoria mediante realidad virtual: presente y futuro. Rev Neurol 2016; 62: 75-84. © 2016 Revista de Neurología 75 U. Díaz-Orueta, et al bargo, no abundan los estudios que permitan acla­ rar qué pruebas son más adecuadas para captar perfiles diferenciales de afectación de la memoria (déficits ‘mediales’ frente a ‘frontales’). Una limitación más difícil de solventar de las pruebas es que la evaluación normalmente conlleva un período en el que no es posible observar algunos de sus fenómenos más relevantes, como la consoli­ dación a largo plazo (que puede durar días o me­ ses), la vulnerabilidad de la huella mnémica cada vez que se evoca el recuerdo o ciertos fenómenos de interferencia. Para la evaluación de estos aspectos es impor­ tante complementar la medida psicométrica de la memoria con medidas ecológicas de autoinforme, cuestionarios y observaciones conductuales [13]. Va­ rios estudios apuntan a que, mientras que los tests psicométricos son sensibles a la detección de la na­ turaleza de los fallos de memoria, correlacionan poco con el funcionamiento cotidiano de los suje­ tos [14,15] y son poco sensibles a los cambios origi­ nados por los programas de rehabilitación [16]. En este sentido, recientemente se han publicado numerosos e interesantes trabajos sobre aplicacio­ nes de realidad virtual en neurociencias [13-25]. Su ventaja más evidente es la posibilidad de recrear si­ tuaciones similares a la realidad, con una expecta­ ción plausible de aumento de la validez ecológica, a la vez que se mantiene el control. La presente revisión tiene como objetivo pro­ fundizar en la trayectoria de la evaluación neuro­ psicológica de la memoria usando las nuevas tec­ nologías, más concretamente, la realidad virtual. Ventajas de la evaluación neuropsicológica de la memoria mediante realidad virtual En el ámbito de la evaluación de la memoria, se han criticado ampliamente las limitaciones en cuanto a significación, utilidad práctica y generalizabilidad a las actividades de la vida cotidiana de las medidas obtenidas de pruebas neuropsicológicas estandari­ zadas de ‘lápiz y papel’; sin embargo, en el enfoque opuesto, las medidas de cariz más ecológico se han criticado por su falta de rigor y control [13,26]. Attree et al [27] han sugerido que evaluar la me­ moria dentro de un mundo virtual puede ser la so­ lución a esa falta de rigor y control. La ventaja de usar realidad virtual está en permitir que la evalua­ ción se realice en un contexto de interacción con un entorno cotidiano, sin sacrificar el control analítico. Además, permite realizar evaluaciones precisas del modo en que operan la memoria y otros procesos 76 cognitivos en una realidad multifacética. Así, me­ diante el diseño adecuado, la realidad virtual puede ser un medio ideal en el que evaluar, por ejemplo, la memoria espacial, prospectiva o episódica. A continuación se exponen los principales desa­ rrollos en el ámbito de la evaluación de memoria basados en realidad virtual. Entornos de realidad virtual para la evaluación de la memoria Evaluación del aprendizaje y memoria El test de evaluación del rendimiento cognitivo con realidad virtual (VRCPAT) integra un entorno vir­ tual específicamente diseñado para la medición de la memoria [20]. Se trata de una medida de apren­ dizaje y memorización que usa el entorno virtual de una ciudad para evaluar el recuerdo de determina­ dos puntos repartidos por ésta. Aparecen ‘personas’ de todas las edades y géneros, un mercado, coches aparcados, animales, edificios, señalización en las calles y otros objetos. En los 15 minutos que dura la prueba hay una primera fase de memorización de ítems de forma verbal y fuera de contexto, para pos­ teriormente sumergirse en el escenario virtual de la ciudad. En este contexto, el usuario se desplaza de una zona objetivo a la siguiente. En cada zona, debe reconocer dos de los ítems memorizados. El núme­ ro de respuestas y el tiempo de estancia en cada zona de la ciudad virtual son limitados y fijos, inde­ pendientemente del rendimiento del sujeto. En la fase final, se le pide que recuerde la lista de estímu­ los original y en qué zonas fueron hallados. Las me­ didas de rendimiento que proporciona este test son: número de aciertos y fallos, tiempo requerido para completar con éxito cada zona objetivo y tiempo total de realización. En el estudio concreto realizado por Parsons y Rizzo [20] con 30 participantes sanos (15 hombres y 15 mujeres), el VRCPAT correlacionó significa­ tivamente con todas las medidas utilizadas para evaluar el aprendizaje y la memoria, pero no con el resto de pruebas. Esto eliminaba la posibilidad de que los resultados reflejaran correlaciones con otras funciones que eventualmente pueden influir sobre la memoria (función ejecutiva, atención, ve­ locidad de procesamiento y fluidez verbal), pero que no son parte del constructo. Como los partici­ pantes eran personas sanas, se propuso como tra­ bajo futuro demostrar que el VRCPAT podía dife­ renciar pacientes con déficits cognitivos de pacien­ tes normales. www.neurologia.com Rev Neurol 2016; 62 (2): 75-84 Evaluación de la memoria mediante realidad virtual En otro estudio [28] se desarrolló una ciudad vir­ tual tomando 1.400 fotografías de dentro y fuera de todos los establecimientos de un centro comercial de Nueva Zelanda, y se añadieron a las fotos soni­ dos de fondo, como ruidos de tráfico o pasos. El participante podía moverse por dicho entorno a lo largo de la calle y entrar en los comercios apretan­ do botones de una barra de navegación. Para su es­ tudio, dividieron la calle en dos, una zona de baja distracción y otra de alta distracción (mayor ruido visual y auditivo). Veinte personas con traumatismo craneoencefálico (siete graves, siete muy graves y seis extremadamente graves) y 20 controles parea­ dos completaron una tarea permanente y otra de memoria prospectiva mientras paseaban. En la tarea permanente, tenían que hacer 10 recados con una lista accesible todo el tiempo. El componente pros­ pectivo requería responder a tres objetivos. Tal y como se predijo, el grupo con traumatismo craneo­ encefálico rindió peor que los controles en ambas tareas y fue más vulnerable a los distractores. Los autores sugerían que los déficits en la vida diaria en las habilidades de memoria de las personas con traumatismo craneoencefálico pueden ser más evi­ dentes cuando recordar implica procesos ejecutivos, y las simulaciones por ordenador pueden ayudar a construir medidas sensibles a ese déficit. Matheis et al [29] examinaron la utilidad de una herramienta de realidad virtual para evaluar el aprendizaje y la memoria en 20 individuos con trau­ matismo craneoencefálico y 20 controles, a la hora de recordar 16 objetos que aparecían en una oficina virtual. Los resultados indicaron que el test distin­ guía entre traumatismo craneoencefálico y contro­ les con bastante precisión, y que las personas con traumatismo craneoencefálico sin afectación de la memoria adquirían el aprendizaje de los objetos con la misma facilidad que los controles. Asimismo, hallaron una relación significativa entre la oficina de realidad virtual y el California Verbal Learning Test [30] (CVLT; véase TAVEC para la versión espa­ ñola [31]), lo que sugiere una gran validez de cons­ tructo de dicha prueba. Por su parte, una investigación más reciente [32] utilizó también una ciudad virtual en la que adultos jóvenes y mayores recorrieron el escenario median­ te una exploración activa (manejaban un volante, un acelerador y un freno para moverse por la ciudad) y otra pasiva (en la que iban de pasajeros). Se les pedía que recordaran todos los elementos, dónde y cuán­ do habían aparecido, así como detalles relativos a ellos. Las preguntas sobre ‘qué recordaban’ incluían 31 elementos, nueve centrales (p. ej., la estación de tren) y 22 secundarios (p. ej., la chica). Las pregun­ www.neurologia.com Rev Neurol 2016; 62 (2): 75-84 tas sobre ‘dónde’ se dividían en recuerdo verbal (verbalizar la posición del objeto) y en recuerdo vi­ suoespacial (dibujar un mapa de la ciudad y locali­ zar los elementos en él). Las preguntas sobre ‘cuán­ do’ podían responderse con ‘al principio’, ‘hacia la mitad’ o ‘al final de la ciudad’. Los sujetos tenían asi­ mismo que recordar los detalles de los elementos (p. ej., su color). Los resultados mostraron diferen­ cias en función de la edad (los mayores recordaban peor que los jóvenes el contexto espaciotemporal y los detalles de los eventos, independientemente de la modalidad de participación). No obstante, no se hallaron diferencias respecto a la memoria episódi­ ca. Estos autores concluyeron que la realidad virtual proporciona la posibilidad de desarrollar herramien­ tas neuropsicológicas que añaden el componente espaciotemporal, lo que permite evaluar el compo­ nente espacial de la memoria episódica, muy cerca­ no a la vida cotidiana de los pacientes. Evaluación de la memoria prospectiva En el caso de la evaluación específica de la memoria prospectiva, una evaluación integral debería incluir medidas de los diferentes tipos de recuperación del material recogidos en la bibliografía [33], que pue­ den clasificarse como medidas basadas en el even­ to, en el tiempo o en la actividad. En las tareas basa­ das en el evento, se requiere que se realice una ac­ ción en respuesta a una clave (p. ej., recordar un mensaje al ver a un amigo); en las tareas basadas en el tiempo, se requiere una acción en un tiempo fu­ turo especificado previamente (p. ej., mantener una cita a las 15:00 horas); y en las tareas basadas en la actividad, una acción antes o después de realizar una actividad (p. ej. apagar el horno tras cocinar). Como destacan Plancher et al [32], el uso de ta­ reas de realidad virtual para evaluar la memoria prospectiva es un desarrollo interesante y promete­ dor, ya que están consideradas más familiares y más relacionadas con la vida cotidiana. En este estudio usaron el entorno virtual de un bungaló de cuatro habitaciones para evaluar la habilidad de pacientes con ictus y controles pareados por edad para reali­ zar tareas de memoria prospectiva basadas en el evento, el tiempo y la actividad, mientras realizaban una tarea de retirada de muebles. La tarea basada en el evento consistía en recordar poner la pegatina de ‘frágil’ en cinco ítems de cristal antes de mover­ los; la tarea basada en el tiempo era permitir a los operarios de la mudanza acceder en intervalos exac­ tos de cinco minutos; la tarea basada en la actividad consistía en mantener la puerta de la cocina cerra­ da para que no se escapara el gato. Como medida 77 U. Díaz-Orueta, et al comparativa, se usó el test conductual de memoria de Rivermead [8]. Un hallazgo importante de este estudio fue que 17 de 42 pacientes con ictus y 29 controles fueron incapaces de recordar todas las instrucciones de las tres tareas de memoria prospectiva, una vez que habían realizado la tarea principal, aunque habían sido capaces de hacerlo justo antes de empezar di­ cha tarea. Como señalan los autores, si un paciente con ictus no puede recordar qué se debe hacer, es muy improbable que recuerde cuándo debe hacer­ lo. El principal resultado de este estudio fue que los pacientes con ictus restantes fallaron en las tres ta­ reas de memoria prospectiva, si bien fallaron me­ nos en la tarea basada en el tiempo. Es posible que la tarea basada en el tiempo no representase una ta­ rea realista, dado que el intervalo entre cada oca­ sión de recuperación era demasiado corto y los pa­ cientes con ictus podían mantener la tarea en su consciencia. Asimismo, los pacientes con ictus no mostraron diferencias con respecto a los controles al ser evaluados con el test conductual de memoria de Rivermead, lo que indica que la evaluación basa­ da en realidad virtual es más sensible a los deterio­ ros de memoria prospectiva que dicho test (que es un test de un solo ítem prospectivo, frente a esta tarea de realidad virtual, que incluía de tres a seis ocasiones de recuperación). Evaluación de la memoria episódica La mayor parte de las evaluaciones neuropsicológi­ cas de la memoria episódica, según señalan Plan­ cher et al [34], tienen poco que ver con los sucesos que los pacientes experimentan realmente como recuerdos en su vida diaria. En su estudio de 2012, trataron de determinar si los factores ambientales que pueden afectar a la codificación (exploración activa frente a pasiva) influyen en el rendimiento de memoria que tiene lugar en el envejecimiento patológico. Para ello, generaron un entorno virtual que caracterizaba los perfiles de memoria episódi­ ca de una forma ecológica; esto incluía memoria para los detalles centrales y perceptivos, elementos contextuales espaciotemporales y fijaciones. Inclu­ yeron adultos mayores sanos, pacientes con dete­ rioro cognitivo leve amnésico y pacientes con en­ fermedad de Alzheimer de leve a moderada. Ade­ más, compararon los resultados de su test de me­ moria episódica mediante realidad virtual con un test clásico de memoria y una escala subjetiva de quejas de memoria. En el transcurso de la prueba, los pacientes se sumergían sucesivamente en dos entornos virtuales: el primero, como conductores 78 de un coche (exploración activa), y el segundo, co­ mo pasajeros de dicho coche (pasiva). Después de cada inmersión, evaluaron el recuerdo y el recono­ cimiento de los pacientes de la información central (p. ej., los elementos del entorno), la información contextual (por ejemplo, información temporal y espacial egocéntrica y alocéntrica) y, finalmente, la calidad de la fijación. Como parte del procedimiento, todos los parti­ cipantes recibieron dos sesiones previas de entre­ namiento y familiarización con el entorno virtual. Posteriormente, en el test, los participantes se su­ mergían en un entorno (ciudad o pueblo) como ex­ ploradores activos o pasivos. Los participantes ac­ tivos navegaban a través de una ruta simple com­ puesta de 10 giros. Eran instruidos para conducir hasta entrar en el núcleo urbano, no parar y me­ morizar todos los elementos de las escenas que en­ contraran. Además, se les pedía que recordaran los detalles, específicamente, el contexto temporal y espacial asociado con los elementos, de modo que serían capaces de recordarlos al final de la presen­ tación. Los participantes pasivos recibían las mis­ mas instrucciones, excepto por el hecho de que se­ rían conducidos como pasajeros a la ciudad. Para emparejar las condiciones activa y pasiva, cada iti­ nerario activo era registrado y presentado a otros participantes del mismo grupo como itinerario pa­ sivo. Esto significa que los tiempos de ejecución del test estaban globalmente apareados entre am­ bas condiciones. El tiempo de inmersión dependía de la velocidad de los participantes (en este caso, el rango de lento y rápido estaba prediseñado para ser muy pequeño). Inmediatamente después de la inmersión, los participantes realizaron tests de re­ cuerdo y reconocimiento que evaluaron su me­ moria episódica del entorno. Fueron evaluados con tests verbales de memoria previamente validados [32] (Fig. 1). En general, los resultados mostraron el potencial del test para discriminar los distintos perfiles de memoria de los sujetos –adulto mayor sano, dete­ rioro cognitivo leve amnésico y enfermedad de Al­ zheimer–, así como las diferencias en la adquisición generadas por las condiciones activa y pasiva. Ade­ más, las quejas de memoria cotidiana de los pacien­ tes correlacionaban mejor con su rendimiento en el test de realidad virtual que con su rendimiento en un test de memoria clásico. Evaluación de la memoria espacial En el caso de la evaluación de la memoria espacial, uno de los desarrollos más recientes es el test de la www.neurologia.com Rev Neurol 2016; 62 (2): 75-84 Evaluación de la memoria mediante realidad virtual isla de memoria [35], un test modelado a partir del laberinto de la piscina de Morris (usado previamen­ te en adultos y personas mayores). Emula el entor­ no de una isla con cuatro cuadrantes, cada uno con un ítem diana diferente. A los niños participantes en el estudio se les pidió en primer lugar que nave­ garan a la localización objetivo, visiblemente mar­ cada con una bandera en cada cuadrante (sesiones visibles). Los objetivos en los cuatro cuadrantes se usaron para el entrenamiento de objetivos visibles en cuatro ensayos. Después de haber sido entrena­ dos para localizar los objetivos visibles, los niños eran entrenados para navegar a un objetivo oculto (sin una bandera adyacente) en unos 5-8 ensayos. En esta parte de la prueba tenían que recordar dón­ de estaba el objetivo oculto (una escultura) y cómo llegar a él. Esta localización era constante para to­ dos. En cada ensayo (visible u oculto), si el niño era incapaz de localizar el objetivo en dos minutos, aparecía una flecha direccional al objetivo. Aproxi­ madamente 15 minutos después del último ensayo con un ítem objetivo oculto, el participante recibía un ensayo de prueba de 30 segundos con el objetivo quitado. Los objetivos del estudio eran examinar la función espacial con el test de la isla de memoria en niños y determinar la asociación entre el test de la isla de memoria y otros tests. Para ello, 50 niños de 7 a 10 años completaron el test virtual y una batería de test de atención, memoria visuoespacial y fun­ ción ejecutiva. Los resultados mostraron que la me­ moria espacial, indicada por el porcentaje de tiem­ po en el cuadrante diana del test de la isla de me­ moria, era mejor en niños de 10 años que en niños de 7-8 años. Se vio una alta correlación con el Continuous Performance Test de Conners y el test de amplitud espacial inversa. Estos hallazgos sirvieron para constatar un aumento rápido en la memoria espacial a los 9-10 años, y que el test de la isla de me­ moria es un paradigma útil en la evaluación de la memoria espacial. En un estudio posterior [36], se examinó la in­ fluencia de la edad, el sexo y la lateralidad en la rea­ lización de tareas de navegación espacial usando el test de la isla de memoria en una muestra de sujetos de 6-67 años, a los que se administraron cuatro en­ sayos con objetivo visible y cuatro con objetivo oculto; se hallaron diferencias por sexo que favore­ cían a los varones en todas las medidas para los en­ sayos con objetivo oculto. Asimismo, se daba un rendimiento más rápido y eficiente en varones tam­ bién en los ensayos visibles, especialmente entre los niños. Los adolescentes y los adultos jóvenes supe­ raron de forma muy significativa a los niños y los ma­ yores. Finalmente, los zurdos mostraban una menor www.neurologia.com Rev Neurol 2016; 62 (2): 75-84 Figura 1. Imagen del coche virtual del estudio de Plancher et al [34]. distancia acumulada con respecto al objetivo. Estos resultados volvieron a dejar patente la potencia del paradigma y del escenario para evaluar el desarro­ llo de la memoria espacial. También se han utilizado otros escenarios para investigar otros componentes de la memoria espa­ cial. Por ejemplo, en la navegación espacial, el reco­ nocimiento de objetos relevantes es crucial, más concretamente, es muy relevante la memoria para los objetos situados en puntos de decisión de una ruta. Dado que hay evidencia de que el aprendizaje implícito está intacto en pacientes amnésicos, un estudio de Kessels et al [37] examinó la memoria para los objetos (relevantes para la navegación) en pacientes con demencia tipo Alzheimer. La mues­ tra estaba compuesta por 21 pacientes con enfer­ medad de Alzheimer con atrofia del lóbulo tempo­ ral medial (media del test minimental: 21,2 ± 4,0) y 20 controles pareados por edad y años de educa­ ción; todos los participantes vieron un vídeo de cin­ co minutos que mostraba una ruta a través de un museo virtual con 20 objetos situados en las inter­ secciones (puntos de decisión) y 20 en giros senci­ llos (puntos de no decisión). Consistía, por tanto, en un laberinto con 40 objetos tridimensionales pre­ sentados sobre una mesa a lo largo de la ruta. La mitad de los objetos eran juguetes, y el resto eran objetos de otras categorías semánticas. Los partici­ pantes fueron explícitamente instruidos para pres­ tar especial atención a los juguetes. Los objetos (ju­ guete en punto de decisión, no juguete en punto de decisión, juguete en punto de no decisión, no ju­ guete en punto de no decisión) fueron pareados respecto a su frecuencia de uso en el lenguaje. Para 79 U. Díaz-Orueta, et al Figura 2. Imágenes de la ruta del museo virtual que muestran un juguete en un punto de no decisión (a) y un no juguete en un punto de decisión (b), y una vista esquemática de los ensayos de reconocimiento (c). a b c recoger las respuestas, se usó una caja de respues­ tas con un botón que decía ‘sí’ y otro que decía ‘no’. Los participantes recibieron la instrucción de que iban a ver una película de un laberinto virtual con objetos situados en mesas, que representaba un museo. Tenían que leer los nombres de todos los objetos en voz alta y tratar de recordarlos. Se les pedía que prestaran atención a la dirección de la ruta. También se les decía que se les presentaría dos veces. Después de la segunda presentación, se les pasaba un test de reconocimiento en el que los ob­ jetos se presentaban aleatoriamente de uno en uno (80 objetos, 40 estímulos diana y otros 40 nuevos con la misma apariencia), y debían indicar si habían sido presentados en el laberinto o no (Fig. 2). Los resultados mostraron un mejor rendimiento para los objetos que no eran juguetes situados en los puntos de decisión (frente a los situados en los puntos de no decisión), tanto para los pacientes con enfermedad de Alzheimer como para los controles. Así, el test resultó útil a la hora de demostrar que los pacientes con enfermedad de Alzheimer con daño en el lóbulo temporal medial tienen memoria implícita para la información de objetos relevantes para la navegación. No se halló un efecto del punto (decisión o no decisión) para los ítems atendidos. Posiblemente, centrar la atención en los ítems ocu­ rría a costa de la información contextual en los pa­ cientes con enfermedad de Alzheimer, mientras que los controles rendían a un nivel óptimo dado que su memoria estaba intacta. 80 El uso de la realidad virtual para la evaluación de la memoria espacial en individuos con deterioro cognitivo leve amnésico y enfermedad de Alzhei­ mer recoge también un estudio [38] en el que 29 pacientes con deterioro cognitivo leve amnésico fue­ ron comparados con 29 controles sanos en dos ta­ reas de realidad virtual dirigidas a aprender a nave­ gar por un parque virtual (memoria alocéntrica) y un laberinto virtual (memoria egocéntrica). Los par­ ticipantes fueron evaluados, además, con una bate­ ría neuropsicológica y una volumetría de resonan­ cia magnética en el momento de la evaluación. El parque virtual incluía nueve puntos de interseccio­ nes en dos direcciones y 11 callejones sin salida. Cada callejón contenía un bote, pero sólo un bote contenía dinero. Los sujetos recibían la instrucción de encontrar el camino más corto al bote que tenía dinero. Los puntos de interés (casa, jardín, coche, árbol, lago, río, puente, jardín de juegos, montaña, etc.) estaban repartidos por el entorno, lo que per­ mitía a los sujetos aprender rutas basándose sola­ mente en esos lugares (estrategias de navegación alocéntrica). Por otro lado, el laberinto virtual contenía seis puntos de intersecciones de dos direcciones y siete callejones sin salida con botes, de los cuales uno te­ nía dinero. Todas las intersecciones parecían idén­ ticas al acercarse a ellas desde diferentes direccio­ nes. Dado que el laberinto no incluía ningún punto de interés, hacían falta estrategias de navegación egocéntrica para resolver la tarea. En cada ensayo con ambos entornos, los sujetos empezaban en la misma localización y tenían que encontrar el objetivo que permanecía en el mismo lugar a lo largo de los ensayos. Los sujetos no po­ dían ver un objetivo o una perspectiva general (es decir, no veían la panorámica) del sitio desde el punto de partida o desde otros puntos del entorno. Los ensayos acababan si el sujeto encontraba su ob­ jetivo, o después de cinco minutos sin haberlo ha­ llado. Los resultados indicaron que los pacientes con deterioro cognitivo leve amnésico estaban muy deteriorados a la hora de aprender en ambos entor­ nos. En general, volúmenes inferiores de la precuña derecha estaban relacionados con un peor rendi­ miento en el laberinto virtual. Además, los partici­ pantes con lesiones lacunares en el estriado come­ tían más errores que los participantes sin dichas le­ siones en el laberinto virtual, pero no en el parque virtual. Finalmente, los pacientes con deterioro cog­ nitivo leve amnésico con conversión posterior a de­ mencia (n = 15) tenían un tamaño del hipocampo significativamente inferior en comparación con los que no se convertían a demencia (n = 14); no obs­ www.neurologia.com Rev Neurol 2016; 62 (2): 75-84 Evaluación de la memoria mediante realidad virtual tante, no había diferencias entre ambos grupos en la realización de la tarea de realidad virtual. Este es­ tudio apoya con claridad el uso de la tecnología de realidad virtual para el estudio de los déficits de memoria espacial en personas con deterioro cogni­ tivo leve amnésico; además, reafirma la viabilidad del desarrollo de tareas de realidad virtual lo sufi­ cientemente específicas para poder predecir la con­ versión de deterioro cognitivo leve a demencia y la conversión de sano a deterioro cognitivo leve. Un estudio reciente [39] trató de investigar las estrategias de navegación en una muestra de 599 participantes sanos de 8 a 80 años en laberintos vir­ tuales de cuatro a ocho pasillos (4/8 Virtual Maze). El 4/8 Virtual Maze se había usado para estudiar las estrategias de navegación espontáneas, es decir, las estrategias espaciales dependientes del hipo­ campo (consistentes en navegar memorizando las relaciones entre puntos de interés) frente a las es­ trategias de respuesta dependientes del núcleo cau­ dado (consistentes en memorizar una serie de giros a izquierda y derecha a partir de una posición ini­ cial dada). En este caso, los resultados mostraron que el 84,4% de los niños, el 46,3% de los adultos jóvenes y el 39,3% de los mayores usaban espontáneamente estrategias espaciales (p < 0,0001). Los autores suge­ rían que, mientras que los niños emplean predomi­ nantemente estrategias espaciales, la proporción de participantes que las usan decrece a lo largo del ci­ clo vital a favor de estrategias de respuesta. Asimis­ mo, pudieron relacionar el estilo de navegación en la prueba con la actividad reducida de la resonancia magnética funcional y de la sustancia gris del hipo­ campo en sujetos que mostraban déficits cognitivos en el envejecimiento normal. Estos resultados les permitieron sugerir la existencia de un patrón bio­ lógico adaptativo para la utilización de las dos es­ trategias de navegación, dependiente de la edad. Desarrollos en la evaluación integral de la memoria: Memo Test Actualmente, dentro de los entornos y las pruebas que se encuentran en fase de desarrollo en nuestro país, podemos citar el Memo Test. A partir de dife­ rentes modelos teóricos sobre estructura y funcio­ namiento de la memoria [3], los autores han optado por la integración de los modelos multialmacén de Atkinson y Shiffrin (1968), y los modelos de memo­ ria de trabajo de Baddeley (2000) y Petrides (1994). Provisionalmente denominada Memo Test, esta nue­ va herramienta contempla toda una serie de medi­ ciones de la memoria, que se recogen en la tabla. www.neurologia.com Rev Neurol 2016; 62 (2): 75-84 Tabla. Medidas nucleares y procesos en el Memo Test. Memoria a corto plazo, aprendizaje Memoria a largo plazo (libre, con claves, reconocimiento) a los 25-35 minutos Memoria operativa/de trabajo Categorización, estrategias semánticas, fonéticas Memoria semántica/implícita Medidas nucleares Procedimental Espacial Relacional Habilidades motoras, hábitos, secuencias de conducta, aprender una tarea, una secuencia de conducta, y luego recuperar ese procedimiento si se ha aprendido o no. Usar el retest para valorar la memoria procedimental Efectos de primacía y recencia Reconocimiento Prospectiva Memoria episódica Simulación (malingering) Metamemoria Fijación Almacenamiento-consolidación Recuperación Procesos Reconocimiento Recuerdo libre Recuerdo con claves Los datos que se espera recoger son: aciertos, comisiones y omisiones (asociadas al canal senso­ rial al que responden, a la presencia de distractores en el contexto o al tipo de memoria o tarea concre­ tos), tiempo de reacción (que permite conocer la velocidad de procesamiento del individuo), rendi­ miento con y sin distractores (interferencia), núme­ ro de intrusiones (fabulación), repeticiones, perse­ veraciones y metamemoria. En el entorno virtual en que se basa el test, el pa­ ciente toma el papel de encargado en un almacén de muebles. A lo largo de la prueba, los clientes en­ tran por la puerta (con lo que sonará una campani­ lla) y se acercan a nuestro mostrador. La primera fase de cada tarea es recoger el código del cliente, 81 U. Díaz-Orueta, et al Figura 3. Entorno del prototipo del Memo Test. que consiste en un número o clave que el sujeto in­ troduce mediante el teclado numérico. Una vez in­ troducido, se pasa a la siguiente fase de la tanda. No hay feedback de si lo ha hecho bien o mal, y no se le da la oportunidad de rectificar. En la siguiente fase, el cliente realiza el pedido de lo que quiere, y el usuario debe memorizarlo, y así con cada tanda de dos clientes. En una tercera fase, el sujeto prepara el pedido y debe asociar el número del cliente con éste y su pedido. El sujeto se da la vuelta e indica al ayu­ dante los objetos del pedido, con una visión del al­ macén, tal y como se muestra en la figura 3. Al principio se realiza una tarea de usabilidad, es decir, una tarea de inmersión con algunos ele­ mentos del escenario. Se sigue con una tarea de en­ trenamiento, que invita a realizar una primera ta­ rea con un cliente (que sirve de primer ensayo) y nos permite asegurar que el paciente ha entendido la tarea. Se le explica también lo que significan los números, los códigos y los lineales, etc. (es decir, en esta tarea de entrenamiento se explica toda la dinámica de la tarea principal), y se recogen los da­ tos básicos de esta tarea: tiempo, errores, aciertos, etc. Finalmente, la tarea principal se compone de 20 clientes, en 10 tandas de dos, y cada tanda hace el mismo pedido. En cada tanda hace falta hacer una simulación mental para elegir los objetos que se han pedido, y luego se ejecuta el pedido con la ayuda del avatar. Una vez hecha la simulación men­ tal, el paciente hace clic en los lineales (cuando se trate de la tarea visual) y se le acerca la imagen de ellos; entonces, hace clic en los objetos. El progra­ ma no da aviso alguno, aunque la planificación esté mal hecha. Se espera que la presente herramienta, elabora­ da por el equipo autor de esta revisión, esté dispo­ nible en el segundo semestre de 2016. 82 Conclusiones: aspectos importantes para la mejora de la evaluación de la memoria mediante realidad virtual Tal como sucede en el caso de otras funciones cog­ nitivas, la evaluación de la memoria plantea la ne­ cesidad de procedimientos de evaluación estanda­ rizados en todos sus parámetros. Además, de cara a hacer una caracterización completa de los proble­ mas de memoria que aparecen en situaciones rea­ les, es deseable que la información obtenida en los tests sea contrastada con la impresión subjetiva de la persona y de sus familiares, extraída con cuestio­ narios sobre quejas de memoria. En la evaluación de la memoria, hay abundante evidencia acerca de la necesidad de mejorarla me­ diante tests que ofrezcan una mayor validez ecoló­ gica, con información que pueda presentarse en varias modalidades sensoriales y que se produzcan de modo simultáneo, tal como sucede en la vida real, con la presencia gradual y controlada de dis­ tractores. Del mismo modo, sería necesario valorar también la memoria en algún entorno multitarea, haciendo especial hincapié en la valoración del as­ pecto intencional, tan destacado en los estudios so­ bre memoria prospectiva [28,40-42]. Finalmente, la medición del desempeño de las personas claramente podría mejorar si se reprodu­ cen en cierta medida diversos aspectos que se dan en la vida real: la información a retener suele ser re­ levante para la persona, y además se disponen de pistas contextuales para recordarla mejor. De he­ cho, buscar esas pistas de manera activa es una es­ trategia de afrontamiento eficaz que mejora el ren­ dimiento mnémico de los sujetos en la vida real. De los estudios que han ligado el estudio de la memoria cotidiana o de la memoria prospectiva con la realidad virtual, cabe añadir tres aspectos positivos que aporta dicho procedimiento: – Permite verse a sí mismo interactuando en el en­ torno, de manera similar a la vida real. – Garantiza un entorno seguro en el que se pueden evitar situaciones imprevistas, ajenas a la evalua­ ción, que puedan interferir negativamente. – Permite a la persona realizar la tarea sin esfuerzo físico y escasa influencia del posible déficit mo­ tor, al mismo tiempo que puede controlarse la presencia y nivel de distractores. Knight y Titov [40] destacan que la realidad virtual puede aportar el puente necesario entre los tests neuropsicológicos convencionales y la observación comportamental en contexto real, metodología que aporta múltiples beneficios, pero que requiere mu­ www.neurologia.com Rev Neurol 2016; 62 (2): 75-84 Evaluación de la memoria mediante realidad virtual cho esfuerzo y es difícilmente factible. Señalan que el uso para construir herramientas ecológicamente válidas es cada vez mayor, y que además su aplica­ ción para la evaluación de la memoria prospectiva es viable. Asimismo, consideran que la investiga­ ción futura debería centrarse en la construcción de procedimientos de evaluación estándares con ca­ racterísticas psicométricas adecuadas, sobre todo en lo que respecta a la validez de criterio. Para po­ der usarse de manera amplia, estas tecnologías ne­ cesitan adaptarse a las necesidades clínicas especí­ ficas, resolver problemas técnicos y superar las ba­ rreras que los profesionales sanitarios mantengan ha­ cia ellas. Bibliografía 1. Ruiz-Vargas JM. Manual de psicología de la memoria. Madrid: Síntesis; 2010. 2. Román-Lapuente F, Sánchez-López MP, Rabadán-Pardo MJ. Neuropsicología. Murcia: Universidad de Murcia; 2010. 3. Burgess PW, Veitch E, De Lacy Costello A, Shallice T. The cognitive and neuroanatomical correlates of multitasking. Neuropsychologia 2000; 38: 848-63. 4. Peña-Casanova J. Test Barcelona-revisado. Barcelona: Masson; 2005. 5. Wechsler D. WMS-IV. Escala de memoria de Wechsler-IV. Manual de administración y corrección. Madrid: NCS Pearson; 2013. 6. Rey A. Rey. Test de copia y de reproducción de memoria de figuras geométricas complejas. Madrid: TEA Ediciones; 1997. 7. Benton AL. Test de retención visual de Benton (TRVB). Manual. 3 ed. Madrid: TEA Ediciones; 1986. 8. Alonso MA, Pietro P. Validación de la versión en español del test conductual de memoria de Rivermead (RBMT) para población mayor de 70 años. Psicothema 2004; 16: 325-8. 9. Montejo P, Montenegro M, Sueiro MJ. The Memory Failures of Everyday (MFE) Test: Normative Data in Adults. Spanish J Psychol 2011; 15: 1424-31. 10. Tirapu-Ustárroz J, Muñoz-Céspedes JM. Memoria y funciones ejecutivas. Rev Neurol 2005; 41: 475-84. 11. Garcia-Molina A, Tirapu-Ustarroz J, Roig-Rovira T. Validez ecológica en la exploración de las funciones ejecutivas. Anales de Psicología 2007; 23: 289-99. 12. Tirapu J, Ríos-Lago M, Maestu-Unturbe F. Manual de neuropsicología. Barcelona: Viguera; 2008. 13. Díaz-Orueta U, Lizarazu B, Climent G, Banterla F. Virtual reality for neuropsychological assessment. In Ma M, Jain L, White A, Anderson P, eds. Virtual and augmented reality in healthcare 1. London: Springer-Verlag; 2014: p. 233-55. 14. Díaz-Orueta U, García-López C, Crespo-Eguílaz N, SánchezCarpintero R, Climent G, Narbona J. AULA virtual reality test as an attention measure: convergent validity with Conners’ Continuous Performance Test. Child Neuropsychol 2014; 20: 328-42. 15. Iriarte Y, Díaz-Orueta U, Cueto E, Irazustabarrena P, Banterla F, Climent G. AULA, advanced virtual reality tool for the assessment of attention: normative study in Spain. J Attent Disord 2012. doi:10.1177/1087054712465335. 16. Schwartz AF, McMillan TM. Assessment of everyday memory after severe head injury. Cortex 1989; 25: 665-71. 17. Adams R, Finn P, Moes E, Flannery K, Rizzo AA. Distractibility in attention/deficit/ hyperactivity disorder (ADHD): the virtual reality classroom. Child Neuropsychol 2009; 15: 120-35. 18. Baheux K, Yoshizawa M, Yoshida, Y. Simulating hemispatial neglect with virtual reality. J Neuroeng Rehabil 2007; 4: 27. 19. Parsons TD, Bowerly T, Buckwalter JG, Rizzo AA. A controlled clinical comparison of attention performance in children www.neurologia.com Rev Neurol 2016; 62 (2): 75-84 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. with ADHD in a virtual reality classroom compared to standard neuropsychological methods. Child Neuropsychol 2007; 13: 363-81. Parsons TD, Rizzo AA. Initial validation of a virtual environment for assessment of memory functioning: virtual reality cognitive performance assessment test. Cyberpsychol Behav 2008; 11: 17-25. Riva G, Mantovani F, Gaggioli A. Presence and rehabilitation: toward second-generation virtual reality applications in neuropsychology. J Neuroeng Rehabil 2004; 1: 9. Rizzo AA, Bowerly T, Buckwalter G, Klimchuk D, Mitura R, Parsons TD. A virtual reality scenario for all seasons: the virtual classroom. CNS Spectr 2006; 11: 35-44. Rizzo AA, Bowerly T, Shahabi C, Buckwalter JG, Klimchuk D, Mitura R. Diagnosing attention disorders in a virtual classroom. Computer 2004; 37: 87-9. Rizzo AA, Buckwalter JG, Van der Zaag C. Virtual environment applications for neuropsychological assessment and rehabilitation. In Stanney K, ed. Handbook of virtual environments: design, implementation and applications New York: Lawrence Erlbaum; 2002: p. 1027-64. Rizzo AA, Schultheis MT, Kerns K, Mateer C. Analysis of assets for virtual reality applications in neuropsychology. Neuropsychol Rehabil 2004; 14: 207-39. Climent-Martínez G, Luna-Lario P, Bombín-González I, Cifuentes-Rodríguez A, Tirapu-Ustárroz J, Díaz-Orueta U. Evaluación neuropsicológica de las funciones ejecutivas mediante realidad virtual. Rev Neurol 2014; 58: 465-75. Attree EA, Brooks BM, Rose FD, Andrews TK, Leadbetter AG, Clifford BR. Memory processes and virtual environments: I can’t remember what was there, but I can remember how I got there. Implications for people with disabilities. Proc 1st Euro Conf Disability, Virtual Reality & Assoc Tech, Maidenhead, UK; 1996: p. 117-21. Knight RG, Titov N, Crawford M. The effects of distraction on prospective remembering following traumatic brain injury assessed in a naturalistic environment. JINS 2006; 12: 8-16. Matheis RJ, Schultheis MT, Tiersky LA, DeLuca J, Millis SR, Rizzo AA. Is learning and memory different in a virtual environment? Clin Neuropsychol 2007; 21: 146-61. Delis DC, Kramer JH, Kaplan E, Ober BA. California Verbal Learning Test-second edition (CVLT-II). San Antonio, TX: Pearson; 2000. Benedet MJ, Alejandre MA. TAVEC: test de aprendizaje verbal España-Complutense: manual. Madrid: TEA Ediciones; 1998. Plancher G, Gyselinck V, Nicolas S, Piolino P. Age effect on components of episodic memory and feature binding: a virtual reality study. Neuropsychology 2010; 24: 379-90. Brooks BM, Rose FD, Potter J, Jayawardena S, Morling A. Assessing stroke patients’ prospective memory using virtual reality. Brain Inj 2004; 18: 391-401. Plancher G, Tirard A, Gyselinck V, Nicolas S, Piolino P. Using virtual reality to characterize episodic memory profiles in amnestic mild cognitive impairment and Alzheimer’s disease: influence of active and passive encoding. Neuropsychology 2012; 50: 592-602. Piper BJ, Acevedo SF, Craytor MJ, Murray PW, Raber J. The use and validation of the spatial navigation memory island test in primary school children. Behav Brain Res 2010; 210: 257-62. Piper BJ, Acevedo SF, Edwards KR, Curtiss AB, McGinnis GJ, Raber J. Age, sex and handedness differentially contribute to neurospatial function on the Memory Island and Novel-Image Novel-Location tests. Physiol Behav 2011; 103: 513-22. Kessels RPC, Doormaal A, Janzen G. Landmark recognition in Alzheimer’s dementia: spared implicit memory for objects relevant for navigation. PLoS One 2011; 6: e18611. Weniger G, Ruhleder M, Lange C, Wolf S, Irle E. Egocentric and allocentric memory as assessed by virtual reality in individuals with amnestic mild cognitive impairment. Neuropsychology 2011; 49: 518-27. Bohbot VD, McKenzie S, Konishi K, Fouquet C, Kurdi V, Schachar R, et al. Virtual navigation strategies from childhood 83 U. Díaz-Orueta, et al to senescence: evidence for changes across the life span. Front Aging Neurosci 2012; 4: 1-10. 40. Knight RG, Titov N. Use of virtual reality tasks to assess prospective memory: applicability and evidence. Brain Impairment 2009; 10: 3-13. 41. Logie RH, Trawley S, Law A. Multitasking: multiple, domain-specific cognitive functions in a virtual environment. Mem Cogn 2011; 39: 1561-74. 42. Meilán JG, Mateos PM. Normas de ejecución del Rivermead Behavioural Memory Test (RBMT) para una muestra española de personas mayores: importancia de la memoria intencional. Geriátrika 2002; 18: 309-19. Memory assessment by means of virtual reality: its present and future Summary. The human memory is a complex cognitive system whose close relationship with executive functions implies that, in many occasions, a mnemonic deficit comprises difficulties to operate with correctly stored contents. Traditional memory tests, more focused in the information storage than in its processing, may be poorly sensitive both to subjects’ daily life functioning and to changes originated by rehabilitation programs. In memory assessment, there is plenty evidence with regards to the need of improving it by means of tests which offer a higher ecological validity, with information that may be presented in various sensorial modalities and produced in a simultaneous way. Virtual reality reproduces three-dimensional environments with which the patient interacts in a dynamic way, with a sense of immersion in the environment similar to the presence and exposure to a real environment, and in which presentation of such stimuli, distractors and other variables may be systematically controlled. The current review aims to go deeply into the trajectory of neuropsychological assessment of memory based in virtual reality environments, making a tour through existing tests designed for assessing learning, prospective, episodic and spatial memory, as well as the most recent attempts to perform a comprehensive evaluation of all memory components. Key words. Ecological validity. Episodic memory. Neuropsychological assessment. Prospective memory. Spatial memory. Virtual reality. 84 www.neurologia.com Rev Neurol 2016; 62 (2): 75-84