Folleto premiados secundaria

Anuncio

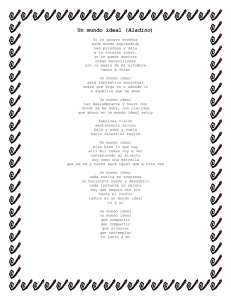

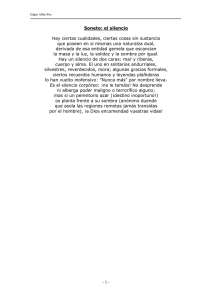

Desde el Instituto Español Vicente Cañada Blanch queremos agradecer el gran eco que ha tenido nuestro Certamen literario. Por primera vez, en esta edición número XV, hemos abierto a todos los centros de titularidad del Estado español la posibilidad de participar en el concurso literario y, de este modo, ha pasado de tener una repercusión limitada, a ver cómo desde los puntos más alejados de nuestro entorno educativo, llegaban textos de una calidad literaria muy reseñable. Nuestro centro se enriquece con nuevas voces y nuevos acentos, en este interés común por promocionar y difundir nuestra lengua y nuestra cultura. El viernes día 13 de mayo, María Isabel Martínez, directora del IE Vicente Cañada Blanch , Sonia Álvarez, Begoña González, Pilar Montero, Antonio R. Bellotti, Carlos Rodríguez y Dulce Mª Quesada, miembros del departamento de Lengua Castellana y Literatura, y Concha Julián, asesora de la Consejería de Educación de Reino Unido, fallan el Certamen literario estableciendo como ganador en la categoría A el cuento Aladino de Arnau Toledano. Se concede un accésit al poema Solo cenizas de Sofía de la Cruz y se señalan como finalistas las obras Si supieras de Marko Milanovic, En el laboratorio de Laura Porras y Era de noche de Paloma Tejero. Los premios en la categoría B han volado hacia Colombia. El primer premio ha sido para Naomi Contreras con el cuento El silencio de la sirena y se ha concedido un accésit a Tras el cristal de Julia Tapia, alumnas de bachillerato del CEEE Reyes Católicos de Bogotá. No ha sido fácil elegir entre obras que tenían una gran altura literaria. Son finalistas La mujer de rojo de Paulo Martínez, Epílogo de Beatriz GarcíaAlmenta, Poema histórico de Pablo Grundman y Odio trimestral de Sara Roll. El Instituto Español Vicente Cañada Blanch agradece a todos los estudiantes su participación, al tiempo que felicita a los seleccionados y da la enhorabuena a los premiados. Esperamos que el XVI Certamen literario tenga tanto nivel creativo como el que acabamos de fallar. Si supieras Si supieras, Cómo mi corazón se llena de amor por ti. si tan sólo pudieras ver cómo me llenas de esperanzas y sueños. Eres la dueña de mi corazón. Hasta al anochecer, sólo al pensar en ti, al sentir tu luz amorosa, Camino sobre el aire Y siento que nunca tocaré el suelo. Si supieras Si tan sólo pudieras adivinar que llevas la llave de mi felicidad, Y mi alma siempre te busca. Si tan sólo pudieras sentir, cómo tu presencia tiene el poder de curar todas mis heridas. Me ayudaste a superar el dolor del ayer, Y me demostraste que el pasado ya no puede interponerse en el camino de lograr mis sueños Si supieras. Si tan sólo pudieras darte cuenta de la forma en la que me has demostrado que es mejor dar que tomar. Y haga lo que haga, es por tu bien. Estoy dispuesto a darte todo de mí, y esperar nada a cambio. Pero, ¡cuánto te deseo! Si solo supieras Marko Milanovic Era de noche Era de noche y lo único que iluminaba la calle era la luz de la luna. Ella no paraba de girarse para mirar a su espalda. Tenía la extraña sensación de que la estaban siguiendo. Mientras caminaba, su cara, que hasta ese momento no había reflejado nada más que frío, se iba transformando en una mueca de terror. Avanzaba acelerando el paso por momentos, deseando haber salido antes de la oficina. En ese momento se escuchó un disparo. Solo uno. Corrió como no había corrido en su vida, pero se quedó petrificada cuando un coche dobló la esquina yendo en su dirección. Se dio la vuelta apresuradamente y corrió en dirección contraria. Sabía que nunca iría más rápido que un coche, pero aun así siguió corriendo. Recorría las calles en busca de un lugar donde refugiarse. Siguió avanzando hasta que se encontró a si misma en un callejón sin salida. Cuando se dio la vuelta dispuesta a seguir huyendo, el coche la esperaba detrás de ella. Buscó en su bolso mientras iba retrocediendo lentamente. Sacó su teléfono móvil intentando desesperadamente que el temblor de sus manos cesara para poder marcar el número de emergencias. El sonido de un segundo disparo hizo eco en el pequeño callejón acompañado del ruido de un cuerpo cayendo, sin vida, al frío suelo. Paloma Tejero En el laboratorio En el laboratorio astronómico donde trabajábamos nos habíamos prometido hacer todo lo posible para evitar una catástrofe. Todo empezó con un avistamiento. Uno de nuestros científicos había notado algo raro. Era una especie de nube que se movía a gran velocidad. En principio todos creíamos que era una tormenta cósmica algo que en unos cuantos días desaparecería. Desafortunadamente no fue así. Recibimos una llamada de la NASA en la que se confirmaba que no era una tormenta como creíamos sino todo lo contrario. Era un meteorito del tamaño de la luna. La sangre se nos heló en las venas. Nuestros cuerpos se fundieron con las sillas. No podíamos movernos, esta no era la noticia que esperábamos oír y para colmo de males nos hicieron responsables del seguimiento y destrucción de este meteorito. Todos sabíamos a ciencia cierta la enorme responsabilidad que esto representaba. Prácticamente estaba en nuestras manos la supervivencia de la raza humana. El tiempo era nuestro peor enemigo. Teníamos que ser metódicos, disciplinados y certeros, no había lugar para errores ya que ello conllevaría a la desaparición de toda forma de vida en el planeta, incluida la nuestra. Científicamente hablando, teníamos a nuestro favor una posición geográfica excelente desde nuestro laboratorio y con la ayuda de la NASA podríamos hacer blanco. Era prácticamente una misión imposible por el tamaño del meteorito. Debíamos actuar rápido y bien, cualquier error en los cálculos podía ser catastrófico. No teníamos mucho tiempo, así pues debíamos llegar a una conclusión; utilizar el arma más poderosa que existiese en la Tierra. Sabíamos que si la humanidad o al menos aquellos que se creían dueños de nuestros destinos no actuaban juntos, estaríamos perdidos. Teníamos que convencer a las grandes potencias de la importancia de trabajar lo más rápido posible y sobre todo, y lo más complicado, ceder parte de sus armas atómicas para beneficio de la humanidad. Esto era muy difícil pues cada uno desconfiaba del otro y así era imposible. Reunimos a los presidentes de las grandes potencias mundiales y les hicimos ver el peligro que este descubrimiento suponía. Para sorpresa nuestra ellos actuaron de forma coherente y pusieron sin reparo alguno todo lo que de ellos dependía para acabar con ese peligro que suponía el meteorito para nuestro planeta. Jamás en mi vida había visto tanta voluntad política para hacer algo positivo por la humanidad, tal vez la idea de desaparecer les aterrorizaba, en el fondo son humanos, pensaba yo. Todo estaba preparado, no se podía fallar. Nuestra única arma estaba lista. No había plan B. El más mínimo error daría al traste con toda la humanidad. Miraba a mi alrededor, veía a todos los que participábamos en este proyecto, parecíamos hechos de acero. No había nervios, la concentración era el denominador común. Allí adentro, las dieciséis cabezas nucleares donadas por las grandes potencias, preparadas para ser lanzadas. Tardaron en interceptar el meteorito casi tres meses. Si todo salía bien a las 16:00 horas GMT fueron lanzadas y con ellas la salvación de la humanidad. No había vuelta atrás. La espera fue dura, angustiosa, ochenta y cuatro días que se transformaron en siglos. En el mundo surgió un gran cambio, cesaron las guerras, surgió un Dios verdadero y único, La Esperanza y a ella se aferraba la humanidad entera. Lo más tormentoso para todos fue lo que se denominó la hora cero. Esa despiadada cuenta atrás, los últimos veinte segundos se llevaban la vida y con ella la ilusión de la supervivencia. Suicidios, infartos fueron desgraciadamente parte de las consecuencias de esta espera para una parte de la humanidad. El resultado de toda esta gesta tuvo éxito. Las dieciséis cabezas nucleares acabaron con esta gran amenaza. Sin embargo este tiempo de serenidad y paz llegó a su fin. Una vez finalizado el peligro la humanidad no escarmentó y pasados unos meses volvimos a lo mismo. Ese Dios único se dividió y con él la humanidad. Las guerras y los intereses económicos se pasearon a sus anchas por nuestro planeta dejándonos como en un principio. Laura Porras Arbeláez Aladino En el profundo Oriente se encontraba Magnostad, el país de los magos. No era demasiado extenso porque lo ocupaba casi todo su capital, de un blanco reluciente y llamada como el mismo país. En Magnostad solo podían residir durante largo tiempo los magos. Allí se encontraba la academia de magia con más prestigio de todas las que había oído hablar en las conversaciones en torno al fuego, en las frías y estrelladas noches del desierto. Cientos de magos acudían para aprender más sobre las fuentes del conocimiento, de ese poder que poseían unos pocos y que, incluso, algunos utilizaban egoístamente. La ciudad estaba repleta de artilugios capaces de realizar lo inimaginable, que proporcionaban un caudal de agua interminable para los cultivos, que presentaban bellas luces nocturnas que emanaban de flores que se abrían con la puesta de sol y un perfume de jazmín en el ambiente que proporcionaba un estado general de paz y sosiego para sus habitantes. Toda la magia tenía su origen en esa misteriosa energía, desconocida para la mayoría. La gente no sabía cuál era el lugar o espacio de donde emanaba. Corrían rumores de un olvidado distrito de la ciudad cuya ubicación era subterránea y que podía ser la respuesta a muchos de los enigmas que asaltaban la inquieta cabeza de nuestro joven aprendiz. Aladino era un niño de unos catorce años de edad cuando abandonó su país para ir a estudiar a la academia de Magnostad. Al llegar al puesto fronterizo, tuvo que pasar una dura prueba para contrastar su aptitud como futuro estudiante. Dos hombres de gran tamaño le golpearon su cuerpo con grandes lanzas mientras él soportaba el embate. Los largos cetros a modo de lanzas diferenciaban los jóvenes con facultades de los que no las tenían, produciendo intensos dolores a los insensatos y un ligero alivio a los preparados. Sin ningún problema, Aladino superó la prueba. Desde su más tierna infancia había tomado conciencia de ser un niño peculiar, distinto a los demás, equipado de extraños poderes, en ocasiones caprichosos. Como aquella vez en la que subió a su hermano mayor en un instante, solo con pensarlo, a la joroba del camello de su tío. El problema era que no sabía utilizar correctamente sus instintos, y por esa razón no podía aplazar más la ocasión de comprender la naturaleza de su propia magia. Cuando entró en la ciudad, protegida con una gran e imperceptible barrera, se quedó sorprendido de la cantidad de objetos mágicos que convivían con sus habitantes. La gente podía volar gracias a sus bastones de encina, y pájaros de colores hablaban y llevaban correos y mensajes de un lugar a otro. En cualquier rincón se hallaba una pequeña fuente de donde brotaba un agua cristalina y llenaba el ambiente de un agradable frescor, aromatizado por plantas que no había visto nunca antes. No en vano, Aladino se había criado entre cabras y tiendas del desierto, envuelto de empinadas dunas y sometido a las brasas del sol de Arabia. De hecho, Aladino tenía una buena razón para utilizar con buen provecho su magia, que era ayudar a su pueblo para que no pasara sed. El primer día de estancia en la ciudad pasó rápidamente; y en la misma escuela le indicaron dónde podía encontrar alojamiento para dormir. Al día siguiente, regresó a la academia y allí le hicieron otra prueba para conocer cuál era su nivel de conocimientos mágicos. Al principio le colocaron en el grupo inferior, aunque él tenía mucha capacidad pero esta no podría madurar sin un entrenamiento adecuado. Dormiría en las habitaciones de los más pequeños, también los de corazón más puro. Los primeros días fueron duros. Los profesores de los principiantes decían que antes de aprender magia deberían entrenar su cuerpo para hacerse más fuertes. Los días se basaban en entrenamientos muy severos, hubo algunos que no pudiendo continuar y tuvieron que abandonar. Aladino, con su coraje, a pesar de su inexperiencia, decidió no rendirse y luchar para ayudar a su pueblo. Pronto, su propio instinto, su voz interior, le repetía una y otra vez que el futuro de los suyos y el aprendizaje de la magia estaban unidos para descubrir qué verdad escondía el olvidado y recóndito distrito subterráneo. Era una noche fría y estrellada cuando Aladino salió en busca del distrito subterráneo. Se dice que la intriga de un joven no tiene fronteras. Superó la guardia nocturna y se sumergió en un inmenso laberinto de túneles. La media noche se avecinaba cuando tropezó con un pozo profundo que parecía no tener fin. En el fondo se podían distinguir pequeñas lucecitas de colores como si fuesen estrellas. Cogió su bastón mágico y lo utilizó para descender hacia la constelación de colores. Allí había un árbol enorme con unas raíces tan grandes como las dunas del desierto. Un lago rodeaba al árbol como si tratara de arroparlo. En una pequeña piedra había encriptado un mensaje con unos signos que sus ojos nunca habían visto. Utilizó sus recursos mágicos para descifrar el mensaje. Quedó estupefacto con lo que estaba viendo. Ni más ni menos que el árbol de la vida! Con una ramita, crecerá una plantita y con una rama, un bosque entero. Lo primero que se le pasó por la cabeza fue usar este árbol mágico para ayudar a su pueblo. Con un gran esfuerzo arrancó una rama de diez palmos y arrastrándola regresó hacia su tierra natal donde con regocijo le estaban esperando todos sus familiares y amigos. Arnau Toledano Rubí OBRA GANADORA CATEGORÍA A Solo cenizas Pregúntame que es la soledad, y te responderé que es el gozo indeseado de una vida. Pregúntame que es la compañía y yo, en mi tosca ironía, te diré que es la pretensión más improbable de la humanidad. Porque amar es irremediablemente odiar, en una contradictoria forma de confusión vital. Y odiar es al mismo tiempo amar, desdiciéndote en tu propio desorden, en el caos de tu precipitada existencia. Arrebátame el anhelo del amor, o despójame de la ansiada soledad, pero concédeme al menos el don de la ironía. Porque ironía es la sutil verdad del alma astuta, como la franqueza es la tosquedad sincera del incauto. Primavera y verano, otoño e irremediablemente invierno, el incesante fluir en el transcurrir de la vida. La perplejidad ante un comienzo, la inercia hacia el ocaso, el ineludible conformismo ante la decadencia. Todo es sinónimo de esta cruda realidad, a menudo disfrazada en una superficial sátira. La rigurosidad hacia el inevitable crepúsculo, o la relatividad de nuestras ilusorias decisiones. Porque claro se me antoja oscuro en la penumbra, y oscuro me parece claro en las tinieblas. Sabiduría es sosiego ante la vida, ignorancia, la precipitada huida hacia la muerte. Es mejor ser conocedor de tu destino, que caminar con paso ciego hacia el vacío. Pues no hay más polvo que un temor irracional ante el ocaso, y no hay más esperanza que cenizas. Sofía de la Cruz Pérez ACCÉSIT CATEGORÍA A Epílogo La historia que voy a narrar ocurre hace cientos de años, no en la época de caballeros, damas y castillos, pero no muy lejos de ella. El sol brillaba convirtiendo los campos en vastos mantos dorados cubiertos por el cielo azul; un perfecto equilibrio de dos mitades homogéneas pintadas a brocha gorda con colores veraniegos. El aire era cálido, y poniendo sonido a nuestra escena había una orquesta compuesta por cantares de mil especies de insectos acompañados con el suave roce de las espigas de trigo y otros cereales. El olor a sur, a campos de castilla inducía a un agradable estado de somnolencia estival, a una necesidad de calma, de silencio y quietud. Pero esta historia no trata de una inocente siesta bajo la sombra de un olivo, trata del mayor atrevimiento temporal que ha llegado a mis oídos, y que me gustaría remarcar. Recortados en el horizonte, un contrapunto en movimiento, dos figuras avanzan. Una alargada y plateada, la otra, redondeada y ocre. Puede que aún no les reconozcan, pero si a la primera le atribuyo el adjetivo de hidalgo y pese a la aparente poca elegancia de la segunda hablo de ella como la de un fiel y leal escudero ya les debe sonar más sobre quien va a tratar. Eso es, por nuestro camino avanzan las famosísimas creaciones de Cervantes, Don Quijote y Sancho, españoles que sin saberlo viajaron por la inmensidad del mundo sobre un flaco rocín y un simple burro. En su camino, cuenta Cervantes, una vez hubo en la que se encontraron con una comitiva formada por frailes, una dama vizcaína con sus criadas y su escudero. Pero en ese momento, los observadores ojos de Don Quijote no vieron a unos viajeros recorriendo los caminos, sino a una dama en apuros, secuestrada por unos encantadores. Como su código caballeresco le indicaba, nuestro hidalgo se abalanzo con furia contra el escudero, golpeando a su contrincante con fuerza cargada de honor en un choque de espadas que derribó del asno al pobre guardián de la dama. Tras ciertos imprevistos con la recopilación de la información por parte del pobre autor, se nos cuenta como ese enfrentamiento acabó con la espalda del escudero vizcaíno en el suelo mientras un embravecido Don Quijote prometía separarla de la cabeza de un golpe si no se rendía ante él. El aire, hasta ese momento cálido y agradable, se volvió entonces aplastante. La banda sonora natural acalló su música para contemplar la escena y dio paso a las desesperadas plegarias de la compañía que en vano trataban de impedir tal vilez. El terror y la sangre, que manaban a borbotones de su nariz y orejas, habían surtido un efecto paralizante en el vizcaíno, cuyos ojos eran su único medio para pedir clemencia. En ellos ponía toda su esperanza, sin darse cuenta de la etérea cortina de demencia que cubría los ojos de la figura que ante él se alzaba, y que transformaban todo lo que con ellos veía, impidiendo que el mensaje en forma de mirada del derrotado le fuese transmitido. Fue entonces, cuando el tiempo se deshizo, ningún calculo einsteniano podría explicarlo, simplemente la tinta dejo de fluir a través de la afilada pluma, que quedó seca como un riachuelo de poco caudal tras semanas de sequía. Allí quedaron suspendidas las miradas de los contrincantes, sin que nadie se ocupase de ellas, de encontrarles un fin Nunca se supo si la pequeña chispa de esperanza que aportaba el único ápice de luz entre el oscuro terror de la mirada del caído consiguió prender fuego y acabar con el manto de locura que frenaba al exterior de entrar con pureza en los ojos del Quijote. Nuestros lectores corazones, espectadores en la lucha, tuvieron que contentarse con abandonar, seguir el camino y conocer otras aventuras del caballero, que por su condición de chifladas y entretenidas probablemente hiciesen olvidar a la mayoría que una vida había quedado pendida en el vacío, y que lleva más de cuatrocientos años a la espera de juicio sentencial. Los autores son terribles, todo el mundo lo sabe, tienen la facilidad y la confianza para escribir los derechos y libertades de todas sus creaciones, como si no ganasen ellas, pese a su condición de incorpóreas, realidad y libertad al ser creadas. Por posteriores historias sabemos que el Quijote salió ileso de la pelea, que no hubo un vuelco de trescientos sesenta grados en la situación; el vizcaíno no sacó fuerzas de flaqueza, no transformó el miedo en un salto que le posicionase de nuevo dispuesto a pelear. Lo último que sabemos de él fue su mirada, sus músculos oculares sobrecargados de tensión, sus capilares palpitantes por la agolpación en ellos de sangre, buscando escapatoria. Yo por mi parte me aferro con las uñas a la escarpada pared que me permite creer, confiar en que mi invención del epílogo sucediese tal como la narro a continuación, porque escondida en mí tengo la esperanza de que cuando el camino de la historia se bifurcó y la senda quedó bloqueada por una encrucijada de ramas, dando la impresión de imposibilidad al margen del autor, la historia no delimitada por la negra tinta impresa en una hoja tomase la decisión de abrirse camino entre el follaje y reafirmase su autonomía. Y es que entonces, cuando toda perspectiva de piedad parecía alejarse a galope por el camino de polvo seco y el creyente vizcaíno suplicaba a Dios que le perdonase sus pecados, nuestro buen Sancho, que había sido herido en la lucha decidió que aquello era suficiente. Su espíritu cuerdo le dio un latigazo en los rincones de la inconsciencia y se acercó a la dama con gesto de bondad en el semblante: No tenga miedo vuestra merced, yo tampoco creo en la necesidad de la acción a punto de realizarse, debe usted mirar los adentros de ese viejo aventurero y se dará cuenta de que no existe allí más que insania. Don Quijote, sordo y ciego ante lo que estaba pasando a sus espaldas, oyó de repente el grito de la Dama, y vio como ella, con una sonrisa franca se acercaba a él agradeciéndole haberla rescatado del malévolo encantamiento, del que llevaba presa un incalculable tiempo. Posteriormente, con un bravo trabajo de actriz y prodigiosas artimañas, le convenció de que gracias a una estancia mucho tiempo atrás junto a un famoso hechicero, había aprendido a mantener bajo control los poderes de brujería cuando estos no ejercían su efecto sobre ella, y que gracias a que él la había liberado, ahora podría enfrentarse a aquellos infames. Así fue como tras una reverencia, amo y escudero prosiguieron su camino hacia el atardecer, dejando a su espalda tranquilidad resoplada desde los pulmones doloridos por la presión de la comitiva; el cantar de mil insectos acompañados por el roce de las espigas de trigo y otros cereales que formaban una vasta alfombra dorada, y un cielo bajo los efectos las aventuras pintadas con un estallido de color crepuscular. Beatriz García-Almenta García La mujer de rojo Un sol opaco expande un tenue brillo uniforme a todos los rincones de esta monótona ciudad, sin ánimos de iluminarla todavía. Las oscuras nubes rompen a llorar gotas azules. De uno de los edificios con más carencia de encanto de la zona pero con forma moderna a las 8:30 de la madrugada sale la mujer, la mujer de rojo. La mujer de rojo va de rojo. Su vestido de pliegues verticales, sus grandes ojos oscuros y su diadema roja realzan su ternura y afabilidad pero disimulan sus kilos de más. Las agujas del reloj avanzan 30 grados mientras la mujer de rojo camina con su vestido rojo 300 metros por la transitada avenida que cruza la ciudad de norte a sur, donde los coches circulan a 35km/h por el carril de coches, los autobuses a 20km/h por el carril de taxi-bus, las bicis a 15 km/h por el carril de bicis y las personas a 5 km/h por la acera. Tres calles más allá, a la estación de metro la mujer de rojo llegará. La mujer de rojo baja con su vestido rojo y su moño rojo por las 8 escaleras que separan el vestíbulo de la avenida donde la M blanca está pintada sobre el rombo rojo sostenido por un poste metálico de 2 metros. Una vez en el vestíbulo, la mujer de rojo se decide a girar a la izquierda y coger el ascensor con voz femenina que nos indica que va hacia el andén lateral de la línea roja dirección este. La mujer de rojo, junto con su conjunto rojo, se encuentra en el andén de la línea roja. En los paneles superiores que cruzan los andenes de punta a punta está inscrito el nombre de la estación en blanco mientras que todo el resto es de color rojo. Colgando de las paredes hay unos asientos donde la gente espera sentada, los demás lo hacen de pie. Cada uno en lo suyo. En la estación de la línea roja hay una cantidad considerable de personas, unas personas de rojo. Las personas de rojo no se miran, la mujer de rojo no las mira. Cada uno, en su propio mundo aislado pero organizado y donde las cosas son ordinarias, entra apartándose en el vagón para sentarse en los asientos rojos del metro rojo que llega a la estación roja de la línea roja llena de gente de rojo en su mundo de rojo que no se miran entre sí. La mujer de rojo es una de ellas. Está cómoda con su sonrisa interior reflejada en sus labios pintados de rojo, sentada en un asiento rojo frente a 4 personas de rojo. Ella no las mira, ellas no la miran. El tren rojo se mueve de lado a lado y en cada estación roja suben y bajan personas y personas de rojo en una nube de ruido y alboroto. La mujer de rojo, en el túnel de la tercera estación, a 2 kilómetros del río que separa la ciudad al Oeste y donde cuatro líneas de metro y dos de trenes se juntan, mira al frente y se ve en el reflejo de la ventana abriendo sus ojos perpleja. Repentinamente se decide a abandonar el vagón de rojo. La mujer de rojo sube las escaleras mecánicas vertiginosamente del andén rojo con paneles rojos de la línea roja, después de mirar a las personas de rojo, su conjunto de rojo, el vagón de rojo, los asientos de rojo y la estación de rojo de la línea roja; gira a la derecha por donde nadie de las personas de rojo había girado nunca. Entra en la línea que no es de rojo. La mujer de rojo ya no está en su mundo de rojo. El andén es igual al anterior, pero es azul; la línea es azul, la estación es azul, los asientos, los vagones y los paneles son de color azul y sobre todo, las personas van de color azul. Las personas de azul no se miran entre ellas, todo es normal, cada uno en lo suyo. Las personas de azul, extrañadas, miran a la mujer de rojo; la mujer de rojo, advenediza, mira a las personas de azul. La mujer de rojo, en el andén central de azul, sube desorientada en el primer metro azul que llega por las vías. Intimidada por las miradas baja la cabeza y se hace menuda en el vagón, de asientos azules con una oleada de gente de azul mirándola, con dirección a la montaña. La mujer de rojo en el mundo azul, diferente, excluida, achantada, menuda y acobardada, dobla sus rodillas recostándose sobre la pared. La mujer de rojo cada vez más cerca del suelo y sin apartar la mirada de él, se acurruca. La mujer de rojo rompe a llorar lágrimas azules. Paulo Martínez Poema histórico Un comienzo una vez érase. Éranse grandes prominencias de hielo, Una bandada emprendiendo vuelo. Inimaginables paisajes y animales indescriptibles. Sedentarismo, cultivos, caza. Una humana raza. Éranse antes de Cristo dos mil seiscientos años, el Antiguo Egipto, Por otros lares nacían bosques de eucalipto. Siglos quince al dieciocho, Renacimiento y Barroco, Una demografía incontrolable en una Edad Media si no me equivoco. Una peste negra. Éranse industrias, revoluciones paulatinas. Una guerra por poder. Niños trabajando en minas, imagina pueblos arder. Éranse modificaciones fronterizas, Una demografía más incontrolable, civilizaciones hechas trizas. Érase un híper-consumismo, en el mismo instante un bautismo. Mediados del siglo actual, otra peste desnatural. Finales del siglo érase, las clases altas muy despiertas Y las medias y bajas muy muertas. Érase el siglo veintidós, tizne y polvo. Érase un comienzo fortuito, érase un final inaudito. Pablo Grundman Odio trimestral Odio. Odio, odio y más odio. El odio se reproducía en sus vísceras a la velocidad de una infección. No, a la velocidad de un virus tan letal que cada segundo marcado por el reloj de cuco le acercaba aun más a su muerte. Muerte por la ira, muerte por la rabia, muerte por la desesperación, por la frustración del tiempo perdido. Tantos años de precauciones evitando la sal, el estrés, el sueño, las malas posturas. Tantos años de engullir suplementos para el cuerpo y ahora morir de un sentimiento. Odio. Observar la vida a través de binoculares sobre sus ya antepuestos cristales de botella, nunca le pareció negativo, pues no parecía permanente, era una actividad de los domingos. Oh bellos domingos cuando las familias esperanzadas están en misa y las indiferentemente condenadas se van de monte. Hermosos eran esos domingos callados, dedicados a juntar pares de vidrios para alterar su humana mirada en búsqueda de plumas, vuelos y cantos celestiales. ¿Qué seguía después del domingo? Ah, claro los lunes. Lunes para catalogar, para recordar, para suspirar. Lunes para ansiar la llegada del martes, martes de redactar los hallazgos del lunes. Martes para disfrutar miércoles y jueves de lectura propia, para refrescar la memoria del domingo. ¿O era la del martes? Sábado para organizar las búsquedas. Aunque podría tratarse de hallazgos. Domingos para disfrutar el silencio y el único día dedicado a sus aves. Oh aves tan preciosas, ya quisiera él dedicar todos los días de vida a ellas. Pero los lunes estaban llenos de lectura olvidada ya el martes, por lo que el día se dedica a organizar el mañana. ¿Qué día era mañana? ¿Era ese mañana, el día después de hoy o el sábado después del jueves? Pero si los jueves era día de redacción, claramente el día siguiente sería el sábado de observaciones. ¡Ah cómo lo tenía este maldito reloj de cuco! ¡Lleno de odio! ¡Maldito canario cuya muerte ha encontrado y a junta de las agujas en las 12 ya no responde! ¿Que mal habría cometido para dar fallecimiento al colibrí? ¿Por qué tan severa la condena de este papagayo? ¡Ah, pero se ha pasado el tiempo por su culpa, y demasiadas horas del día semanal de observación se han perdido! No le quedará más remedio que esperar otra semana exacta para el próximo viernes de observación. Ah, cuánta tristeza sentía en el corazón. Sara Roll El silencio de la sirena María Paula nos contó el cuento de La sirenita. Nos lo contó a la mitad del recreo, y todos nos pusimos a su alrededor en círculo, rotándonos mientras tanto un sándwich de jamón que a alguien le había sobrado. Dijo, poniendo los brazos en jarras, que era un cuento para grandes, y que los gallinas no debían escuchar. La boba de Lucía comenzó a gemir, pero no distrajo a María Paula, quien comenzó a contarnos la historia de una princesa en el mar. Me acuerdo porque imagino que la sirenita, rodeada de agua por todas partes, debe sentirse como yo ahora. Veo los charcos empozados de agua sucia, el viento húmedo y cortante que me empapa la cara, los maremotos que el bus, al dar una curva, levanta sobre algún transeúnte despistado. Además, tengo un sabor salado en la boca, María Paula dijo que así sabe el agua de mar. Debo estar llorando, aunque no sé bien por qué. Puede que sea el sol de media tarde, que me da directo a los ojos, o el olor a gasolina que me revuelve las tripas. Puede, incluso, que sea la mano enorme que me está tapando la boca y que me impide gritar. Es difícil de saber. María también dijo que la princesa estaba enamorada. De un príncipe humano me parece, al que vio una vez en la cubierta de un barco. Juana preguntó qué se sentía enamorarse, y María dijo que es como tener el estómago lleno de burbujas de gaseosa. Yo nunca me he enamorado, mamá dice que soy muy pequeña, y yo quiero crecer rápido para saber qué se siente. Creo que una vez se lo conté a él, a mi amigo el gigante, que estudia en el edifico de secundaria. Nos sentamos juntos en la ruta, y yo se lo conté mientras el semáforo estaba en rojo. Recuerdo que él se rio, se pasó la mano por el pelo, y me contó que había tenido muchas novias, pero que nunca había querido a nadie. ¿Por qué eran tus novias entonces? pregunté. No sé contestó Tal vez porque todavía no había encontrado a la adecuada Hubo un silencio incómodo, dejamos pasar toda una canción en la emisora sin hablar. ¿Y ya la encontraste? pregunté al final. Él se volteó a mirarme y se sonrió: Me parece que sí Yo no entendí lo que me dijo, pero no me preocupé. A los mayores nadie los entiende. En ese momento el semáforo se puso en verde, y me distraje con un payaso cojo que, sentado en el andén, nos saludó poniendo arriba el pulgar para indicar que todo iba bien. Y ahora, encerrada en este bus, asustada y sin salida, comprendo que debí haberlo entendido. Ahora mismo estaría sentada en otra silla, hablando con el conductor, y buscando al payaso a través de la ventana. Pero ya es demasiado tarde para soñar. Un dolor intenso me recorre el cuerpo, la mano me ahoga, no puedo soportarlo más. Grito con todas mis fuerzas, pero apenas si se oye un berrido, tan parecido al de Lucía. Él me regaña, me dice que me calle, me golpea un poco hasta que quedo aturdida. Pero no dura: comienzo a gritar de nuevo cuando veo que la otra mano se me acerca lentamente. No hay nada que pueda hacer: nadie me oye. Así le pasó a la sirenita: queriendo llegar hasta el príncipe, vendió su voz a una bruja a cambio de un par de piernas. Pero llevaba una maldición consigo: si no lograba que el príncipe se casara con ella a la tercera noche, se convertiría en espuma de mar. Lucía se abrazó a la chaqueta de Juana, y se tapó los oídos mientras María contaba como, a pesar de los esfuerzos de la protagonista, el príncipe acababa casándose con otra. Entonces, dijo María Paula poniendo voz de ultratumba, la sirenita supo que esa noche moriría. Fue ahí cuando Lucía no pudo soportarlo más, rompió a llorar a gritos, y la profesora tuvo que llevársela para que no armara más escándalo. Una vez se fue, María Paula nos confió en voz baja que la historia aún no acababa, y el círculo, ya de por sí apeñuscado, se cerró aún más a su alrededor. La pobre sirena, desolada, fue a sentarse junto al mar. Allí aparecieron sus hermanas, quienes habían obtenido una daga de la bruja a cambio de su pelo. Si ella mataba al príncipe con esa daga, podría sobrevivir y regresar al océano. A María Paula se le aguaron los ojos cuando contó que la sirenita no pudo hacerlo: amaba mucho a aquel hombre. Prefirió tirarse directamente al agua y morir, convertida en espuma y remolino de arena. Cuando el cuento acabó, se hizo el silencio. Juana se mordía el labio, María se secaba una lágrima: no había nada que decir. Sólo Martín, que no sabe estarse callado, se atrevió a compartir su opinión: Si la bruja no le hubiera quitado la voz, se habría salvado. Pudo haberle dicho al príncipe que lo quería, que se casara con él, y seguramente el final sería distinto No hubo tiempo de más comentarios: la alarma nos obligó a entrar a clase. De todas formas, no puedo estar más de acuerdo con Martín: todo fue culpa del silencio de la sirena. Quizá un par de palabras, explicaciones, una canción que haga sentir burbujas en el estómago, lo hubieran cambiado todo. En el fondo es sólo un cuento, y en realidad no importa, la sirena volverá a revivir cada vez que alguna María Paula vuelva a contar su historia. Pero yo no tengo esperanza, he perdido la voz, nadie vendrá a salvarme. Me queda llorar en silencio, mientras la mano de este gigante que fue mi amigo se mete por mi falda. Nadie conocerá nunca mi historia, nunca seré capaz de capaz de contarla. Lloro de rabia y de dolor, pues nadie podrá jamás romper el silencio de esta sirena. Naomi Contreras OBRA GANADORA CATEGORÍA B Tras el cristal Uno. En niño llora mientras su madre, desesperada, intenta dormirlo. Le da un biberón, juguetes, su manta favorita. El pequeño derrama gotas cada vez más saladas sobre sus mejillas regordetas, que han adquirido un tono similar al de la alfombra persa que adorna la habitación. Empezaron riachuelos inocentes, pero ahora se asemejan a dos cataratas tras una tormenta. La tristeza invade a la pobre mujer, quien se sienta en el suelo, con su niño en brazos, a llorar. De repente, hay un silencio sepulcral: el pequeño se ha dormido. Dos. Una chica morena vierte leche en el café recién hecho. El humo sube, moldeando figuras fugaces que se disuelven en aquella noche de abril. La muchacha se sienta sobre el sillón de cuero gastado, se pone las gafas de lectura y, dando sorbos ocasionales a líquido amargo, se sumerge en un libro tan grueso que parece del siglo XIX. Después de un rato, entra por la puerta un joven fornido de cabellos crespos, y la chica se levanta a saludarlo tiernamente. Hablan poco, se meten en la habitación principal y no vuelven a salir hasta el día siguiente. Tres. El abogado de mediana edad y gran cintura se levanta perezosamente a apagar la televisión y, como no tiene sueño, empieza a buscar el control que ha desaparecido repentinamente. Revuelve las estanterías con desesperación, mira debajo de la cama y dentro de la nevera, sobre la estantería y en la terraza. De su garganta sale un grito tan repentino que el gato persa da un salto, abandonando su cómodo puesto del sofá, y en el lugar aún tibio, aparece el mando del televisor. El abogado, un tanto agitado de tanto buscar, se echa a reír a carcajadas. Cuatro. Sigilosamente se desliza por el suelo, sube al sofá color salmón, desciende nuevamente y avanza presurosa sobre la estrecha superficie de la estancia. Su aspecto sedoso cede a los susurros de las sombras que se mezclan con las luces fosforescentes del exterior, y se transforma sosegadamente, adquiriendo matices a veces escarlata, a veces cítricos, a veces aceitunados. Silenciosamente encoge, estira, sacude sus escamas, ajustándose a la dimensión del vástago de sauce situado cerca de la cristalera y, tras posicionarse, la serpiente se adormece serenamente a la espera de un nuevo amanecer. Cinco. Negro. Sigo acostado en la azotea de la casa de enfrente cuando bajo mis binoculares y los guardo, satisfecho. Cada cierto tiempo me subo a algún edificio y observo a las personas que me rodean, tan insignificantes y atractivos a la vez. Son anónimos y, sin embargo, logro captar un esbozo de su vida. Sé que esto es probablemente ilegal, pero qué importa, si me ayuda a crear personajes para mis cuentos, desconectar de mi realidad y creerme otro individuo por unos momentos, me llena de adrenalina. Espero no lo tomen a mal, no soy un degenerado, simplemente siento una gran fascinación por la gente. No daré más explicaciones. Me levanto, agarro mi mochila y vuelvo a casa. Nadie sabe lo que hago en la noche, es mejor mantener algunas cosas en secreto. Julia Tapia ACCÉSIT CATEGORÍA B