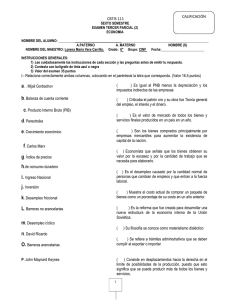

Descargue aquí

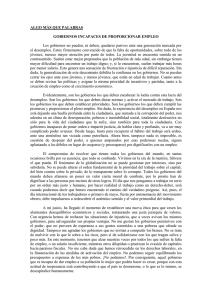

Anuncio