Sierra de Quila - Centro Universitario de Ciencias Biológicas y

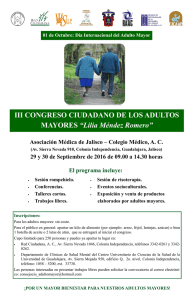

Anuncio