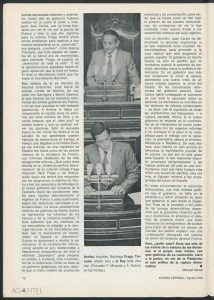

Una reflexión sobre el porvenir de nuestra lengua

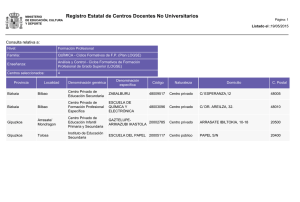

Anuncio