artículo - Suma por la educación

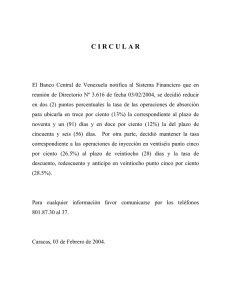

Anuncio