ZWEIG, Stefan. Américo Vespucio

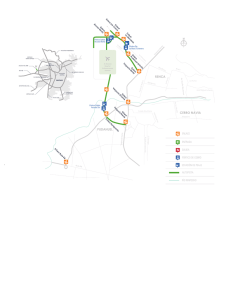

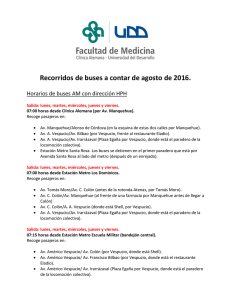

Anuncio