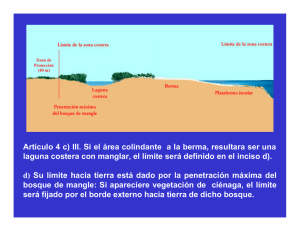

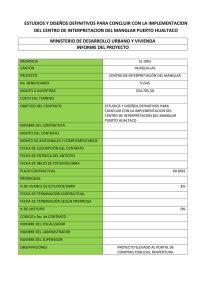

Informe final

Anuncio