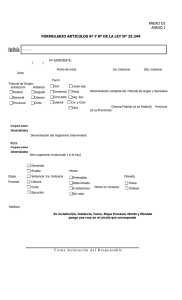

panorama del derecho procesal civil panameño

Anuncio