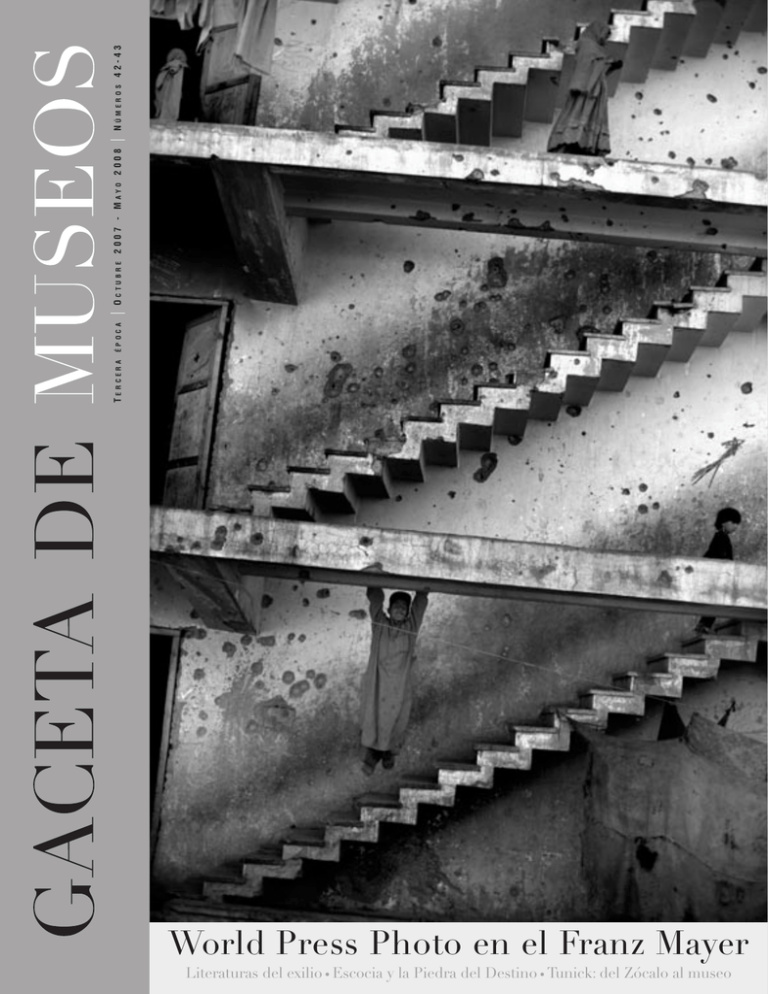

World Press Photo en el Franz Mayer

Anuncio