- Ninguna Categoria

Descargar - Integrar

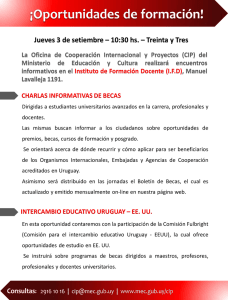

Anuncio