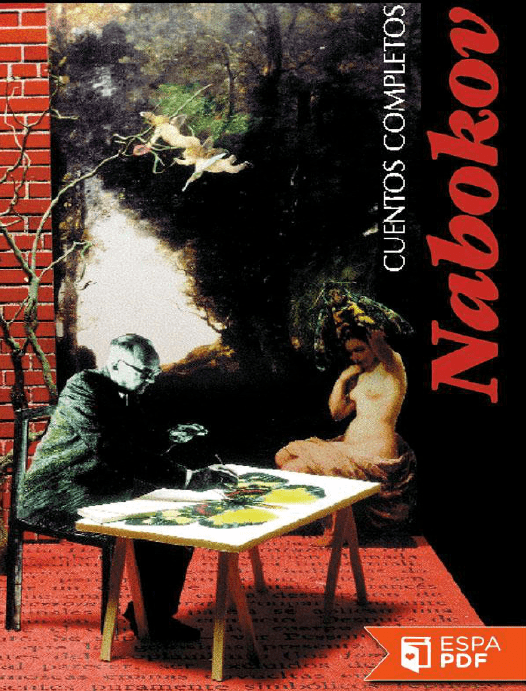

Cuentos completos

Anuncio