UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad

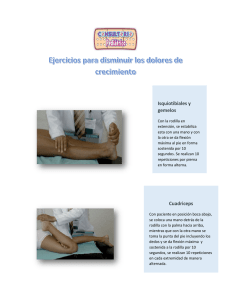

Anuncio