1849 kb - Fundación BBVA

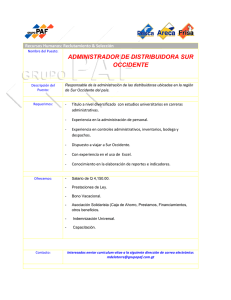

Anuncio