La conciencia ajustada al contexto el fenecimiento de la verdad

Anuncio

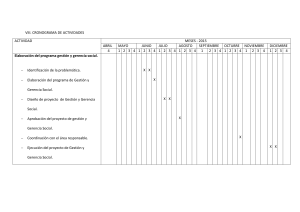

Ensayo por Juan Pablo Aranda La conciencia ajustada al contexto: el fenecimiento de la verdad Célebre es la frase, atribuida a Voltaire —aunque otros fijan su autoría en la persona de Evelyn Beatrice Hall—, según la cual la conducta del ilustrado debe apostar por la defensa de la libertad de todos los hombres a decir lo que cada uno tiene en mente. Esto, por supuesto, no omite el derecho absoluto a disentir de las opiniones de los demás. C omúnmente esta famosa cita: “Puedo no estar de acuerdo con lo que piensas, pero defenderé con mi vida tu derecho a decirlo”, es ensalzada más en su final (la libertad de expresión —así como de credo y pensamiento— es condición fundamental de las democracias modernas), olvidando a veces la fuerza de la primera idea. Sin osar contradecir la premisa anterior, deseo en este espacio tomar un momento para reflexionar sobre el derecho de disentir, mismo que, desde mi perspectiva, ha sido pobremente entendido y, hasta la fecha, produce confusiones y absurdos que en nada abonan a una correcta interpretación de este derecho. I Echemos mano de la historia para ejemplificar el asunto en comento. Entre los siglos XV y XVI Inglaterra fue testigo (digo “testigo”, y no “actor”) 32 ENTORNO de una disputa religiosa que terminó por producir uno de los cismas más importantes en la historia de la cristiandad. Enrique VIII, segundo monarca de la dinastía de los Tudor, protagonizó una encarnizada lucha en contra de la curia papal. Aunque siempre fue enunciado como una petición de anulación de su matrimonio con Catalina de Aragón, hija de los reyes católicos, Fernando e Isabel, bajo el argumento de la invalidez de tal matrimonio, el alegato del rey inglés buscaba, en última instancia, quedar libre de cualquier compromiso, a fin de casarse con Ana Bolena, simpatizante de las recientes ideas del excomulgado monje agustino Martín Lutero. La negativa papal para ceder a las peticiones del monarca culminó en la promulgación de la llamada Acta de Supremacía, que otorgaba al rey el poder absoluto, en materia política y religiosa, en Inglaterra. Enrique VIII ordenaría, posteriormente, que todos los súbditos ingleses juraran la validez de su matrimonio, su autoridad en materia eclesiástica y el reconocimiento del linaje de Bolena como únicos herederos al trono inglés. Dos importantes figuras se opusieron a dicho juramento: el obispo John Fisher, quien sería nombrado cardenal poco antes de su muerte, y el político católico Tomás Moro. Tomás Moro fue condecorado como Sir (caballero) y alcanzó el puesto de Lord Canciller del rey Enrique VIII en 1529. Al negarse a reconocer la validez de los reclamos del rey en la materia de su matrimonio con Catalina, se ganó la enemistad del rey. A fin de cuentas, Moro terminaría encarcelado en la Torre de Londres, tras su negativa de aceptar el juramento para reconocer a Enrique VIII cabeza suprema de la Iglesia de Inglaterra. Unos días después sería decapitado, el 6 de julio de 1535. El argumento presentado por Moro era cercano al siguiente: siendo él un católico romano, convencido de la autoridad absoluta de la Santa Sede en materia religiosa, las pretensiones luteranas de rechazo al papado y, más que nada, la acusación según la cual el papado se habría identificado con el anticristo, no tenían cabida. De igual manera, el Acta que establecía a Enrique VIII como supremo dirigente de la Iglesia representaba, en términos de Moro, una violación a sus ideas. Su muerte, pues, tuvo como causa la defensa de su propio derecho a mantener la creencia que consideraba mejor. No obstante, Enrique VIII utilizó todos los mecanismos legales y humanos necesarios para conseguir su muerte. Esto, por supuesto, no debe confundirnos respecto del hecho de que la persecución que realizó la Iglesia Católica en contra del protestantismo fue, no cabe duda, violatoria de los derechos humanos. Así, y no obstante que no profundizaré en la problemática de las persecuciones religiosas, desearía dejar asentado que, por definición, una persecución por motivos religiosos me parece contraria a los derechos humanos, aunque, como en todos los asuntos humanos, existen excepciones a la regla como, por ejemplo, la persecución de alguna religión de caníbales, en el sentido que expuse en mi artículo anterior La (im)posibilidad de los derechos humanos (ver ENTORNO, febrero 2009). Para terminar esta sección, desearía resaltar el carácter de Enrique VIII, además de la ironía que terminaría siendo la vida de Ana Bolena. Su matrimonio con Enrique VIII fue declarado válido por el arzobispo de Canterbury, Thomas Cranmer, en 1533, dando la reina Bolena a luz el mismo año a su hija Isabel. Incapaz ENTORNO 33 de procrear hijos varones —y luego de dos abortos—, Bolena perdió paulatinamente el favor del rey. Esta situación, aunada al carácter adúltero de Enrique VIII, terminaría por separar a la pareja por cuya causa se habría gestado un cisma religioso cuyas consecuencias permanecen actualmente. la juventud a la igualdad, la tolerancia y el respeto por las diferencias son cada vez más comunes. No obstante, lo anterior no implica que los genocidios —impulsados, en muchas ocasiones, por cuestiones ideológicas— permanezcan, así como la discriminación y marginación por las propias ideas. El 2 de mayo de 1536, apenas pocos años después de su controvertido matrimonio, Ana Bolena fue detenida y lleva a la Torre de Londres, acusada de llevar una vida adúltera, una acusación falsa, igual que la acusación que esgrimió el rey inglés en contra de su primera esposa, Catalina, apoyado por Bolena. El 19 de mayo fue trasladada a la Torre Verde, donde fue decapitada. Así las cosas, vale reflexionar lo que el poder concentrado en manos únicas es capaz de producir en la historia de los hombres: el capricho de un hombre terminó por destruir la vida de dos mujeres, provocar un cisma religioso y obligar a miles de hombres a cambiar sus convicciones religiosas de un momento a otro. Adicionalmente, tampoco podemos decir que la forma en que se ha defendido la libertad de expresión sea del todo óptima. Desde mi perspectiva, estamos arribando más a la configuración de sociedades indiferentes que a sociedades realmente respetuosas y promotoras de ideas. Lejos de construir una cultura de diálogo y progreso intelectual, nos vemos abrumados por la apatía de un laissez-faire exacerbado, a tal grado que amenaza con vetar, en términos prácticos, cualquier diálogo entre ideologías distintas o, incluso, rivales. Finalmente, nos topamos de frente a un complejo fenómeno que dificulta el florecimiento intelectual de los seres humanos: se trata de la idea de conformidad con el contexto, al que me referiré en lo que resta de este texto. 34 ENTORNO Para explicar esta idea de “conformidad con el contexto” recurriré a quien, desde mi perspectiva, es el exponente más acabado de dicha concepción. Es a Richard Rorty, filósofo norteamericano seguidor de John Dewey y William James, a quien se le atribuye el desarrollo más radical del pragmatismo moderno. Destacaré aquí tres ideas de la que considero su mejor obra, Contingencia, Ironía y Solidaridad: El mundo no habla. Sólo nosotros lo hacemos. El mundo, una vez que nos hemos ajustado al programa de un lenguaje, puede hacer que sostengamos determinadas creencias. Foto: Santiago Arvizu II ¿Existe algún paralelismo entre la historia del inicio del anglicanismo y los tiempos reales o, más bien, nos encontramos frente a una situación plenamente superada por las conquistas de la libertad y la tolerancia? Desde mi perspectiva, muchos han sido los avances en el terreno de la libertad de expresión y de pensamiento mas, con toda seguridad, no suficientes. Hoy, cada vez en más lugares se reconoce el derecho de la prensa a la libre opinión y exposición de las ideas; las persecuciones por las ideologías son cada vez menores en las sociedades democráticas occidentales; de igual manera, los programas que alientan a la niñez y a “El significado completo de la libertad de expresión es que, a través del lenguaje, nos vemos obligados a acercarnos a los demás en diálogo, buscando no convencer, sino encontrar las formas ideales de convivencia posibles” Pero no puede proponernos un lenguaje para que nosotros lo hablemos. Si las exigencias de una moralidad son las exigencias de un lenguaje, y si los lenguajes son contingencias históricas, y no intentos de captar la verdadera configuración del mundo o del yo, entonces, el “defender resueltamente las convicciones morales propias” es cosa de identificarse con una contingencia así. El ironista […] es nominalista e historicista. Piensa que nada tiene una naturaleza intrínseca, una esencial real. El ironista pasa su tiempo preocupado por la posibilidad de haber sido iniciado en la tribu errónea, de haber aprendido el juego de lenguaje equivocado […]. Pero no puede presentar un criterio para determinar lo incorrecto. El argumento de Rorty, tal y como se destaca en las ideas previas, es que lo único que tenemos por cierto es nuestra imposibilidad de hablar en términos de “verdadero-falso”, “bueno-malo”, “objetivo-subjetivo”: nuestra única posibilidad se encuentra en el camino de la elección de juegos de lenguaje. La “conformidad con el contexto”, creo, nace de la aplicación del entramado ideológico de Rorty en el día a día. Si la verdad es imposible —o un tema “irrelevante” y “carente de sentido”— entonces sólo nos quedamos con nuestras opiniones. Esto, a la larga, y de conformidad con lo expuesto por Lipovetsky en La Era del Vacío y El Crepúsculo del Deber, ha permeado las sociedades democráticas en la forma de despojamiento del “yo” como unidad trascendental; es decir, como un sujeto con la capacidad de emitir juicios sobre la bondad o malicia de las cosas. Lo anterior, por consiguiente, nos arroja a un mundo donde lo único que podemos decir es algo así como “esto es bueno para mí”. Y esto elimina, particularmente, el contenido más íntimo del derecho a la libertad de expresión, incluido su complemento, el derecho de resistencia. III El acondicionamiento pragmático de las sociedades democráticas modernas tiene, empero, una gran virtud: el reconocimiento de que los seres humanos somos incapaces de descubrir verdades inmutables —como, por ejemplo, la demostración racional de la existencia de Dios— previene a nuestras sociedades de caer en totalitarismos. No obstante, tal ideología también tiene su lado negativo: hemos caído en una especie de tedio, al sentirnos incapaces de tomar rutas de comportamiento que podamos considerar “correctas”; hemos desistido por completo de la tarea de convencer a los demás de nuestros puntos de vista, obligándonos a simplemente reconocernos “distintos” (cuando no “extraños”); hemos, finalmente, olvidado en el cajón de la memoria la fortaleza y certidumbre que otorgan los principios generales. En el caso que me interesa, sufrimos de amnesia respecto de la posibilidad de elevar los derechos humanos por encima del Estado. Aquí topamos con una pregunta crucial: si el argumento de la imposibilidad humana de llegar a verdades inmutables es válido, ¿bajo qué criterios podemos afirmar que la aniquilación de los juicios sobre la bondad y la maldad es una consecuencia negativa del pragmatismo? Creo que pocas preguntas como ésta han desilusionado a tantos filósofos que sostenían la existencia de la verdad. Pero, desde mi punto de vista, esta pregunta toma un tono distinto cuando enfocamos de cerca el término “inmutable”: aunque somos incapaces —y lo seremos siempre— de conocer la secreta y perfecta armonía del universo o de la naturaleza, la norma moral perfecta y otros elementos metafísicos, esto nada dice de nuestra capacidad de formar juicios argumentativos capaces de promover o destruir al ser humano. La búsqueda de la verdad, pues, queda intacta frente a la pregunta, e incluso mejor parada, ya que ésta se manifiesta como la ENTORNO 35 única herramienta disponible para no caer en el nihilismo más destructor. Y he aquí que hemos llegado al meollo del asunto en comento: es esta capacidad de buscar la verdad, la privilegiada herramienta que nos impulsa a salir de nosotros mismos para ir en búsqueda del otro a través del diálogo. Aquí podemos ya observar el significado completo de la libertad de expresión: a través del lenguaje —y no, simplemente, de juegos de lenguaje “rortyanos”— nos vemos obligados a acercarnos a los demás en diálogo, buscando no convencer, sino encontrar las formas ideales de convivencia posibles. individuales de cada uno. Si Rorty tiene razón, entonces todo es válido excepto su prohibición (aunque quizá Rorty me llamaría exagerado). La libertad de expresión, como he dicho, sólo puede encontrar su valor fundamental cuando el hombre no ha renunciado a encontrar la verdad. Sólo dentro de un esquema de búsqueda puede este valioso derecho humano, como todos los demás, promover el progreso de la humanidad. E Tomás Moro fue un hombre que aceptó la muerte por mantener sus creencias intactas. En la actualidad, casi nadie está dispuesto a morir por lo que cree: la creencia se ha divorciado de la esfera pública, y se ha recluido en las habitaciones 36 ENTORNO El autor, Licenciado en Ciencia Política por el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), labora en el Instituto Federal Electoral (IFE). Foto: Santiago Arvizu Rorty atacaría inmediatamente esta pequeña conclusión con la que, ingenuamente, pude haber terminado este documento: me diría que no existe diferencia alguna entre esto que yo llamo la búsqueda de la verdad con la identificación a cierta contingencia. La diferencia única, tendría que responder, es el enfoque del propio ser humano: mientras que en el primero se observa una tendencia y un esfuerzo racional por encontrar las mejores “formas de ser hombre”, el segundo es, por definición del propio Rorty, un individuo absolutamente escéptico, incapaz de reconocer en sí mismo ni en los demás capacidad alguna para encontrar la verdad. Siguiendo la terminología de Rorty, el ironista es aquel hombre que ha renunciado a entender, dedicándose, mejor, a crear un mundo con el que simpatice: una actitud que nos parecería decir que la fantasía no está en los libros, que el mundo es el que imaginamos.