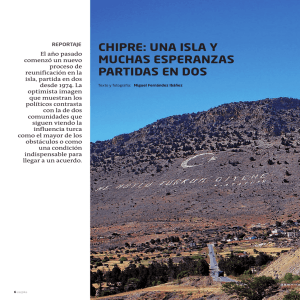

reserva de la biosfera sian ka`an

Anuncio