EL LABORATORIO ESPAÑOL - Universidad Autónoma de Madrid

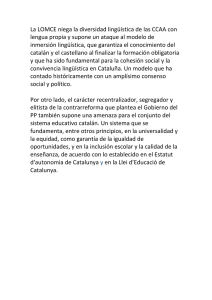

Anuncio