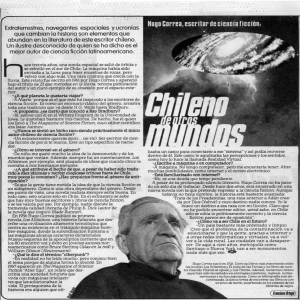

en el peor lugar posible

Anuncio