Viñetas y humoradas - La página del Dr. Rafael Muci Mendoza

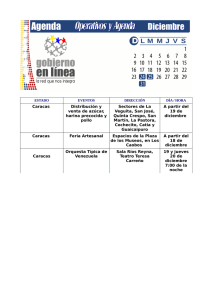

Anuncio