Vol 4, No 3 - sociedad vasca de medicina del trabajo

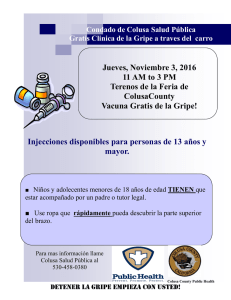

Anuncio