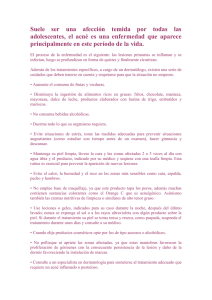

enfermedad de

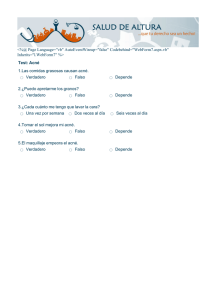

Anuncio